ほんとうの自分 ~ダヴィデは石のかたまりの中にいた

第5章〈人生〉 #01

〈じっと考える材料〉

石の四つ子兄弟がいた。みな粗くて大きいだけの石だった。

長男A石は、「おれはなんでこんな堅くて融通(ゆうづう)がきかない体なんだ。もっと柔らかくて、軽やかで、輝くものとして生まれたかった」と、そんな願望を抱いて放浪の旅に出てしまった。

次男B石は、自分を飾りはじめた。色とりどりのペンキを塗り、紙や布で装飾をした。

三男C石は、「自分のとりえは堅固で安定しているところだ」と考えた。自分をガツンガツンと分割するや、建物の柱を支える基礎石になったり、石垣になったり、あるいは漬けもの石となって自分を役立てた。

四男D石は、自分を彫りはじめた。彫刻の技術をこつこつと磨き、ねばり強く自分に一刀一刀入れていった。やがて、粗くて大きいだけの石は、力強くも流麗(りゅうれい)で繊細な彫刻物となった。町の人びとはその彫刻を美術館に展示し、その美を永遠に称(たた)えた。

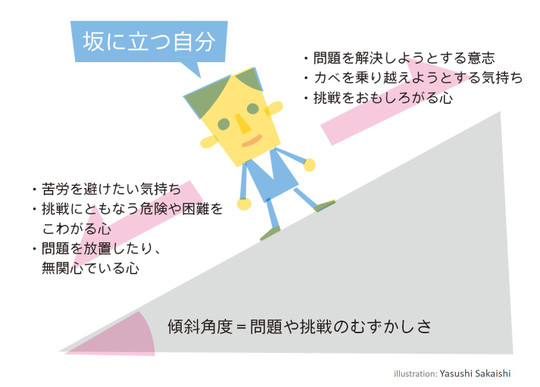

わたしたちはさまざまに生を受ける。ある人は、よい家に生まれたり、容姿に恵まれたり。逆に、ある人は「なんでこんな親のもとに」とか「どうして自分はこんなに才能がないんだ」というふうに生まれてくる。なぜ、そうした生まれながらの不平等が起こるのか?───それは科学がいくら進んでも、科学では解明できない問題であるし、科学が答えるべき分担の問題でもない。これは哲学や宗教が分担する問題といえる。

ある教えは「それは天が決めたこと」としたり、別の教えは「それは自分自身の過去の行いが決めたこと」と答えたりする。どの答えが絶対的に正しいということは証明できないが、あえてあるとすれば、それはあなたが一番納得できて、生きることに力がわく答えが、「あなたにとっての正しい答え」である。結局、どの答えを“信じるか”の次元に行き着く問題となる。

さて、ともかくも、あなたは生まれてきた。気がつけば、いまのような環境のもとに、いまのような身体、資質をもって生まれてきた。もう、これから逃げようはない。

人がよりよく生きていくのは、先天的に受けたものをベースとしながら、後天的な努力でいかに自分を納得いくまで輝かせていくかという活動である。

わたしたちが先天的に受けるもののなかには、好ましいものも好ましくないものもある。たとえば、裕福な家庭に生まれお金の心配がない、とても利発的な頭を持ち勉強ができる、運動神経と体格に恵まれスポーツが万能である、などは好ましいものを先天的に受けたわけだ。だから、あとはこれをどう最大限生かしていくかになる。逆に、経済苦の家庭に生まれ進学のためのお金がない、病弱に生まれ体力がない、なにをしても不器用で人並みに作業ができない、などは好ましくないものを先天的に受けたわけである。ただ、最終的にそれが悪いものだったかどうかは、自分のその後の生き方によって決まるといえる。

たとえば、ヘレンケラーは先天的に三重苦(目が見えない、耳が聞こえない、口がきけない)の障害を抱えた。しかし、彼女は後天的な努力で見事にこれらを克服し、大きな人生を歩んだ。悪い境遇をむしろバネにして、よい方向へ自分を押し上げたのである。逆のことを言えば、生まれながらに恵まれた環境に育っても、そのことに甘えてしまい自己中心的な生き方になってしまえば、だれからも見放されてしまい、ついには不幸な人生で終えることも生じる。

さて、石の四兄弟の話に移ろう。ともかく彼らは、粗くて大きな石の身で生まれてきた(ここでは、あなたが粗くて融通のきかない資質で生まれてきたと想像してもいいでしょう)。そのとき、兄弟はそれぞれのどうしたか───

長男A石は、たぶん自分を直視するのがいやだったのだろう。自分の身がもっとなにか素敵なものだったらよかったのに、と現実逃避の旅に出てしまった。次男B石は、自分の外側を飾り立てて安心しようとした。たしかにいっときは人目を引くことはできるかもしれない。でも、雨や風に当たれば装飾ははげてしまうし、はげた姿はよけいにみすぼらしくなってしまう。さらに、B石の意識はどこにあるだろう。「人からどう見られるか」ばかりを気にしてはいないか。

その点、三男C石は自分という素材にきちんと目を向けた。そのうえで「この自分を世の中にどう役立てていけるか」というところに意識がある。そこで、自分の特性をもっとも生かすことのできる道でがんばろうとした。四男D石も自分自身から逃げなかった。彼は技術を磨き、自分自身を彫りはじめた。

イタリア・ルネサンス期の彫刻家ミケランジェロが彫った歴史的名作に『ダヴィデ像』がある。あの力強くも流麗な「ダヴィデ」はどこにいたのだろう?───それはたしかに粗大な石の塊(かたまり)の中にいて、ミケランジェロが彫り出したのだ。

「ほんとうの自分はどこにいるんだろう?」「自分はこれからどうなっていくんだろう?」といった不安はだれにでも起こる。そんなときこそ、自分という石の塊と正面から向き合い、刀を手にとって、自分を彫り出していくことが大事なんだろう。その逃げない行動を積み重ねることで、「ほんとうの自分」は姿を現す。

彫り出してみてはじめて、自分はなにを彫刻したかったのかがわかる。

彫り出してみてはじめて、自分の能力を証明することができる。

彫り出してみてはじめて、彫刻物が存在として影響力を持つ。

そしてなにより、その彫り出すことに懸命になった日々が、財(たから)の思い出になる。

[文:村山 昇/イラスト:サカイシヤスシ]

* * * * * *

この記事をPDF版(A4サイズ)で読む→ここをクリック

印刷してじっくり読む場合に便利です