3.4.1

「人はものごとをではなく、それをどう見るかに思いわずらうのである」。

───エピクテトス(古代ギリシャ・ストア派の哲学者)

「事柄に怒ってはならぬ。事柄はわれわれがいくら怒っても意に介しない」。

───モンテーニュ(フランスの哲学者)

◆「その出来事が」ではなく「観念が」感情を引き起こす

この2つの言葉を理解するために、卑近な例で考えよう。

職場の同僚2人が昼食のために定食屋に入った。2人は同じメニューを注文して待っていたところ、店員が間違った品を持ってきた。そのとき、一人は「オーダーと違うじゃないか。いますぐ作りなおして持ってきてくれ」と、厳しく当たる対応をした。

一方、別の一人は「まぁ昼食時だし、間違いも時にはあるさ。店員がまだ慣れてないのかもしれないし。時間もないからそのメニューでいいよ」と、穏やかな対応をした。

このように同じ出来事に対し、結果として2人の持つ感情、そして対応がまったく異なったのはなぜだろう。───それは、各々が持つ観念(ものごとのとらえ方、見識、信念)が異なっているからといえる。

すなわち、一人は、「客サービスは、決して客の期待を裏切ってはいけない。飲食サービスにおいて注文品を間違えるなどというのは致命的なミスである」という観念を持っているがゆえに、あのような対応が生じた。他方の一人は、「混雑するサービス現場では取り違えや勘違いは起こるものである。おなかが満たされれば適当なものでいい」という観念で受け止めたために、あのような対応になった。

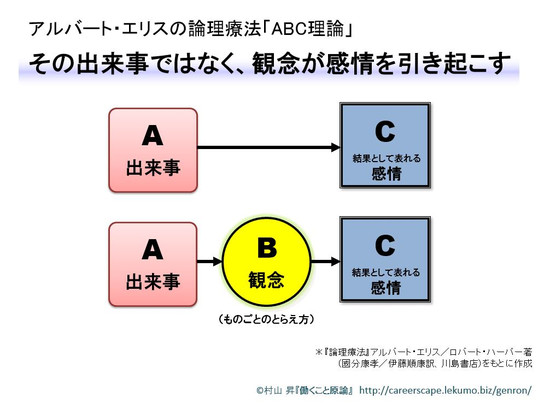

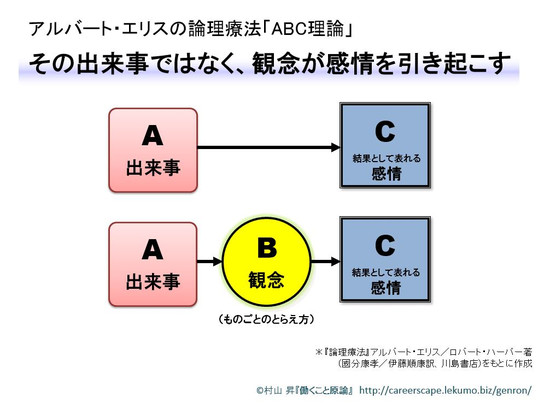

このように人の対応に差が出る仕組みを、臨床心理学者アルバート・エリスは「ABC理論」でうまく説明している。

ABCとは、次の3つを意味する。

・A(Activating Event)=出来事

・B(Belief)=信念、思い込み、自分の中のルール

・C(Consequence)=結果として表れた感情、症状、対応など

私たちは、何か自分の身に降りかかった出来事に対し、「よかった」とか「悔しい」とか感情を持つ。だから私たちは単純に、この場合の因果関係を〈A〉→〈C〉であるかのように思いがちである。

ところが実際は、その感情〈C〉を引き起こしているのは、出来事〈A〉ではなく、その出来事をどういった信念〈B〉で受け止めたかによるというのがこの理論の肝だ。すなわち、因果関係は〈A〉→〈B〉→〈C〉と表される。

アルバート・エリスは、このABC理論を基に「論理療法」を創始した。そのエッセンスは、「起こってしまった出来事を変えることはできないが、その解釈を変えることで人生を好い方向に進めていくことはできる」というものだ。

◆境遇の下部(しもべ)になるか・境遇を土台にするか

私個人のことを言えば、私は子どものころから身体が丈夫ではない。いわゆる虚弱体質の部類で、ともかく飲食するにも、活動するにも無理がききかない。すぐにお腹をこわす、すぐに風邪を引いて熱を出す、とそんなようなありさまだった。大人になってからは何とか毎日仕事生活を送れるような状態にはなったが、それでも常に、ひ弱な身体に神経をつかう日々に変りはない。

私は小学校のころから自分のそうした身体の境遇に引け目を感じていた。母も同じように痩せて身体が弱いほうだったので、「こういう親のもとに生まれてくるのも自分の運なのだ」と誰を責めるでもなく、ただ、自分の身体とこわごわ付き合うしかなかった。

小学校5,6年のころだっただろうか、そんなときに母は、「健康やと健康の有難みがわからんもんや。病弱な人はその有難みがわかる。弱い人は弱い人の気持ちがわかる。だから、やさしい人になれる」と言ってくれた。

その言葉を聞いて、私は「そうか、弱いってことは、その分、みんなが感じられんことを余計に感じられるんや」ということに気がついた。───今から振り返ると、まさに私自身がABC理論で論理療法のきっかけを得た瞬間だった。

つまり、「虚弱な身体に生まれた」という出来事〈A〉に対し、「虚弱な母のもとに生まれた自分に運がないのだ」という受け止め方〈B〉が、自分を落胆〈C〉に導いていたのである。〈A〉→〈B〉→〈C〉という因果関係だ。〈A〉→〈C〉ではない。

そこで私は母の言葉によって、〈B〉を変えることができた。「弱いからこそ、多くを感じられる」という受け止め方〈B〉になった結果、「虚弱だったとしても、強くやさしく生きていこう」という心持ち〈C〉になったのだ。

心持ちが180度変わったわけだが、それが起きた前も後も、「虚弱な身体に生まれた」という事実〈A〉はなんら変わっていない。

◆私たちは各々の解釈でとらえた世界を生きている

私が本記事「観念が人をつくる」で言いたいのは、まさにこのことだ。

人は生きていく過程で、それこそ無数の出来事や事実に遭遇する。それら出来事や事実を、どうとらえ、どう評価するか、そしてどう体験するかはすべて観念という名の“フィルター”(ろ過紙)の影響を受ける。「世の中に事実はない。あるのは解釈だけだ」という言い回しがあるが、まさに私たち一人一人は、各々の解釈でとらえた世界を生きているのである。

だから、健やかな観念をもった人は、健やかな方向にものごとをとらえ、評価し、体験していく。結果的に健やかな人間となり、健やかな人生を送っていく。さらに言えば、健やかな観念が社会に満ちると、健やかな社会となる。

逆に、冷笑的な観念をもった人は、結果的に冷笑的な人間となり、冷笑的な人生を送る。冷笑的な観念が世の中を覆うと、冷笑的な社会になる。観念というのは、それほど根本的に強力なものだ。

人生をよりよくつくっていくためには、もちろん意志や努力や想像が必要だが、そもそもその意志を起こせるか、努力するエネルギーを湧かせられるか、明るく想像できるか、それらを大本(おおもと)で支配しているのは観念である。

なんだ、じゃ、人生明るく生きるためには「ポジティブ・シンキング」だ、と思われるかもしれない。私はポジティブ・シンキングには肯定的だが、昨今ではそれが単なる「気分転換術」として紹介される向きがあるのが残念である。

もちろん観念もポジティブサイドでもったほうがよいに決まっているが、観念は、気分やシンキング(思考)よりも深い次元でつくられるものである。観念はその人の内に複雑に構築される信条体系・価値体系であり、一朝一夕にはできあがらないものだ。

言ってみれば、それは心の内の地層のようなもので、読書やら交友やら、見聞やら体験やらで、長い時間をかけて積もり、ずどんと居座ってしまうものである。意志的な努力を継続してやっと醸成できる観念もあるし、知らぬ間に染まってしまい、それを脱色するのがなかなか難しい観念もある。

◆苦難を乗り越えるには、苦難を乗り越えるための観念が要る

3・11以降、私たちはメディアを通し、あの荒漠とした被災地でたくましく再起・復興をはかる人たちの姿を数多く目にしている。クリスチャン・バーナード(南アフリカ共和国の心臓外科医)は、こう言っている。

───「苦難が人を高貴にさせるのではない。再生がそうさせるのである」。

“Suffering is not ennobling, recovering is.”

確かに、苦難自体が人を高めるというより、苦難を乗り越えようとするその過程で、人は強く、賢く、優しくなっていくのだと思う。

被災から立ち上がった人たちは、まぎれもなく、自分の内で強い観念を起こし、そこから再生の意志を奮い立たせた人たちだ。私がテレビ報道から耳にしたのは、「この震災にも何か意味があるにちがいない」、「ここから立ち直り、教訓を未来に伝えていくことが自分たちがやれる最大のことだ」といった勇気に満ちた声だった。こうした観念を起こすには、すさまじい転換エネルギーを要したにちがいない。この再生途上にある人の姿こそ高貴なのだと感じる。

◆知識に肥えていても観念が痩せている

観念はさまざまある。偏見的な思い込みから、無意識の思考習慣、思想的・宗教的な信念まで、多様な観念が一人の人間の内で、そして社会で、複雑な模様を渦巻いている。

ある観念は安易に流れ込み感染を広げ、

ある観念は試練を経て獲得され静かに感化の波を起こす。

ある観念は悲観的で、傍観主義で、利己的で、

ある観念は楽観的で、挑戦主義で、利他的で、

これらが四六時中せめぎ合いをし、勢力争いをする。

そして、どんな観念が支配的になるかで、個人の生き方も社会の様相も決まる。

いずれにせよ、観念が個々の人間をつくり、個々の人生をつくる。個々の観念があつまって社会をつくる。知識に肥えていても、観念に痩せているという人がいる。同様に、物質は豊かだが、観念の貧しい社会もある。一人一人の内部の奥底に静かに横たわり、生きることに決定的な作用を発する観念。私たちはもっと観念をつくるということに意識を持ち、強く健やかな観念を求めたい。