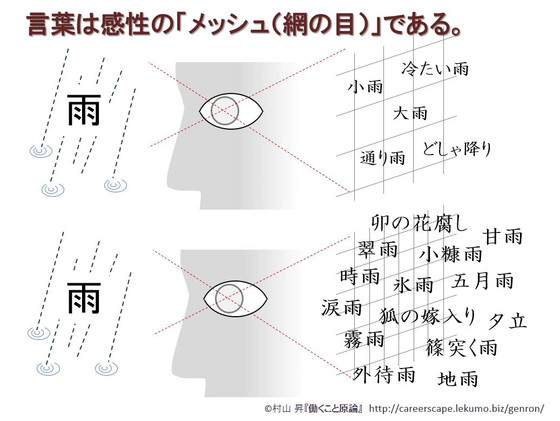

言葉という感性の「メッシュ」

2.2.2

中学生のときのことだ。

詳しくは思い出せないのだが、何か作文の宿題が出されていたと記憶する。

冬の夕暮れ。

部活を終えての帰り道。

田んぼのなかの無舗装の一本道を歩いていくときの、

空の色の変化をその作文で描写したいと思っていた。

私は西の空の夕焼け色も素晴らしいと思うが、

それ以上に、

すでに闇が覆いかぶさりはじめている中天から東にかけての

無限のグラデーションで広がっていく紫から紺、黒の世界が好きだ。

で、その色をうまく表したいのだが、自分の知っている語彙は、紫、紺、黒しかない。

しかし、目に映っているのは、紫ではあるが紫ではない。

紺といえば紺だが、紺では物足りない。

黒なんだけれど、単純に黒と書いては気持ちが落ち着かない。

多分、紫、紺、黒と書いて作文しても、人には通じるだろうとは思った。

しかし、何だか自分の気が済まない。

「このモヤモヤした表現欲求を鎮めてくれる言葉はないのか」───

そんな思いにかられていたのだろう。

私は、翌日、市の図書館に行って「色の事典」を手にしていた。

「日本の伝統色」の事典だったと思うが、そこには目くるめく言葉の世界があった。

私が言いたかったのは、

二藍(ふたあい)であり、

瑠璃紺(るりこん)であり、

鉄紺色(てっこんいろ)であり、

褐色(かちいろ)であったのだ。

私はこうした語彙を手にしたとき、

胸のつかえが下りたというか、

ピンボケ景色を見ていたのが、

すっとレンズの焦点が合って画像がシャープに見えたというか、そんな気分だった。

* * * * *

松居直さんは、児童文学者、絵本編集者、元福音館書店社長として知られる方だ。

著書『絵本のよろこび』に次のような素敵なくだりがある。

まったくの個人的な体験ですが、十歳のころ、ちょうど梅雨のさなかで、学校から帰宅しても外へ出られず、縁側に座ってただぼんやりとガラス戸越しに庭を見るともなしに眺めていました。放心状態でした。外には見えるか見えないかほどの霧雨、小糠雨が降っていました。そのとき背後から不意に母のひとり言が聞こえました。

「絹漉しの雨やネ」

母の声にびっくりすると同時に、我にかえった私は「キヌゴシノアメか?」と思いました。私は“絹漉し”という言葉は意識して聴いた覚えがありません。わが家では父親の好みで、豆腐は木綿漉ししか食べません。しかし私には眼の前の雨の降る様と“絹漉し”という言葉がぴたっと結びついて、その言葉が感じとれたのです。

……「絹漉しの雨」。

松居さんもこの後に言及されているが、この表現は一般的ではなく、辞書にも載っていない。

おそらくお母様の独自の言い回しだったのだろう。

けれど、多感な少年は何ともすばらしい言葉を授かったものだし、

こうした「絹漉しの雨」が降るたびに、それを言葉で噛みしめられる感性も得た。

私たちは一人一人同じ景色を見ていても、感じ方はそれぞれに異なる。

その差は、持っている言葉の差でもあるかもしれない。

雨を見るとき、

「大雨」「小雨」「通り雨」「夕立」「冷たい雨」「どしゃ降り」───

程度の語彙しか持ち合わせていない人は、

景色を受け取る感性のメッシュ(網の目)もその程度に粗くなりがちだ。

他方、自分のなかに、

「霧雨(きりさめ)」

「小糠雨(こぬかあめ)」

「時雨(しぐれ)」

「涙雨(なみだあめ)」

「五月雨(さみだれ)」

「狐の嫁入り(きつねのよめいり)」

「氷雨(ひさめ)」

「翠雨(すいう)」

「卯の花腐し(うのはなくたし)」

「地雨(じあめ)」

「外待雨(ほまちあめ)」

「篠突く雨(しのつくあめ)」

……などの語彙を持っている人は、

感性のメッシュが細かで、その分、豊かに景色を受け取ることができる。

ただし、これらの語彙を受験勉強のように覚えれば感性が鋭敏になるということでもない。

実際、言葉を持たなかった古代人の感性が鈍いかといえば、まったくその逆である。

結局のところ、見えているものを、

もっと感じ入りたい、もっとシャープに像を結んで外に押し出したい、

そういった詩心が溢れてくると、

人はいやがうえにも言葉という道具を探したくなる。

古代人のなかには、

言葉がなく、自分の詩心を表現できずに苦悶した人もたくさんいたにちがいない。

そういった意味で、現代の私たちは何とも幸せだ。

日本語という素晴らしい道具があり、

自分の表現を分かち合えるメディアを幅広く手軽に持っているのだから。