「自信」について ~自らの“何を”信じるのか

5.6.1

ところで、私は長らく調布市(東京都)に住んでいる。2010年、NHK連続テレビ小説『ゲゲゲの女房』効果で市はたいへん盛り上がった。そんなことを冒頭に触れておき、きょうは、「自信」ということを見つめなおしてみたい。

「あなたには自信がありますか?」と言ったとき、その自信とはどんな含みだろうか。

つまり、「自信」とは読んで字のごとく「自らを信じる」ことなのだが、

自らの“何を”信じることなのだろうか。

◆2種類の自信

今日では、何か目標や課題に対しそれをうまく処理する能力が自分にある、そして具体的な成果をあげられると強く思っている―――そんな意味で使われる場合がほとんどだ。つまり、「自らの〈能力と具体的成果〉を信じる」ことを自信と言っている。

しかし、自信とはそれだけだろうか? 自信という言葉はもっと大事なものを含んでいないだろうか?

広辞苑(第六版)によれば、自信とは、「自分の能力や価値を確信すること。自分の正しさを信じて疑わない心」―――とある。そう、能力を信じる以外に、自分の「価値」を信じる、自分の「正しさ」を信じるのも自信なのだ。

だから、たとえ自分の能力に確信がなくとも、具体的成果が出るか出ないか分からないにしても、自分に(自分のやっていることに)価値を見出し、意味や正しさを強く感じているのであれば「自信がある」と言い切っていいのである。

自信を2つの種類に分けるとすれば、

1:「能力・成果への自信」=自らの〈能力と具体的成果〉を信じる

2:「やっていることへの自信」=自ら行っていることの〈価値・意味〉を信じる

となるだろうか。前者は「達成・有能志向」であるし、後者は「意義・役割志向」である。

◆水木しげるさんの自信は何だったか?

私は2番目の自信を強く持ち続け、結果的に大成した人物として『ゲゲゲの女房』で再び時の人となった漫画家・水木しげるさんをイメージする。

水木さんは終戦後、兵役から戻り絵を描く商売で身を立てようとするのだが、売れない時代が何年も続き、夫婦は赤貧の日々だった。水木さんには売れる漫画を描くという(いわばマーケティング)能力への自信はまったくなかった。しかし、自分の描いている作品への価値や意味に関しては揺るぎない自信があった。ゲゲゲの女房こと武良布枝さんは、どん底の貧乏で明日のことは見えなかったが水木さんのその自信にずいぶん励まされもし、安心感も得たという。

自分に果たして能力があるのか、それで成功できるのか、などをいちいち深刻にとらえず、自らのやっていることを信じ、肚を据えてひたむきに仕事と向き合う。そしてつくり出したものを世間に「これでどうだ!」とぶつけることをやり続ける。自らが信じる価値や意味の中からエネルギーを湧かせる―――これも間違いなくひとつの自信の姿である。

『ゲゲゲの女房』の佳境は何と言っても、長く続く不遇の日々のなか、大手出版社の編集者がひょっこりと事務所に現れ、以降、水木さんがとんとん拍子に出世していく箇所だ。原著『ゲゲゲの女房』では第4章にあたり、見出しは「来るべきときが来た!」となっている。

著者の布枝さんによれば、夫(水木しげる)の信念と積み重ねた努力が報われないはずがない、報われる準備をしてきて、いま、それがこういう形で報われたのだ、ということだ。水木さんは、1番目の「能力・成果への自信」というより、2番目の「やっていることへの自信」を捨てなかったことによって大輪の花を咲かせた事例である。さらに言えば、2番目の自信を貫き懸命に仕事をやった結果、ついには1番目の自信も獲得した、そんな事例だ。

昨今のビジネス現場では、何事も能力と具体的(特に量的)成果が問われる。そのために、「自分には十分な能力がないのではないか」とか、「他より優れた成果を出すことができるだろうか」といった不安に取り囲まれ縮こまってしまう。そして結果が伴わないと「自分は有能ではない」といたずらに自分を追い込んでしまう。

そうした現状にあって、私が言いたいのは、仕事をする本人も、そして上司や組織も、能力や成果に対しての自信をとやかく問い過ぎるな、その自信を問うよりも、もうひとつの自信、つまり、「自分がやっていることの価値・意味への自信」をもっと掘り起こせ、ということだ。

私個人の話をすると、私は独立して10年超が経ち、何冊かの著書を刊行させてもらっている。私は当初から事業をうまくやる能力や本を書く能力に自信があったわけではない。ましてやヒット商品やベストセラー本を当てる確信もなかった。しかし、自分のやろうとする事業や自分の書く本の意義に関しては依怙地なまでに譲れない軸を持って、自らを信じてやってきたつもりである。

「やっていることへの自信」は、何よりも“粘り”を生む。能力の不足や見込みの甘さによって事業の苦労は絶えないが、自分が価値を見出している仕事であるから、粘れるのだ。粘れるとは、多少の失敗にもくじけない、踏ん張りどころで知恵がわく、楽観的でいられる、そんなようなことだ。

そしてもがいているうちに、本当に必要な能力もついてくる、成果も出はじめる。まさに水木さんと同様、2番目の自信がベースにあれば、1番目の自信は時間と労力の積み重ねのうちについてくるものであることを実感している。

◆自信の4象限

自信を持つことにおいて最良の状態は、「能力・成果への自信」と「やっていることへの自信」の両方を持つことだが、どうすればそういう境地に至れるのか―――それを図で考えてみたい。

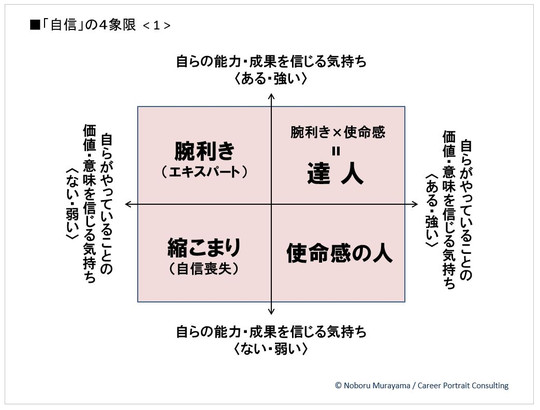

次の図は、本記事で説明した2つの自信を分類軸に用い、4象限に分けた図である。

それぞれの象限を次のように呼ぶことにしよう。

〈達人〉=「能力・成果への自信:強い」×「やっていることへの自信:強い」

〈腕利き〉=「能力・成果への自信:強い」×「やっていることへの自信:弱い」

〈使命感の人〉=「能力・成果への自信:弱い」×「やっていることへの自信:強い」

〈縮こまり〉=「能力・成果への自信:弱い」×「やっていることへの自信:弱い」

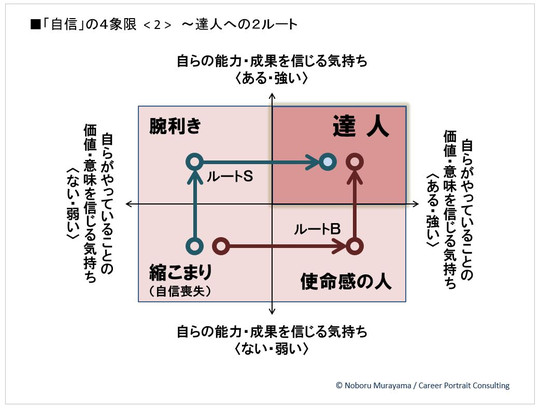

理想の境地〈達人〉に至るには2つのルートがある。

ひとつめに、まず自信のベースを「能力・成果への自信」に置き(=「腕利き」となり)、そこから自分のやっていることへの価値や意味を見出していって〈達人〉に至る―――これがルートSである。

ふたつめに、まず自信のベースを「やっていることへの自信」に置き(=「使命感の人」となり)、そこから能力や成果への自信をつけていって〈達人〉に至る―――これがルートBだ。もちろん一個の人間の内で起こることはとても複雑なので、実際のところ、人はルートSとBを混合させながら動いていくわけであるが、ここでは単純化して考える。

◆2つの坂

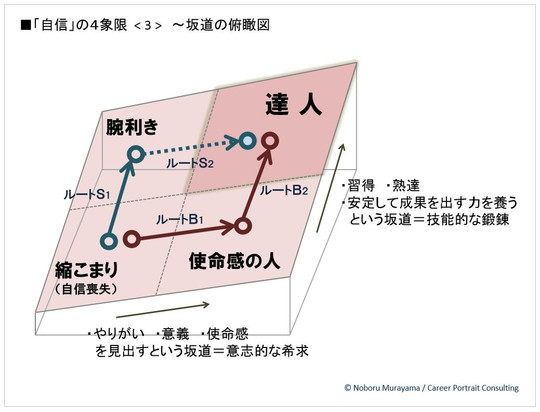

次にこの4象限を斜めから俯瞰したのが下の図である。

この図は、〈達人〉の境地が最も高いところに位置しており、そこへの道のりは、2つの坂を上っていかねばならないことを示している。

ひとつの坂は「能力・成果への自信」をつけるための傾斜で、すなわち、習得する・熟達する・安定して成果を出すという技能的な鍛錬をいう。もうひとつの坂は「やっていることへの自信」をつけるための傾斜で、すなわち、やりがい・意義・使命感を見出すという意志的な希求をいう。

〈達人〉に至るルートSとルートB、この2つはどちらがよいわるいというものではない。人それぞれにいろいろあっていい。さきほど水木しげるさんや私個人の例で示したのはルートBのほうだ。

Bの場合、〈使命感の人〉になるまでのルートB1という坂を上ってしまえば、そこからもうひとつの坂(ルートB2)を上るのは必然性があるので努力がしやすい。なぜなら上で説明したように、「やっていることへの自信」がある人は、それを世の中に知ってもらおう、広げようとする“粘り”が出て、技能的な習熟に自然と懸命になれるからである。その点で、〈使命感の人〉は比較的〈達人〉に近いといえる。

一方、〈腕利き〉は〈達人〉から遠くなる場合がある。というのは、〈腕利き〉は、ルートS1という坂を上って能力・成果に対する自信をつけていくのだが、自分の腕前が上がってくると、技能や知識そのものが面白くなってきたり、成果をあげることで経済面で裕福になったり、成功者として満足を得たりして、その状態に留まってしまうことが起こるからだ。

ルートS2という坂は、価値や意味を見つけるというあいまいな作業である。技能を磨く、成果を出すといったような具体的なものではない。だから〈腕利き〉の状態にある人たちは、少なからずが〈達人〉を目指さなくなる。

私は仕事上、多くの人のキャリアを観察しているが、〈腕利き〉に留まった人ほど、燃え尽き症候予備群であったり、人事異動によってその後のパフォーマンスがぱたりとさえなくなったり、リタイヤ後の人生に漂流観を感じたりする場合が多いようだ。

また、〈腕利き〉の中でも、仕事をひとつの求道だとみる人、職人気質の人、何か大きな病気にかかった人などはルートS2の坂をしっかり上っていくように思う。

加えて言っておけば、〈使命感の人〉にも陥りやすい穴はある。自分のやっていることに大きな意味を感じる、とそれだけで自己満足になってしまい、技能的な努力をおざなりにしてしまうことや、自分のやっていることは正しく社会的意義があるのだから、世の中は当然認めてくれるはずだという期待がわき、成果を意図的に出そうとするのではなく、成果を半ば受け身で待つという姿勢になりやすい。いずれもルートB2を上らなくなるという穴だ。こんなとき、〈使命感の人〉に対するアドバイスは、「正義は勝つ」のではなく、「正義は勝ってこそ証明される」を意識させることである。

◆「長けた仕事」と「強い仕事」

〈腕利き〉は、自らの専門技術や知識を活かして「長けた仕事」をする。〈使命感の人〉は、自らの強い価値信念のもとに「強い仕事」をする。

前者の「長けた仕事」においては、目標の達成度や事がうまくできたかどうかの優劣が問われ、競争が働く者を刺激する。後者の「強い仕事」においては、成すべきことの意味や自分の役割が問われ、共感が働く者を刺激する。

「長けた仕事/競争」も「強い仕事/共感」もどちらも大事であるが、昨今の事業現場では、「長けた仕事/競争」への偏りが大きいことが問題だ。

いったい今のあなたの職場に、自分の仕事に関し、自分自身への意義、組織への意義、社会への意義を見出しながら、こうあるべきという信念を軸に自律的な「強い仕事」をしている働き手がどれくらいいるだろうか。それと同時に、上司や組織は、そうした意義を引き出すために、どれだけ個々の働き手たちと共感の対話をしているだろうか。(これについては拙著『個と組織を強くする部課長の対話力』で詳しく書いた)

“skillful”な(スキルがフル=技能が詰まった)人財ばかりを求め育てるのではなく、

“thoughtful”な(思慮に満ちた)人財を増やしていくことに

もっと上司と組織は意識を払うべきである。

そのためにはまず、上司と組織が、自組織にとっての2番目の自信、すなわち、自らの組織がやっていることの価値・意味を信じることが不可欠だ。そしてそれを言語化して、部下や社員に表明できなくてはならない。企業が単に利益創出マシンになっているところからはこの自信は生まれてこない。

◆負けたら終わりではない。やめたら終わりだ

個人においても組織においても、自信をもつことは精神的な基盤をもつことに等しい。逆に、自信をなくすことは基盤をなくすことでもある。

自信には2つあるが、では、1番目の「能力・成果への自信」と2番目の「やっていることへの自信」とどちらが最下層の基盤なのだろう?―――私は後者だと思っている。

先日、知人のベンチャー会社経営者と会ったとき、会社存続が危ういことを打ち明けられた。事業整理もし、人員整理もし、ぎりぎりのところで踏ん張ろうとするのだが、それでも見通しは厳しい。いっそ会社をたたんでリセットしてしまい、一人身軽に再出発するほうがはるかにラクだという。有能なコンサルタントであった彼の自信はもはやズタズタに切り裂かれた。経営能力の不足、経営者としての未熟さ……自分を責めても責めきれないのだが、そうこうしている間にも、次の資金繰りのタイムリミットもくる。

「やはり会社をたたむかな」……。

そこで会ったとき、彼は最後にそうつぶやいていた。

2週間ほど経ち、再び彼から連絡があった―――会社をたたまずに頑張りたいと。彼の内では、「能力・成果への自信」は完全に砕かれていたが、「自分がやろうとしていることへの自信」は消えていなかったのだ。確かに彼は、会社を軌道に乗せるというビジネスの勝負にはいったん負けた。しかし、負けたからといってそこで終わりではない。自分がやりたい・やるべきだと信ずるものを持ち続けることをやめたら、そこが本当の終わりなのだ。

彼は起業当初の志をまだ捨てていない。最下層の基盤は彼の内で死守された。自信とは不思議なもので、特に2番目の自信は、苦境や不遇の状態に身を沈めているときにこそ強化される場合がある。

なぜなら、2番目の自信は「意志的な希求」という坂を上ることによって得られるもので、まさに人は、苦しい状況にあればあるほど価値や意味といったものを真剣に求めようとするからだ。言い方を変えれば、自らの信ずるものは、苦難によって篩(ふるい)にかけられるということだ。

たぶん、水木しげるさんも赤貧の下積み時代に、自ら信ずるところの想いを地固めし、自らの存在意義を確かめながら、20年30年分のアイデアを溜め込んでいたのではないだろうか。そうした自信を基盤にした人は、突然のブレイクでヒットしたとしても、中身が詰まっているので、その後、泡沫のように消えていかないのが常だ。たまたま要領よくスマートに物事が処理できて、早くから成功してしまい、その能力に自信過剰になった人間が、その後、逆に人生を持ち崩すことがあるのとは対照的である。

「能力・成果への自信」と「やっていることへの自信」、この両方を自分の内に強く持って、〈達人〉の境地で働くこと―――これはすべての働き手にとって大きなテーマである。