能力の広がりと深み~価値創造回路について

2.1.1

普通の人間は、リンゴが木から落ちるの「見る」だけだが、

ニュートンは独り、そこに法則を「観た」。

また、

一般人は、部屋にいながらインターネットで雑多なことを「知る」。

学者は、仮説検証を繰り返して物事を体系的に「識る」。

漁師は、波と風だけで、彼にとって最も大事なひとつのこと

――――すなわち、きょうの漁場がどこかを「智る」。

◆価値創造回路に3つの部屋

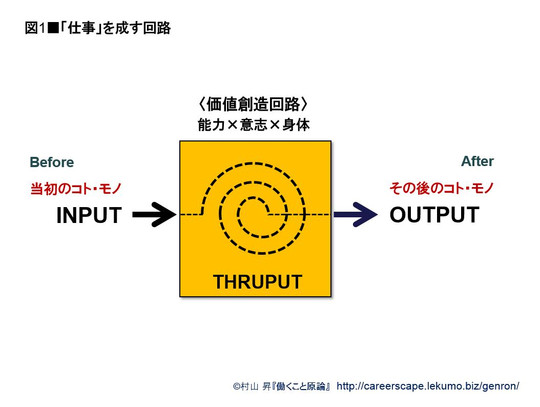

第1章〈1.2.2〉で、仕事を成すとは「INPUT(投入)→THRUPUT(処理・加工)→OUTPUT(産出)による価値創造である」と考察した。(THRUPUTはTHROUGHPUTの略)

人はそれぞれに価値創造回路のようなものを持っていて、そこで一連の「IN→THRU→OUT」の活動がなされる。価値創造回路を構成する基本要素は、能力、意志、身体だ。それを上から平面的にとらえたのが次の図である。

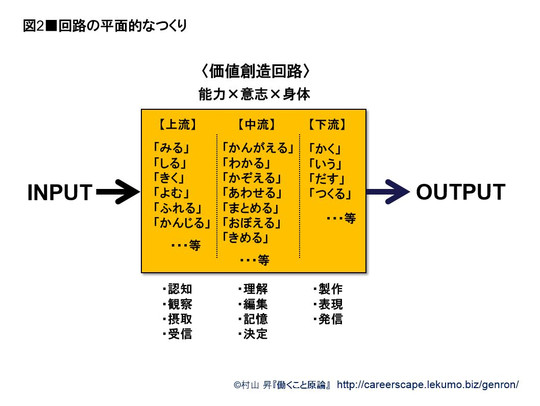

図のように、回路はおおよそ3つの部屋に分かれているととらえる(実際はこういう間仕切りはなく渾然一体としているが)。

ここで、「みる」や「いう」などの諸能力をひらがなで記しているのは、後に述べるように、「みる」といっても、見る、診る、観る、視る、また「いう」といっても言う、語る、話す、発音するなど、さまざまな広がりや深さがあるからだ。一語で膨らみを持たせるためにひらがなを用いる。

さて、回路上流では主に、モノやコトを素材として自分の回路に取り込むための能力が使われる。たとえば、私たちが何かモノを生産するとき、まず原材料を手に取って、その状態を「みたり」、「ふれたり」する。そして、どういう生産方法・工程がいいかの検討につないでいく。また、お客さんがどういうモノをほしがっているかの要望を「きく」こともする。

一方、モノづくりではなく、自分が企画書や設計図など知的情報を生産する場合も同様だ。まず素材となる情報や状況を「よんだり」「きいたり」して、どういう情報にまとめていくかの材料にする。このように、仕事という価値創造は、まず、認知や観察、摂取、受信から開始される。

次に、その自分が取り込んだものを「かんがえたり」、「わかったり」、そして「おぼえたり」、「きめたり」するという中流過程がある。理解や編集、記憶、決定のステップだ。

そして、下流過程として、「かく」「いう」「だす」「つくる」などの、製作、表現、発信がある。ここで自分の回路から出されたものが、アウトプットとして他人の目に触れる形になる。

なお、ここで上流、中流、下流としているが、回路のなかではたらくさまざまな能力は、上流から下流への単調な一方通行ではなく、複雑に行ったり来たりするのが常である。

◆「見る」と「観る」の深さの違い

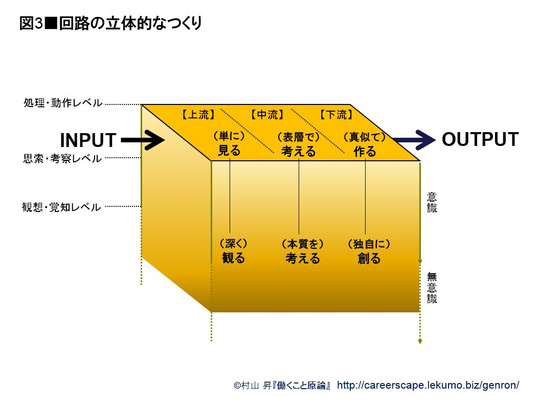

以上が、自分が内に持つ価値創造回路を上から平面的にみたものである。次に回路を斜めから立体的に眺めてみよう。

この図のエッセンスは、私たちの「みる」や「かんがえる」といった行為には深さがあるということだ。たとえば、私たちが何かを「みる」場合、単純に目に映るものを「見る」こともあるし、その目に映る現象の奥に、何かの原理や原則を「観る」こともある。普通の人間はリンゴが木から落ちるのを「見る」だけだが、ニュートンはそこに万有引力を「観た」。

同じように、単に情報を耳に入れるだけなら「知る」だが、それをみずからの経験や他者からの助言などと照らし合わせ高度な情報に精錬させれば、それは「識る」や「智る」になる。情報は価値創造回路のくぐらせ方よって、データにも知識にも知恵・叡智にも変換されるのだ

その他、「かんがえる」にも深さがある。物事の表層をなぞるだけの「考える」もあれば、その奥底の本質まで「なぜだ?なぜだ?」と探りを入れて洞察する「考える」もある。「つくる」も深みにさまざまあるものの代表格である。安易に他を真似て「作る」レベルもあれば、これまでにない独自の発想で「創る」レベルもある。

また、職人の世界では、ものを加工する場合、実に多くの技を状況に応じて使い分けする。たとえば、腕の立つ金属加工の職人たちの間では、鉄を「けずる」場合、

「削(けず)る」 「挽(ひ)く」 「切(き)る」 「剥(へず)る」

「刳(く)る」 「刮(きさ)ぐ」 「揉(も)む」「抉(えぐ)る」

「浚(さら)う」 「舐(な)める」 「毟(むし)る」 「盗(ぬす)む」

などといったふうに、さまざまあるそうだ。

機械職人は、「あと1ミリ削ってくれ」とは言うが、「あと100分の3ミリ削ってくれ」とは言わない。───「あとイッパツ舐(な)めて、しっくり入るようにしてくれ」とか、「表面が毟(むし)れていて、みっともないから、イッパツ浚(さら)って、見てくれをよくしといてくれ」と言う(小関智弘著『職人ことばの「技と粋」』より)。素人であれば、一緒くたで削ることしかできないことも、職人は一段深いレベルで多種多様な能力を発揮し、「けずり分ける」のである。

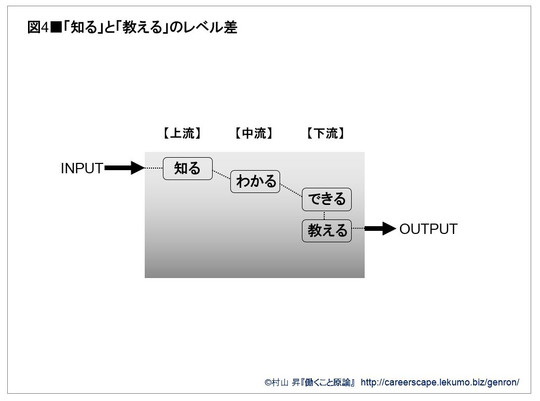

さらに考えてみよう。ある一つのことを「知る」と「教える」とでは能力のレベルが違う。

陶芸を例に取ってみよう。焼きものについて「知っている」というレベルはもっとも易しい。「九州では有田焼が有名ですね」とか、「これが備前焼の特徴ですね」とか。次に第2のレベルは、焼きものがどういう工程で成形され、硬く焼けるのかという製法、化学的な原理まで「わかる」というものだ。そして第3として、実際、自分でロクロを回して、窯で焼くことが「できる」レベルとなり、第4に、それらすべてを他人に「教える」ことができるレベルになる。「知る」と「わかる」「できる」「教える」では能力の深さに違いがあるのだ。

◆深みの違うさまざまな仕事

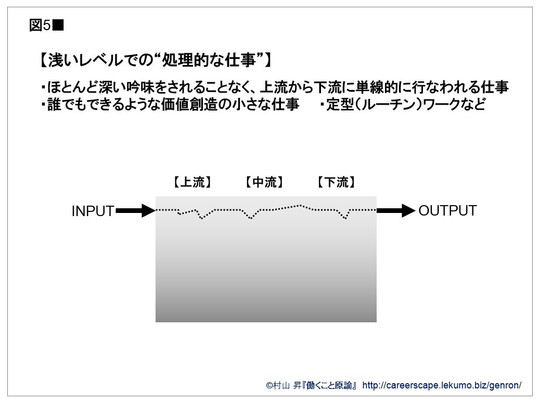

このように価値創造の回路は深みを持つ。もっとも浅いところは、「処理・動作」的なレベルと呼んでいいかもしれない。このレベルでは、特に深い思考がされることなく、単純に動作を行なう、あるいは段取りやルールに則って、事柄を処理していくような行為になる。したがって、このレベルでINPUT→THRUPUT→OUTPUTがなされても、あまり価値の大きなものは生じない。働き手の個性が充分に発揮される箇所も少ない。言い換えれば、このレベルの仕事は、AさんでもBさんでも誰でもやれる。

そして、そこから少し深く入っていくと、「思索・考察」的レベルとなる。ある仕事を行なおうとするとき、よりよい何かを生み出そうとする意欲や目的意識が強ければ強いほど、私たちが持つ諸能力は深いレベルではたらこうとする。

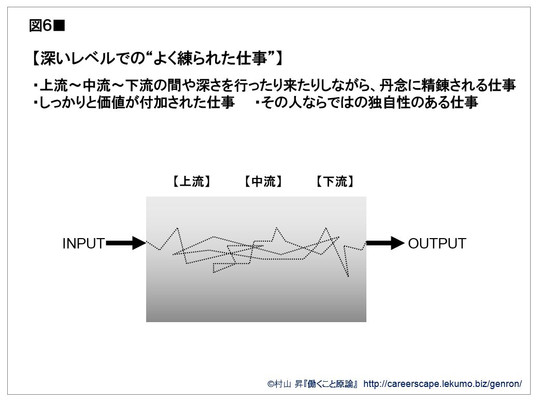

「よく練られた仕事」のプロセスは次のようなものになる。

つまり、まず注意深いレベルのINPUTから上流工程(たとえば「傾聴する」とか「熟読する」といったような)が始まる。そしてそこから思慮深い中流工程(たとえば「分析する」「編集する」「体験して覚える」など)がなされ、最後に入念な下流工程によって(たとえば「筆致を尽くす」「独自性を醸す」など)OUTPUTがなされる。形として姿を現したその仕事のOUTPUTには、INPUT時と比べてとても大きな価値が付加されることとなり、そこには働き手の個性が宿る。

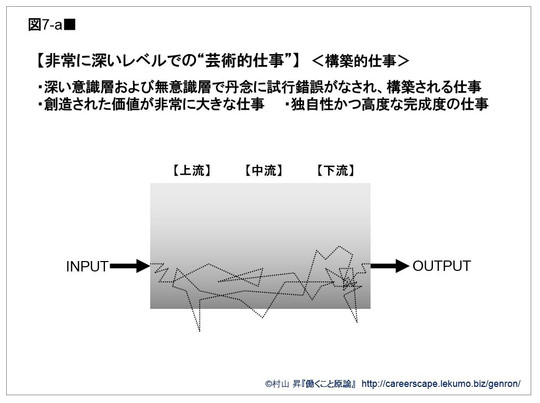

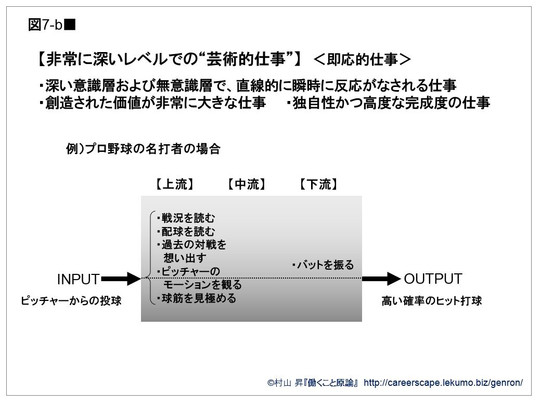

さらにいっそう深い仕事がある。観想・覚知的なレベルでなされる仕事である。観想とは、哲学用語で、物事を感覚や主観を超えて純粋にその本質を観ることをいう。また、覚知とは悟りのことだ。このあたりのレベルは、すでに意識と潜在意識の境目にきており、凡人である私たちは、そう頻繁に行くことのないレベルだが、超一流の職業人や芸術家、科学者などはこのレベルに下りていき能力を発揮する。

◆芭蕉の「主客一体」・チクセントミハイの「フロー」

『静に見れば、もの皆自得すと云へり』───とは松尾芭蕉の言葉である。心を落ち着かせて、対象物を深く見つめていけば、すべてのものがきちんと各々の本性のもとに、全体の理法と調和しながら存在していることに気づく、といったような意味だろうか。芭蕉は、そう気づけるようになったときが、いわば主客一体(自分と描く対象物が通じ合う状態)の状態であり、描くものが渾然と顕れてくる状態なのだと言いたかったのかもしれない。

高度な集中によって、自己が何か一つのことに全人的に没入し、能力が十全に開いているときの包括的感覚を社会心理学者のミハイ・チクセントミハイは、「フロー」と呼んだ。彼のフローの描写は次のようなものだ。

「それは進路を正確にたどっている船乗りの髪を風がなびかせる時、ヨットが若駒のように波間を突き進み、帆・船体・風そして海が船乗りの血管の中でハーモニーを奏でている時、そういう時に感じられるものである。また、キャンバス上で色彩が互いに魅力ある緊張を構成し始め、新しい何か、生き生きした形が目前で輪郭を現し始めた時、それに驚嘆しながら制作している画家が感じるものである。

自分は不可知の力によってもてあそばれているのではなく、自分が自分の行為を統制し、自分自身の運命を支配しているという感じを経験する時はだれにでもある。

このような瞬間、我々の生活での最良の瞬間は、受動的、受容的な状態でくつろいでいる時に現われるのではない。最良の瞬間は普通、困難ではあるが価値のある何かを達成しようとする自発的努力の過程で、身体と精神を限界にまで働かせ切っている時に生じる」。

───『フロー体験 喜びの現象学』より

よくスポーツ選手などが口にする「ゾーンに入る」というのも、この「フロー」に似通った概念といえる。いずれにせよ、人間の能力には底知れぬ深みがあり、その発揮具合も無限にある。

◆広がりへの張力・深みへの引力

私たちは生涯にわたり、自分の持つ価値創造回路を豊かに膨らませていくことが望まれる。それでこそ、いつまでも自分が納得できる仕事をやり続けることができる。価値創造回路を膨らませるものには、外側からの強制と内側からの意志がある。

私たちはたいてい20代までは、やれ義務教育だ、やれ受験だ、やれ新入社員で初めての担当業務だ、ということで、外側から与えられる課題をこなすことによっていやおうなしに能力が身についていく。これがいわば「外側からの強制」による回路の膨らませだ。

ところが、就職して3年や5年が経つころから、価値創造回路はあえて自分から意志的に膨らませようとしないかぎり膨らんでいかない。特に深み方向は伸ばすのが難しくなる。業務の処理方法を一通り覚え、職場で自分の居場所を確保してしまうと、人は往々にして、そのやり方やレベルに安住してしまうからだ。

30代以降も確かに、異動や新規プロジェクト配属という外側からの命令によって、新しい知識や技術を学ぶという平面的な能力拡大はあるかもしれない。しかし、自分の内からの意志によって、みずからの思考や意識のレベルを深化させようとしないかぎり自分のやる仕事は浅薄なものに留まる危険性が出てくる。

「見る」から「観る」へ。「知ろうとする」から「識ろうとする」へ。「物事の仕組みを理解する」から「仕組みの奥にある本質をつかむ」へ。「予定調和のなかで作る」から「既存の枠を破ったものを創り出す」へ。こうした意志的な努力を惜しまない人が、永遠に価値創造回路を膨らませ続けられる人である。そのために仕事への好奇心が大事になってくるわけであるが、いったい絶え間ない好奇心はどうすれば保持できるのだろう───?

それこそがまさに夢や志であり、仕事に見出す意味や目的意識である。能力を豊かなものにするためには、能力を一段上から司る想いや観といったものが絶対必要なのである。結局、能力の豊かさは、想いの豊かさと太くつながっている。

山高ければ裾野広し。山高ければ谷深し。

すなわち、夢や志が高ければ、それを成し遂げるための能力も、必然的に幅広く深くなっていく、ということだ。