仕事のなかに「祈り」はあるか

5.8.1

◆正倉院宝物がもつ時空を超える力

奈良に出張したあるとき、折しも開催中だった『正倉院展』(奈良国立博物館)を観た。私は小学校の時から、奈良県へは遠足やら社会見学やらで何度も行ったが、大人になってからの奈良はほんとうに久しぶりだった。大人になってから観る寺院や仏像、そしてこうした宝物(ほうぶつ)工芸品は何とも新鮮で、驚きの再発見が絶えない。

展示物を観て感嘆するのは、その生々しさである。1200余年を超えても、その物自体が発する息が聞こえてきそうな感じだ。色、紋様、形状、構造、素材の質感、細部に至る技……それらは現代のデザインと比較しても、まったく古臭くないどころか、啓蒙的ですらある。

天平文化がもつ大陸文化への憧憬と初々しさの残る国風文化との融合具合が、えも言われぬ表現となって造形され、一品一品(ひとしな・ひとしな)、いま、21世紀に生きる私たちの目の前にある。古人は何とも素晴らしい贈り物をしてくれたものだと感謝をする。

さて、これらの宝物は、なぜ、いまだ私たちを魅了する力をもっているのだろう?確かに、1200余年という時間が横たわっていることはある。そして、ものづくりの卓越さもある(製作のための化学知識や技術は7世紀にしてすでに驚くべき水準をもっていた)。

しかし、それ以上に私が感じたことは、作り手の「祈り」である。

一点一点の物からは、単に技巧的に美しく見せるという以上に、人の真剣さや敬虔さ、畏怖の気持ちからしか醸し出てこないような美のオーラがあるのだ。

作り手は、天皇という天上の存在を想い、あるいは、仏(ほとけ)という最上の境地を想い、一筆一筆、一刻一刻、一織一織に祈りを込めて作り、奉献した。私は、作り手が製作という仕事のなかに無垢な「祈り」を込めたところが、これらの宝物に時空を超える力を与えているのだと思う。

◆「ゲームとしての仕事」/「道としての仕事」

ひるがえって、現代のビジネス社会に働く私たちには、仕事に「祈り」があるだろうか? 「仕事に、祈り……?」。多くのビジネスパーソンにとってこれは突拍子のない問いかもしれない。

私たちはあまりにゲーム化され、巨大システム化されたビジネスのなかで働いているので、もっぱら気にかけることは、競争や駆け引きの具合であったり、効率化や利益の最大化に長ける術であったりする。

そしてまた、個人は大きな組織・大きなシステムの部分を断片的に任されているので、自分がどう組織や社会に貢献しているのか、お客様とどうつながっているのかが、わかりにくくなっている。どうも私たちは「祈り」から遠い世界で働いているのだ。

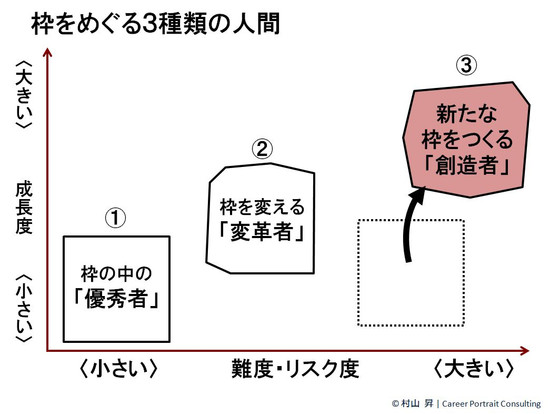

仕事をカテゴリー分けするなら、ひとつには「ゲームとしての仕事」がある。ある種のルールと限られた資本の下で得点(利益)を取り合う───企業もサラリーマン個人も、そんな「ゲームとしての仕事」に労力を注ぐ(そうして自己存続のための利益や給料を得ていく)。

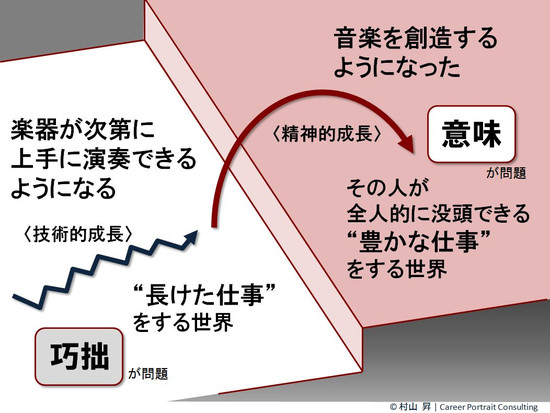

他方で、「道としての仕事」がある。もちろん、私たちは生きるために稼がなくてはならないが、稼ぎは二の次で、その道を究めることを最上位の目的に置く───そうした意識で働いている人たちもまた世の中には少なからずいるのだ。

サラリーマンであっても、ある割合、「道としての仕事」を行うことはできる。例えば、NHKのテレビ番組『プロジェクトX』。あの一話一話は、自らの仕事を道として究めようと奮闘した人たちの物語だ。あれを他人事と見過ごしてはいけない。誰にも、目の前の仕事をあのように「プロジェクトX」化させることはできるからだ。

丸ごとの自分を没入できるプロジェクトを得た人は仕事の幸福人である。仕事の幸福は、道を究めようとする過程にある。絶え間なく精進するその過程において、私たちは、内から湧いてくるエネルギーを炎に変えることができる。そして、道を同じくする師や同志との出会いがある。道のはるか先に見え隠れする「大いなる何か」を少しずつ感得し、前に進む大きな力を得ることができる。

その次元になると、不思議と人間は、小我にわずらうことが少なくなってくる。道のもとに自分を十全にひらきたいと欲するようになる。他者や社会のために自分の能力を使いたいと願うようになる。それがつまり「祈り」ということだ。

◆「自己実現」とは何か?

『五段階欲求説』を唱えたアブラハム・マスローは、その最上位の5番目に「自己実現欲求」を置いた。「自己実現」は何でもかんでも自己中心的に、なりたい自分になる、やりたいことをやる、というものでない。マスローは、自己実現とは「最善の自己になりゆくこと」だとし、こう書く───

「自己実現の達成は、逆説的に、自己や自己認識、利己主義の超越を一層可能にする。(中略)つまり、自分よりも一段大きい全体の一部として、自己を没入することを容易にするのである」。

───アブラハム・マスロー『完全なる人間』(誠信書房)

彼は、自己実現、つまり、最善の自己になりゆく先には、自己を超越した感覚、大きな摂理につながる境地があると言っている。自己実現とは、悟りのような宗教的体験のなかで行われるのだ。したがって、彼は自己実現をする人は愛他的で、献身的で、社会的となり、物事を統合的に包容できると言及している。

このことを2人の芸術家の言葉で補ってみたい。

「実用的な品物に美しさが見られるのは、

背後にかかる法則が働いているためであります。

これを他力の美しさと呼んでもよいでありましょう。

他力というのは人間を超えた力を指すのであります。

自然だとか伝統だとか理法だとか呼ぶものは、

凡(すべ)てかかる大きな他力であります。

かかることへの従順さこそは、かえって美を生む大きな原因となるのであります。

なぜなら他力に任せきる時、新たな自由の中に入るからであります。

これに反し人間の自由を言い張る時、

多くの場合新たな不自由を嘗(な)めるでありましょう。

自力に立つ美術品で本当によい作品が少ないのはこの理由によるためであります」。

───柳宗悦『手仕事の日本』(岩波書店)

「少年時代から、自然を観察していることが多かった私は、

この世のすべてを生成と衰退の輪を描いて、永劫に廻ってゆくものとして捉えていた。

その力の目的や意義については何もわからないが、

静止でなく、動きであるために、根源的な力の存在を信じないではいられなかった。

一切の現象を、その力の発現と見る考えは、青年時代を通じて変らなかったようだ。

そのことが、あの失意と悲惨のどん底の時にも、

私を挫折させなかった原因の一つであろう。

(中略)

私は、いま、波の音を聴いている。

それは永劫の響きといってよいものである。

波を動かしているものは何であろうか。

私もまた、その力によって動かされているものに過ぎない。

その力を何と呼ぶべきか私にはわからないが───」。

───東山魁夷『風景との対話』(新潮社)

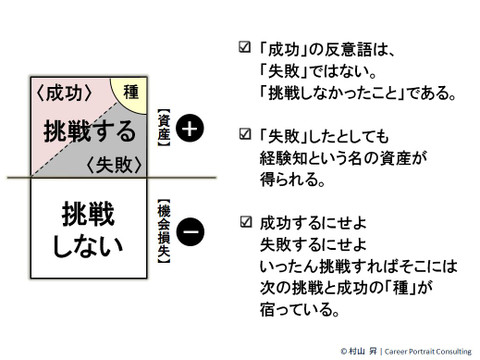

こうした言葉を「宗教臭い」「スピリチュアルが入っている」と思う人がいるかもしれない。特に血気盛んな20代、30代は、「何が他力だ。俺は自力でいく!」とか、「“生かされる自分”って何か気持ち悪い。自分には自分の意思がある!」、「摂理? 摂理に動かされて自分は生きているんじゃない」といったふうになるかもしれない。私自身がまさにそうだった。

そう突っ張る人は、突っ張るほどの元気があって大いにけっこうだと思う。その突っ張りエネルギーで、「MYプロジェクトX」なる仕事に没頭するといい。それが結局、柳や東山の言葉に到達する近道になる。

◆祈りは心の震えの発露である

誰しも、ほんとうに死にものぐるいで仕事に取り組んだとき、深く意義を感じて職業に献身するとき、「大いなる何か」につながる感覚、抱かれる感覚は必然的に生じる。そのとき、「祈り」も湧いてくる。

その「祈り」は、賽銭を投げて「宝くじが当たりますよーに」(パンパン:柏手)の類の祈りとは違う。そんなお気楽で都合のいい「おねだりの祈り」ではない。震える心の奥底から湧き出す「やむにやまれぬ決意の祈り」だ。

「ゲームとしての仕事」が幅をきかせるビジネス社会にあって、私は、そんな純粋な発露の祈りのもとに仕事に向かえる人が一人でも多く増えればいいなと願うものである。

最後に、ゲーテ『ゲーテ全集1』(潮出版社)から───

「教えてほしい。いつまでもあなたが若い秘密を」

「何でもないことさ。つねに大いなるものに喜びを感じることだ」。