働く個と雇用組織の関係[2]~人財の流出か輩出か

4.1.5

◆「3年で3割が辞める」ことにあたふたしてもしょうがない

以前、「大学新卒入社者のうち、最初の3年で3割が辞めていく」という事実が大きな話題となった。「えっ、そんなに(離職率が)高いの!?」というのが一般の反応だった。人事の採用部門もそうしたデータが一般化するに伴って、経営側から「1人の社員の採用コストもバカにならないのだから、辞めさせないように」といったプレッシャーがかかったに違いない。

しかし、ここで私たちが認識したいことは、やみくもに「3年3割」という数字のみにあたふたしないことだ。というのも、厚生労働省職業安定局が集計している「新規学卒就職者の在職期間別離職率」をみると分かるように、大卒入社者の3年3割離職という現象は今にはじまったことではなく、過去からずっと3割前後を推移してきているのである。彼らの離職理由を詳細にみていくと、確かに会社側の至らなさによるものもあるが、浮気症な理由で辞めていくケースも少なからずあるのだ。もちろん離職率を低める努力はすべきだろうが、3割という数字はある意味「やむをえない数字」と割り切るスタンスも必要である。

いまや大卒者・大学院卒者の約4割が転職を経験している(総務省『就業構造基本調査』による)という人材の大流動化時代を迎えている。会社を去っていく人間がいても、その分、中途入社で適材を十分に補強できる時代なのだ。むしろ不満や違和感を抱いている人間が組織に居つくことこそ害が多いとも言える。組織にとって、人材の流動化はある種の健全な新陳代謝活動である。だから「3年3割」の数字だけに動揺してはいけないのだ。

◆外側から囲い込むのでなく、内側からつながる

「エンプロイメンタビリティ」という言葉がある。組織の雇用能力の1つで、働き手側に「あそこで働いてみたい」「ここで雇われ続けたい」と思わせる魅力度をいう。私自身、会社勤めは4社経験し、またビジネス誌記者として7年間、さまざまな企業をみてきたことからいうと、冷静に評価して、あそこで働きたいなという会社もあれば、あそこはゴメンという会社もある。明らかにエンプロイメンタビリティの高低差はある。

さて雇用組織側がそのエンプロイメンタビリティを向上させるにはどうすればよいだろう。高い技術力・差別化力を持つ、いい給料を出す、魅力的な福利厚生制度をつくる、終身雇用する、業界で有名になる、株式公開する……どれも具体的で、ある効果が期待できそうでやったほうがいいことばかりだ。しかし、これらはどれも「外からの施策」である。

組織はそれとの掛け合わせで「内からの施策」に手を打たねばならない。「内からの」とは、働く一人ひとりに内発的動機を起こさせることである。あなたの会社では、経営者トップが「会社は何を使命とし、どんな理念を抱いているか」、「どんなビジョンを抱いているか」を(ホームページやIR報に載せている何かキレイな言葉ではなく)肉声の言葉で従業員に語っているだろうか。また一人ひとりの従業員に、仕事とどう向き合ってほしいか、みずからの人財観、ヒトへの思いはどんなものか、を表明しているだろうか。そして、トップが発信した理念や思想・ビジョンに部課長が感化を受けて、それを咀嚼し、「この職場で働くことの意義」について腹応えのある対話をしているだろうか。

そうした「内からの施策」なしには、入社して数年内の若手は、やれ配属のミスマッチだ、やれ上司との反りが合わない、組織が重い、仕事がつまらない、ネットで年収査定したらいまの給料は相場より15%も安い、とそれだけで、ゲームをリセットする感じでいとも簡単にそこを辞めていってしまう。確かにこれらの人間の一部は「外からの施策」で引き留めることができるかもしれない。だが、それによって留まった人間は、ほんとうにその後真剣に働いてくれるだろうか。物理的なメリットだけに反応する人間が、ほんとうにあなたの会社に残ってほしい人財なのだろうか。

◆管理職は転職を決めた部下に対しどう接するか

管理職であるあなたのもとへ、ある日、部下がやってきた。そして「会社を辞めたいのですが」と告げる。そしてもう次の転職先から内定を取り付けていると言う―――さて、この場合、部課長としてどう対応すべきだろうか。

この場合、多少の再考を促す一言は発するにしても、基本的には送り出してやるしかない。そしてこのとき大事なのは、巣立つ雛鳥をやさしく見守るように接することである。決してやってはいけないのは、裏切り者扱いの目線、出る者は勝手に出ていけ発言である。

私も会社員時代、次の転職先を決めて、会社側に退職の意志を伝えた。部長は、私の将来のキャリアの方向性やら志の部分の話をじっくりと聞いてくれ、最後には「君の意志を尊重しよう。狭い世間なんだから、いつかまた一緒に仕事することもあるかもしれない。何なら出戻ってきてもいいんだぞ」と言ってくれた。その部長はある企業の社長にまでなってしまったけれど、私はその後も、その部長とは公私ともに付き合わせていただいている。ともかく、その部長と元の会社には、何か恩返しができればうれしいといつも思っている。

その一方、当時の担当役員は私の辞意を部長経由で知るや否や「それは裏切り行為だ、ここまで育ててやったのに」といった怒りのメッセージを伝えてきた。私は面会を求めたが、それはかなわなかった。私はその後、もちろんその役員とつながろうとは思わない。

人の器の大きさというのは、こういうときによく表れるものである。部下が退職したい、そしてすでに転職先まで決めてきている、その時点で上司がジタバタしても始まらないのだ。部下がその会社を出ようとしたことは、それまでの普段の時間の流れの中で決まっていたことである。そうなったら、いっそさわやかに送り出してやるのが一番よいことである。人財の大流動化時代にあって、転職は「巣立ち」であると考える寛容の器を持つべきである。そのほうが結果的に、部下・上司双方にとって、そして会社にとって有益な関係性を保持できるからである。

◆ヒトを真の意味で留めるのは「絆化」である

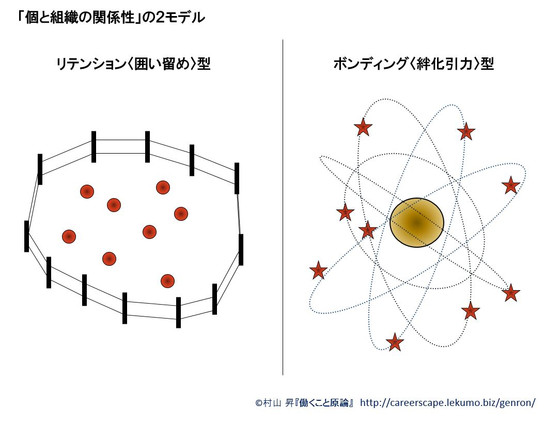

ヒトを組織に留めるというときに、私は下図のように2つのモデルがあると考える。すなわち、「リテンション〈囲い留め〉型」と「ボンディング〈絆化引力〉型」である。

○「リテンション〈囲い留め〉」型

・retention

・ヒトを物理的報酬や心理的報酬で「囲い込む・引き留める」発想

・柵囲いの牧場

・個と組織はタテ(主従)関係

○「ボンディング〈絆化引力〉」型

・bonding

・ヒトが共感・共振など心的引力によって「おのずと留まる」発想

・人的宇宙

・個と組織はヨコ(パートナー)関係

戦後の高度成長期における日本企業は、終身雇用を前提として個人と組織の関係性を築いてきた。ここでの関係性は「リテンション〈囲い留め〉型」である。魅力ある雇用条件・雇用保障を与えて、ヒトを長く囲い込むことに成功してきた。この関係性の下では、転職は罪悪めいたものになる。

他方、個人はひとたび、その組織との間で理念共感や損得勘定を超えたところでの互恵意識といったものによって絆化がされれば、その組織の引力圏内に自然と留まるようになる。地面(組織内)に留まって直接的に貢献する場合もあれば、地面から離れて別空間(組織外)に行き、間接的に貢献を続ける場合もあるだろう。この関係性が「ボンディング〈絆化引力〉型」である。

たとえば、IBMやリクルート、アクセンチュアなどは人財輩出企業として有名である。そこでは、現役の社員たちとそこを巣立った人たちが緩やかなネットワークを組み、業界全体を盛り上げる活躍をしている。それはあたかも、ある恒星を中心として個性ある惑星があまた周回し、ふくよかな空間を形成している姿に見える。言ってみれば、ある一つの企業を中心とした「ヒューマン・コスモス(人的宇宙)」の形成である。彼らはそうした関係性の中で、自分を育ててくれた会社や業界に貢献を果たす。

ヒトを真の意味で留めるのは「絆化」である。

絆化ができずにヒトが辞めていくことを、人財「流出」という。

絆化ができているヒトが辞めていくことを、人財「輩出」という。

流出したヒトは、たぶんその後のキャリアにおいて、もといた組織と再び手を組むことは少ないだろうし、その組織の悪評をこぼし回ることすらするかもしれない。他方、輩出したヒトたちは、その後も元の会社と協業したりするだろうし、あちこちでその組織に育てられた恩義を語ることだろう。そのようなことで、その組織の評価は高まり、結果的に新たな人財が集う流れが生まれるのである。気前よくヒトを輩出する組織は、その分、ヒトもよく入ってくるという逆説的な現象が起こる。

いずれにせよ、ヒトが流動する時代において、組織側が真に考えなければならないのは、一度でも縁があって入社してくれた人間に対し、価値共有(さらに言えば、その価値実現に向けての体験共有)を通して、絆をつくろうとするかどうかである。人と人の関係性において、何か高い理念に向かって協働しようとする心的な結びつきほど強いものはない。個と組織においてもそうだ。

確かに、金銭的報酬など物理的な処遇による引き留めはある程度必要だ。しかし、そうした「外からの囲い」はせいぜいヒトを出て行かないようにするためのもので、悪くすると、保身的に悪く居つかせる危険性もある。その点、「内からの絆」は、ヒトを自発的に留めるのみならず、ヒトを育む。ヒトを巣立たせたなら、また別のヒトを呼び込むはたらきがある。従業員一人一人とどういう関係性を築いていこうとするかは、組織(経営者・管理職)にとってとても重要なテーマである。