「形→本質」が日本のものづくりの道

8.01

*

この記事は、ビジネス雑誌『THINK!』(東洋経済新報社)2011年夏号に寄稿した

「曖昧さ思考トレーニング」の一部分を再編集したものです

◆意志を宣言するアップルvs性能説明をする日本メーカー

2011年、春の携帯端末機商戦。アップルは『iPhone4』の広告を展開していた。宣伝のためのポスターやリーフレット、ウェブページには、「すべてを変えていきます、もう一度」「見たこともない電話のかけ方を」「マルチタスキングとはこうあるべきです」といったコピーが載せられていた。

一方、日本の端末機メーカーの宣伝コピーはどうだったか―――「最薄部8.7mmのエレガントデザインと磨きぬかれた映像美の世界」(ソニー・エリクソン『Xperia arc』)、「トリプルタフネスケータイ~耐衝撃・防水/防塵構造」(NEC『N-03C』)、「ボタンが押しやすい約10.4mmスリムケータイ」(パナソニック『P-01C』)、「バカラのきらめき、歓びのかたち」(シャープ『SH-09C』)。アップルと日本メーカー勢とでは、明らかに商品の訴え方に違いがある。この違いは何なのか? そしてこの違いはどこから生じてくるのか?

アップルは自分たちが考える携帯端末機の「あるべき姿」を提示し、主観的な意志を宣言している。一方、日本メーカーは、ハード的な性能優位を謳うのが目に付く。それは客観的で説明的な言葉だ。

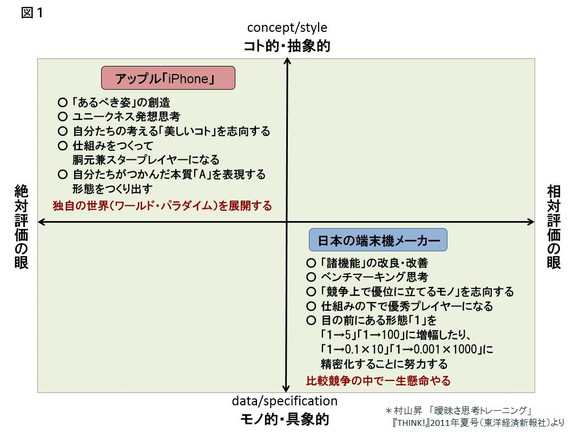

図1に示したように、アップルはコンセプトやスタイルといった「コト的」なものを創造することを志向し、抽象的な次元から絶対評価の眼をもって商品づくりをしている。ちなみにここで言う「コト」とは、商品の差異化手法としてよく用いられる記号論的な付加価値(例えば、ある商品に伝説的な物語を付与することによりステータス性を醸し出すことができる)のようなイメージ要素としてのコトではない。「根っこにある何か本質的なコト」という意味で用いている。

一方、日本メーカーはこぞって、データやスペック(仕様・性能)といった「モノ的」な出来栄えにこだわり、具体的な次元から相対評価の眼で商品づくりをしている。この両者の違いを見て、それが単にコトからのアプローチとモノからのアプローチの違いであると片付けるわけにはいかない。そこには「本質」をつかまえているかどうかの重大な差があるのだ。

◆アップルは「essence→form」・日本勢は「form→form」

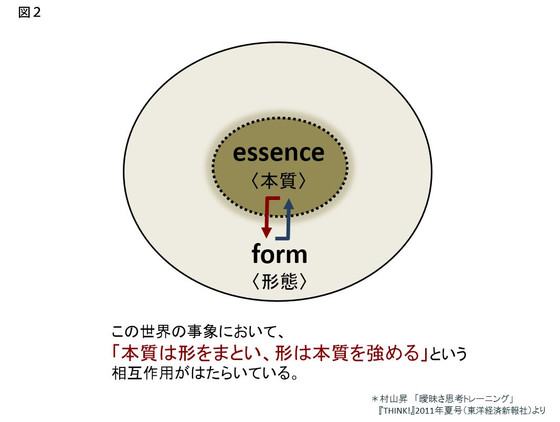

世の中の事象において、「本質は形をまとい、形は本質を強める」という相互作用がはたらいている。内側に本質の円を、外側に形態の円を描き、それを表したのが図2である。

アップル「iPhone」の成功は、彼ら自身がとらえた本質的なものを起点として、それを巧みに形態(携帯端末機のハードやソフト、そしてビジネスモデルといった目に見えるもの)に落としたことにある。つまり、「essence→form」の流れがそこにある。もちろん彼らとて最初から本質が明快に分かっていたわけではない。プロトタイプ(試作品)というモノを何度も何度も起こし、仮説として抱いた本質を研ぎ澄ませていくという「form→essence」の流れも同時に起こしたのだが、あくまで主導は「essence→form」である。言い換えれば、彼らの思考は「inside-out」(内から外へ)なのだ。

さて、伝統的に優れたモノづくりをする日本人の思考はどうか。それは端的には「form →essence」主導の流れだ。 “神は細部に宿る”を体現した伝統工芸品、あるいは茶道や華道、柔道、剣道、能、歌舞伎など「型」を究めて本質にたどりつく修業などはその典型である。日本人は古来、「outside-in」(外から内へ)の思考なのである。

しかし問題は昨今の日本のモノづくりがどうかだ。「essence→form/inside-out」であれ、「form→essence/outside-in」であれ、本来、どちらが良い悪いというものではない。本質をつかみ取るかぎりにおいては、どちらが主導でもよい。それで携帯端末機市場を例に取れば、日本メーカーはやはりformから入っている。しかし、そこからformを究めることで、essenceの次元に上がっていっているだろうか……。残念ながらformの次元に留まり、相対的なハード面での競争を繰り返すだけのように見える。つまり、「form→form」「outside-out」の思考に陥ってしまっているのだ。

◆「曖昧さ思考」と「明瞭さ思考」

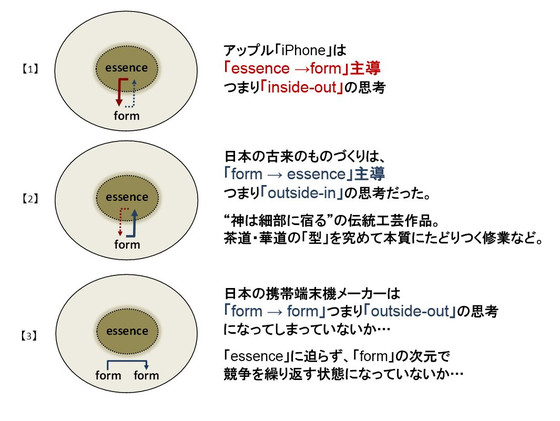

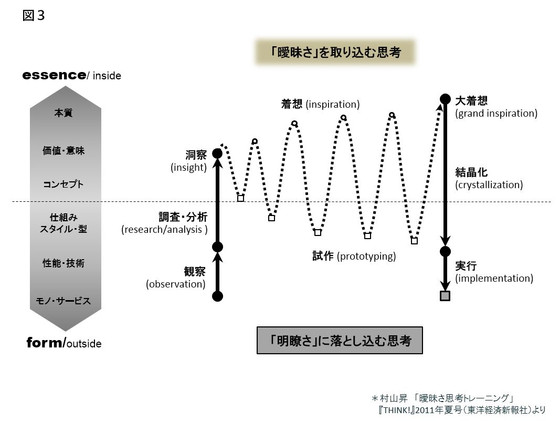

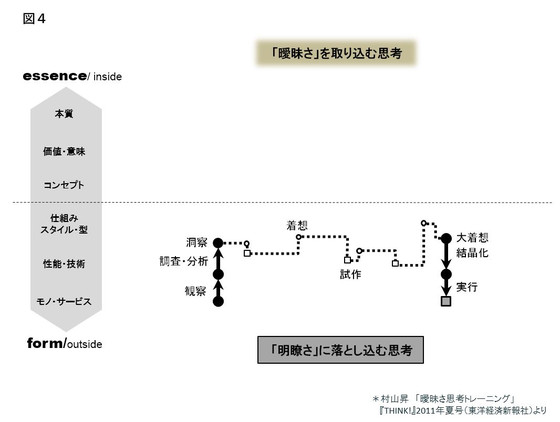

図3と図4はアップルと日本メーカーの思考の違いをさらに詳しく考察するために描いたものである。図に示したとおり、「essence」と「form」の間は、「本質→価値・意味→コンセプト→仕組み・スタイル・型→性能・技術→モノ・サービス」といったものが複雑なグラデーションを織りなしながら連続している。

私たちは「essence」を究めていこうとすればするほど、「曖昧さを取り込む思考」が必要になる。それは言ってみれば「ファジー(fuzzy)な思考」であり、抽象的に、輪郭を描かず、示唆化するように考えることである。そこでは、不確実性・曖昧さを受け入れ、ものごとをまるごと包み込んでとらえようとする全体論的な姿勢となる。また、主観的解釈で仮説を立てる、綜合的・拡散的である、問いに向かって非直線的に、というのもこの思考の特徴となる。ちなみにここで言う「曖昧さ思考」は、「曖昧な思考」とは異なる。前者は曖昧さをもって強く考えることであり、後者はどう考えをまとめてよいかわからず曖昧な状態に留まることである。

他方、私たちは「form」を究めようとすればするほど、「明瞭さに落とし込む思考」が必要となる。それは「ソリッド(solid)な思考」とも言うべきもので、具象的に、明示して、形式化するように考えることである。そこでは、不確実性・曖昧さを排除して、ものごとを細かに分解し調べて理解しようとする還元論的な姿勢となる。また、客観的説明を積み上げていく、分析的、収束的である、解決に向かって直線的に、というのがこの思考の特徴となる。

アップルは図3のように、抽象度という川をさかのぼっていく曖昧さ思考と、具象度という川を下っていく明瞭さ思考の2つの次元を大きく往復運動しながら事を進めている。そのようなダイナミックな思考過程から、デジタル機器・デジタルライフのあるべき姿や体験価値・体験世界を考え、コンセプトを起こし、「iTunes」によるビジネスモデルを創出し、「iPod」はじめ「iPhone」や「iPad」といったハードを生み出した。彼らのつくり出すものは断片的な製品やサービスのひとつひとつではなく、まさに「i-Something」ともいうべき“ホールプロダクト(whole product)”なのだ。

真に成功するイノベーションは、技術中心ではなく、人間中心である。人間中心であるとは、曖昧で不明瞭で、ときに揺らぎ、ときに執着するような人間の想いや欲求の核にあるものをとらえることを最重要事項とする。そして、「お客様、あなたの欲しかったものはこういったものではなかったですか?」といって形にして差し出すために技術を使う。

確かに、消費者から日々寄せられる具体的な声を分析し、商品開発に役立てることは欠かせない。しかしそれら客観的分析アプローチから可能になるのは、改良や改善であって、既存枠を打ち破るような商品の創出ではない。なぜなら消費者は目の前にある具体的な商品については雄弁に語るが、いまだ体験せぬ夢の商品に関しては語れないからだ。よく言われるのはこうだ。―――「消費者の声分析はクルマのバックミラーのようなものだ。後ろはよく見せてくれるが、決して前を照らして見せてくれるわけではない」。

だからこそ、消費者の声を超えて、つくり手こそが大胆に主観的な直観で仮説を立て、曖昧さの中へ深く入り込んでいかねばならない。そしてそれを形にして、しつこくお客様に差し出すことを繰り返さねばならない。アップルはそれをやっているのだ。

◆ものづくりが「form」次元で勝てる時代は終わった

他方、日本メーカー勢はそれに比べ、残念ながら図4のように思考の幅が縮こまった形になっているように思える。思考を曖昧さ次元に切り込むことなく、洞察がモノ寄りで留まっている。だから、出てくる製品や広告メッセージはどれもハード的な性能を謳うだけになってしまう。加えて、日本のメーカーにはアップルのようにホールプロダクト的な世界観がないために、ハードの性能で局所局所で戦うしか方策がないという状況もある。

昨今の一般消費財の開発・製造現場は、スピード化と生産効率化のプレッシャーが過酷である。システマチックに大量にモノづくりを行う大きな組織の製造業であればあるほど、アイデア出しから技術検討、コスト検討、意思決定などに関わる思考作業をできるだけ効率化させたいという誘惑にかられる。そのために洞察の過程は分業化され、計画立てられ、目標に向かって直線的になる。「次の製品は現行より何ミリ薄くできます」「他社より安く商品化できそうです」といった「form」の次元でモノづくりを考えるほうが、多くの関係者がわかりやすし、コンセンサスも得やすい。明瞭さ思考に留まることは、万人に明瞭であるがために、ある意味、組織を動かすにはラクなのである。

しかしそれと引き換えに、着想と試作の往復運動はどことなく機械的に硬直化してしまう。そこからは突拍子もなく独創的であるとか、パラダイムを変えるようなエポックメーキングなものが出づらくなる。「品質はいいけど、面白みがないね」と言われる日本の製品の多くはこの回路の中にはまっている。

アップルが大組織にもかかわらずその硬直化を免れているのは、スティーブ・ジョブズ氏のいい意味での変人ぶりと、コンセンサスを得ることの困難を恐れず、曖昧さ次元を漂う思考を楽しもうとする組織文化があるからだ。そしてまた、ジョブズ氏の無理難題な夢想に技術が試作で応えようとする強靭さもある。

市場や店頭には、日々さまざまに具体的な商品が現れてくる。また、新聞や雑誌、業界紙などにもそれらの情報が溢れる。しかし、すでに誰かが形にしたものに振り回され、他社の成功物語に浮足立つより、私たちにはやるべきもっと大事なことがある。それは一生活者に立ち返って、自分のなかに曖昧とある想いや願望、意味や価値の芯が何であるかに考えを巡らせることだ。「form」の次元に拘泥せず、「essence」の次元に上がっていくこと―――これが日本のものづくりに課せられた問題である。そしてそれは突き詰めれば、1人1人の働き手が「曖昧に考える力」を養い、個として局面を突破できる独自で強いアイデアを出せるようになるかという教育、あるいは組織文化の問題となる。

◆思考ツールの簡便さが思考力を弱めている

「form」次元に思考が留まっているのは、何も携帯端末機メーカーだけの話ではない。広く私たち1人1人のビジネスパーソンの思考もそうなってしまっているきらいがある。明瞭に物事をとらえ、整理し、説得するためにロジカルシンキングやフレームワーク思考の習得が花盛りである。確かにこれらは有益なスキルではある。

しかし私が企業の研修現場で、そして大学院のMBA(経営学修士)課程で少なからず目にするのは、それらが簡便なツールと化し、もはやその型や枠に物事を流し込むことで何かを考えた気になったり、その行為自体が目的になったりしている風景だ。まさにこれは思考の型や枠といった「form」に留まっている姿である。

私たちは物事を「的確に合理的に考えるため」にロジカルシンキングやフレームワーク思考を取り入れている。しかし、実際は「ラクで能率的に考えるため」にすり替わっていることが多い。評論家の小林秀雄はその点をこう喝破する―――

「能率的に考える事が、合理的に考える事だと思い違いをしているように思われるからだ。当人は考えている積りだが、実は考える手間を省いている。(中略)考えれば考えるほどわからなくなるというのも、物を合理的に究めようとする人には、極めて正常な事である。だが、これは能率的に考えている人には異常な事だろう」(『人生の鍛錬』新潮社より)。

考える手間を省くことを習慣化すると、頭はやがて形式化され単純化された情報しか処理できなくなる。昨今の若年層社員についてしばしば指摘される個別具体的に記述された文章しか読めない、マニュアル化されないと行動ができないといった傾向はこのことと無関係ではない。

「その話は抽象的だ」というのは、多くの場合、ネガティブな意味に使われる。しかし、本質を含んだ深く広いことは、抽象的ににじみやぼかしを含んでしか表せないことがある。例えば、パスカルの放った「人間は考える葦である」という言葉はとても抽象的である。これを私たちは「抽象的すぎる」と批評できるだろうか。それを抽象的だという人は、実は、その本人に抽象的な表現を読解する力が欠けているからということもある。

時代をあげた「わかりやすさ信仰」「論理思考信仰」「即効・能率信仰」によって、私たちはとても大事なものを捨て去っている。いったいぜんたい、アップルのジョブズ氏がマシンガンのように夢想的アイデアを発するとき、周辺に「わかりやすく」と気づかっているだろうか、ツリー図にして系統立てて考えているだろうか、“MECE”(モレなく、ダブりなく)で語らなきゃいけないなど意識しているだろうか。それは結果的に「誰かが後付け」でやっているのだろうが、最初の枠を打ち破るところのアイデアは、とても無秩序で理不尽で破天荒でつじつまの合わない、むしろ穴だらけ、甘さだらけの、抽象的で多くが理解に苦しむアイデアであったに違いない。しかし、このブレイクスルーを個々の人間がやれるところに、そして組織もそれを奨励するところにいまだ米国の強さはあるのだ。

日本人は手先の器用さ・繊細さを長所とし、モノから思考し、他から型を取り込んで我が物としてしまうことに秀でた民族である。しかし時代は、モノや型といった「form」次元のみでビジネスを制することがますます難しくなってきている。抽象的な「essence」の次元に思考を巡らせ、曖昧さを許容し、むしろ曖昧さを味方につけなければ、真に強い独自の商品は生み出せなくなっている。曖昧さ思考は、明瞭さ思考に比べ直接的・即効的ではないが、“根本的”である。

能面から無限の表情を読み取り、碗のひび割れからも茶の幽玄の世界を観る。ひとつの所作のなかに道の奥義を込める。日本人が古来持つ「form」を究めて「essence」をつかむ能力をいまこそ再生すべき時がきている。そうすることで私たちはアップルやグーグルとは異なった、そしてまた安さで勝負をかけてくる新興諸国とは異なった形で世界とやりあっていける。

【補足】

本稿でいう「明瞭さ思考・曖昧さ思考」はその後、

コンセプトを発展させて、「キレの思考・コクの思考」とし、同名タイトルで単行本化しました。

→『キレの思考・コクの思考』(東洋経済新報社)