読書の3種類 ~啓発・獲得・娯楽

2.2.3

読書という名の深呼吸をしよう。

おおきくすえば、おおきくはける。

ふかくはけば、ふかくすえる。

人の思考は、みずからが読んできたものに相応して、

大きくもあり小さくもある、深くもあり浅くもある。

だから、深い次元の本を求め、深く汲み取ろうと努力を続けていくと、

自分が読み・書くものもじょじょに深さを得ていく。

また、大きな内容を読み・書こうという意欲をもてばもつほど、

大きな本と出会えるようになる。

(どんな本が真に大きな本なのかが見えてくるようになる)

本(=著書)とは不思議なものだ。

本は、その書き手の知識体系や観念世界、情念空間をまとめたものである。

読み手にとっては、自分の外側にある1つのパッケージ物なのであるが、

それがひとたび読書という行為を通じて、自分の内面に咀嚼されるや、

自分の新たな一部となって、自分の知識体系・観念世界・情念空間をつくりかえる。

これが本の啓発作用というものだ。

その意味では、読書は飲食と同じである。

良い食事は、良い身体をつくり、動くエネルギーとなる。

良い読書は、良い精神をつくり、意志エネルギーとなる。

本は、自分の外側にある一つの縁であり、

それを摂取することによって自分の内側を薫らせるものだ。

◆「啓発の読書」

私は、読書の役割を主に次の3つで考える。

〈1〉啓発の読書

〈2〉獲得の読書

〈3〉娯楽の読書

1番めは冒頭触れたとおりだ。啓発とは「開き・起こす」ということである。

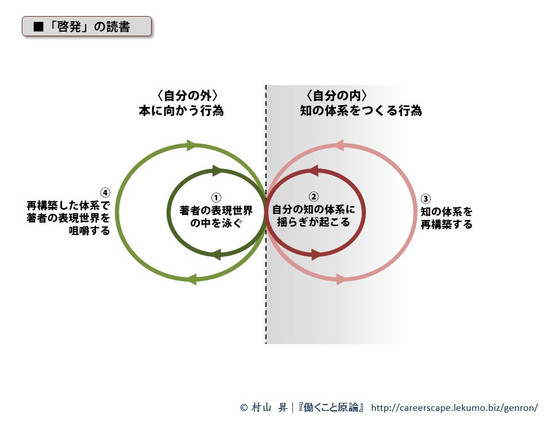

「啓発の読書」の開き・起こすメカニズムは図に示すとこんな感じだろうか。

私たちは、まず本を開いて文章を読んでいく。

最初は〈1〉「著者の表現世界の中を泳ぐ」わけだ。

そうするうち、著者の伝えてくる内容が、自分にまったく新しかったり、

既存の考え方と異なったりして、〈2〉「自分の中の知の体系に揺らぎが起こる」。

揺らぎを覚えた自分は、それを排除するか、それを取り込んで、

〈3〉「新しい知の体系を再構築しようとする」。そして、

〈4〉「その再構築した体系であらためて著者の書いていることを咀嚼しようと試みる」。

図に表れているとおり、啓発の読書によって2つの円が大きくなる。

1つは、〈2〉→〈3〉で、自分の中の知の体系が再構築され大きくなる。

これは言わば、自分の内側につくられる「知を受け取る器」が大きくなったことである。

それに伴って、〈1〉→〈4〉で、その本を咀嚼できる力が増す。

最初、読んだときは〈1〉の力でしか読めなかったものが、

自分の中の知を受け取る器が大きくなることで、〈4〉の力で読めるようになったのだ。

このように、啓発の読書の場合、

本が自分を大きくしてくれ、大きくなった自分が、

その本をより大きく読めるようになるという相互の「拡大ループ」ができあがる。

したがって、いくら良書・偉大な本を読んだとしても、

「なんだ、この程度か」と思う人と、

「やっぱりすごいな、この本は!」と思う人と、差が出る。

本というのは、自分が内面に持っている器次第で、大きくもなり小さくもなる。

分厚くもなり薄っぺらにもなる。財(たから)にもなれば、紙ゴミにもなる。

◆「獲得の読書」「娯楽の読書」

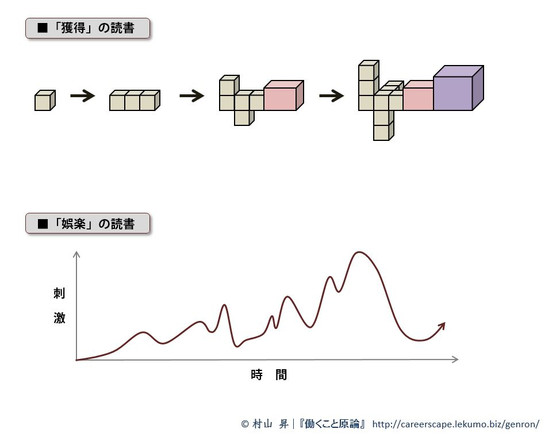

次に、2番めの「獲得の読書」について。

獲得の読書とは、情報獲得、知識獲得、技術獲得のための読書をいう。

たとえば、

市場調査のためにさまざまな白書や購買データを読む。

新しい業務の知識を得るために、その分野の専門書を読む。

資格試験のために、技術の解説書や習得マニュアルを読む。

これらの読書は、図に示したように、

情報・知識・技術といった固まり・断片を1つ1つ集めて積んでいくものである。

その集積は、ヨコに広がったり、タテに重なったり、奥に伸びていく。

この集積ボリュームが複雑で大きい人を、博識とか達者と呼ぶ(「オタク」な人もそう)。

最後、3番めの「娯楽の読書」について。

娯楽の読書は、自分を啓発しようとか、何か知識・技術を得ようとか、そういう

目的はなく、ただ、楽しみのために読む行為をいう。

極端に言ってしまうと、読了後に何かが残らなくてもいい、

その経過時間が心地よければいいというものだ。

娯楽とは、英語では「pastime」と書く。

まさに「時間を経過させる=ヒマつぶし」。

この場合の読書の様子は、図のとおり、刺激の上下を楽しむだけだ。

たとえば、サスペンス小説を読むとき、

ハラハラがあり、ドキドキがあり、最後にクライマックスを迎えて終わる。

私は読書をこのように3種類に分けるが、

すべての読書がきっちりこのいずれかに収まるとはいえない。

たいていは3つの混合である。

娯楽として小説を読んだとしても、その小説から啓発を受けて自分の知の体系

が広がることもあるだろうし、何かの知識が増えることもあるからだ。

◆個と社会に必要な「啓発の読書」力

さて、もっとも有意義であるが、もっとも力を使うのは、言うまでもなく「啓発の読書」だ。

個人においても、社会全体においても、この読書に向かう意欲が弱まっていることを感じるのは

私だけではないと思う。

社会や時代をつくるものは、経済や文化、教育、政治、宗教などいろいろある。

しかし、その根本は、個々人に宿る「エートス」ともいうべき、気風・精神性にある。

活き活きとした健全なエートスは「啓発の読書」なしには醸成されない。

個々人が古今東西の書物と一人向き合い、自分の内側を開き・起こさないかぎり、

経済、文化、教育、政治、宗教からの施策などは、うわすべりするだけで、

じゅうぶんな効果は出ない。

日本人はたいていが「読み・書き・そろばん」はできる。

しかし、読むことを通して、自分を耕し、強くすることをどれだけしているだろう。

パソコンやスマートフォンの普及で、仕事場でも電車の中でも、

「読む量」は減っていないという分析がある。

確かに「獲得の読書」「娯楽の読書」は、むしろ盛んになっている。

たが、「啓発の読書」は敬遠され、多くの人はそこから逃げたがっている。

良書を一冊手に取って、著者の表現した世界を鑑(かがみ)にして自分の世界を

豊かに掘り起こすという負荷作業がどこか面倒なのだろう。

世の中には、負荷なしに享受できる心地よいだけのモノ・サービス・コンテンツは溢れている。

しかし、負荷を嫌ってばかりいたら、いつ負荷に立ち向かうというのか

そうするうち、現実生活の悩みや苦しみ、不遇や事故などの負荷に遭遇して、

「もう生きるのがいやだ」ということになるのだろう。

私はいま、この歳になって、石川啄木の『一握の砂』を読み返している。

あれだけの才能に恵まれながら、けっして報われることのなかった26年の生涯。

啄木の自身に懊悩し、時代を先駆け、運命に抗おうとし抗いきれない吐露を

彼の文字の中から汲み取れば汲み取るほど、私は力を得る。

『一握の砂』は物としては、500円前後で買える薄い文庫本である。

しかし、ここからは、ほぼ無尽蔵のものが耕せる。

読書とはなんと手軽で安上がりな、しかし偉大な心の鍛錬機会だろうか。

個と社会にとっていつのときにも大事なもの───それは「啓発の読書」力。