坂を上る2つの力~「ガマン・プッシュ」と「ドリーム・プル」

1.3.5

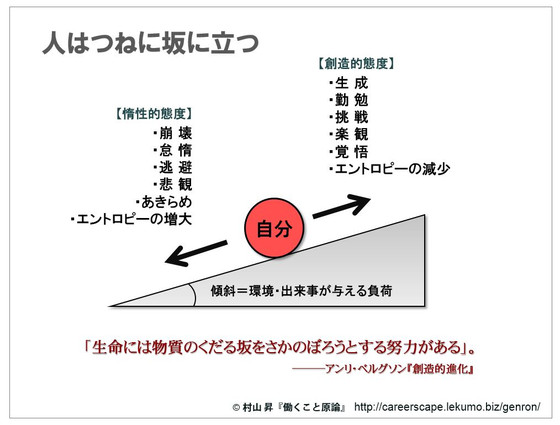

◆人はつねに坂に立つ

フランスの哲学者、アンリ・ベルグソンは『創造的進化』のなかで次のように書いた。

「生命には物質のくだる坂をさかのぼろうとする努力がある」。

私はこの言葉に接して以来、人は常に坂に立っており、その傾斜を上ることがすなわち「生きること・働くこと」だと考えるようになった。

たとえば丸い石ころを傾斜面に置いたとき、それはただ傾斜をすべり落ちるだけである。なぜなら、石ころはエントロピーの増大する方へ、すなわち、高い緊張状態から低い緊張状態へと移行するほかに術をもたない惰性体だからだ。しかし生命は、そのエントロピーの傾斜に逆らうように、みずからを生成し、みずからが見出した意味や価値に向かって創造する努力を発する。(物質にも自己組織化作用があり、形成を行うという論議はここではとりあえず考えない。本稿の以降の議論にもつながってくるが、この「坂を上る」というのは、「物質的な形成」ということ以上に、「意味や価値に向かっての成就」を含ませている)

その「人はつねに坂に立つ」ことを図にしたのがこれである。

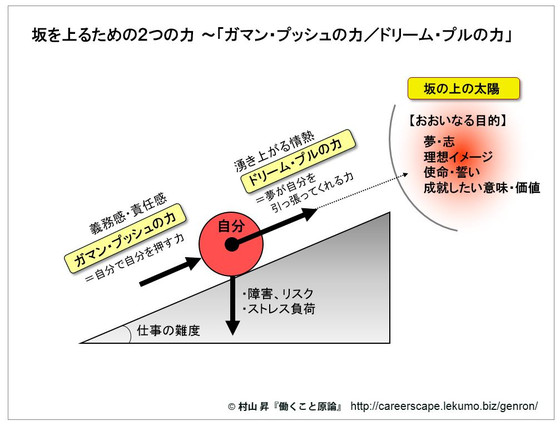

◆坂を上っていくための2つの力

さて、職業人としての私たちは何かしらの職業をもち、日々、仕事をやっている。もちろん仕事をやるというのは創造的な作業であり、坂を上っていく努力である。そこでもう1つ、図を示そう。

あなたが行う仕事の難度は図でいう三角形の傾斜角度である。難しい仕事であればあるほど角度は大きくなり、傾斜途中に立っている自分にかかる下向きの力は大きくなる。この下向きの力とは、その仕事の達成のために起きてくる障害やリスク、プレッシャーやストレスである。

こうした下向きの力、いわば「負の力」に対抗するために、私たちは「正の力」を出して踏ん張り、創造的態度をとろうとする。正の力には、「プッシュ型」と「プル型」と2つの種類がある。

1つは、その仕事をやらなくてはならないという義務感、責任感から生まれる力である。これは傾斜から落ちないように我慢や辛抱をし、自分で自分を押す力となる。これを「ガマン・プッシュの力」と名付けよう。

もう1つは、自分が描き出したイメージを成就させようとする力で、内面からふつふつと湧き起こるものだ。これはいわば夢や志といった目的イメージが自分を引っ張り上げてくれる力で、ここでは「ドリーム・プルの力」と名付ける。

◆「プルの力」を湧かせ坂を上る──そのときすでに幸福を得ている

もし、あなたに夢や志などの目的イメージがなければ、長いキャリア人生を送っていくのは消耗戦を覚悟しなくてはならない。なぜなら、「ガマン・プッシュの力」のみで坂道を上がって行かなくてはならないからだ。自分にかかる負の力は、年次が上がるにつれ、職責が重くなったり、扶養家族が増えたりして、大きくなっていく。しかしその一方、自分の体力や知力は、あるときをピークに衰えていく。夢や希望の力は湧いてこない。傾斜から転げ落ちないよう、いつまで耐えられるか、不安はつきない。悪くすれば、「プッシュの力」を絞り尽くしたとき、メンタルを病むことも起こりえる。無情なことに、義務感や責任感が強い真面目な人ほど、いったんメンタルを壊すと治癒に時間がかかる。

ところが、自分のなかで生き生きとした目的、成就したい理想のイメージを抱くことができれば、そこから情熱というもう1つの力、すなわち「ドリーム・プルの力」を得ることができる。プルの力は、内面から発露として湧いてくるエネルギーであり、無尽蔵である。年齢にも関係がない。

成果主義が厳しいとか、数値目標の達成プレッシャーがきついとか、昨今の職場は確かに人を疲れさせる仕組みで覆われている。しかし、そんななかにあっても仕事を楽しんでいる人はたくさんいる。彼らは異口同音に、「やりがいがあったから」とか、「自分の決めた道だから」という内容の言葉を発する。これは「プルの力」を自然と湧き起こし、目的イメージからぐっと引っ張られたという状態だ。「プッシュの力」は傾斜から落ちないように「自分を留める」のがせいぜいの役割だが、「プルの力」は、傾斜をぐいぐい上っていくのみならず、「自分らしくある」「自分を拓く」ための燃料になる。

哲学者のアランは『幸福論』のなかで、

「幸福だから笑うわけではない。むしろ、笑うから幸福なのだと言いたい」

と書いた。アランは一貫して、幸福というものは、“幸福である”という静的に漫然とした状態では存在せず、意欲し、創造し、誓うことによってのみ起こり、存続しうるものであると訴える(私はアランの考えを「行動主義的幸福観」と呼びたい)。この一文も、「笑う」という意欲と動作を起こすことが、幸福そのものなのだという論である。

だから、「働くことの幸福」を得るには、“坂の上にある太陽”を見つけることだと私は言いたい。それを描き持つことができれば、すでに自分のなかには「プルの力」が生まれ、すでに坂を上りはじめている。その状態こそがまさに「働くことの幸福」を得ている自分なのだ。

◇ ◇ ◇ ◇ ◇

=人事・人財育成観点からの補足議論=

【補足1】

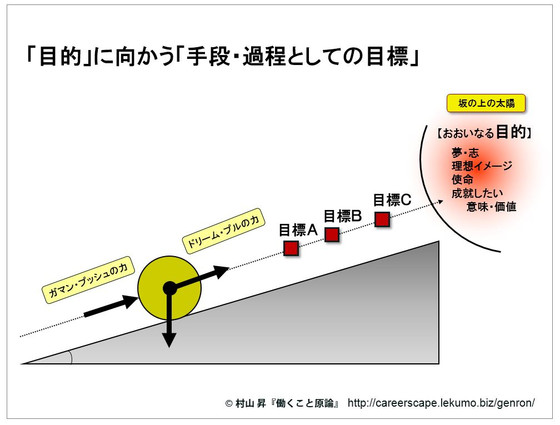

「目的」を遂げるための手段・過程として「目標」がある

目的も目標も志向する先を表わす言葉だが、語意に違いがある。目標とは単に「目指すべき状態(定量的・定性的に表される)・目指すべきしるし(具体物・具体像)」をいう。そして、そこに「意味(~のためにそれをする)」が付加されて目的となる。それを簡単に表せば次のようになる。

目的=目標+意味

プロ野球選手でいえば、「今年は打率3割を目指します」、「10勝以上をあげたい」、「伝説の〇〇さんのような選手になりたい」───これが目標である。目的というのは、その目標をクリアすることによって、「野球とともにある人生を送るため」「自己の能力を証明するため」「観ている人に感動を与えるため」といったことになるだろう。

そうとらえると、目的のもとに目標があるという関係がみえてくる。すると目標は目的に向かう手段・過程であることもみえてくる。

たとえば、国内の大会で優勝した体操選手がヒーローインタビューで「いえ、これは一つの通過点ですから」と答えた。彼にとっては、国内で1位になることは単に目標Aであって、その次に世界選手権で1位になる目標Bがある。さらにはオリンピックで金メダルを取るという目標Cまで胸のなかにある。そして、目標AもBもCも、すべては「強く美しい演技を通して自分もハッピーになりたい、人もハッピーにさせたい。それが競技者としての自分の存在意義である」という人生のおおいなる目的につながっている。それを図化すると次のようになる。

【補足2】

「目標による管理制度」はうまく機能しているか

目的は意味を含んだものである。目的は実現したい価値と置き換えてもいいだろう。人は、自分の行動に目的を持ち、意味や価値を体現する理想像を思い描くことができれば、すすんで目標を立て、成果を出したがる状態に変わるものだ。本文で述べた坂の例で言えば、それがたとえ厳しい傾斜であっても、登山家やロッククライマーのようにむしろそれを楽しんで上ろうとする。

したがって、個が真に自律的・主体的に働くために必要なものは目的である。目標が不要ということではない。目標は目的のもとに設定されこそ有効にはたらく。

昨今の職場では「目標による管理制度」が広がっている。しかし、ノルマ的な数値目標を課し、報酬制度と連動させることばかりに目がいっていて、目的の創造はおざなりになっているのがほとんどではないか。目標にだけ向かわせる働かせ方には、すでに限界がみえている。職場では「目標疲れ」さえ起きている。成果主義の悪い側面だけが噴出している。

個々の能力開発目標にしても、単に業務処理の要請からくるスキルを部品的に1つ1つ習得させていく機械論(人材はスキルを寄せ集めてできる機械であるととらえる)的なやり方が一般的である。ここでも目的は不在である。実現したい意味・価値のために、全人的に仕事に没入するとき、人は強く豊かに統合的な成長を遂げる。

目的の創出は意味・価値を問う作業になる。この意味や価値を考え、描くことが、個人においても組織においても、大きなチャレンジになる。

個人において働く目的を考えるとは、「5年後の自分はどうなっていたいか」などの質問に代表されるような矮小なものではない。研修でこのような問いを盛り込むことが多いようだが、無難に“置きにいく”答えしか出てこない。「職能3等級をクリアしてプロジェクトマネジャーについていたい」「〇〇の分野でトップ10の成果を出せる研究者になっていたい」などの回答が悪いわけではないが、いっこうに思いが意味や価値の次元にもぐっていないし、結局のところ、組織のなかの一サラリーパーソンとしてどう振る舞うかの枠におさまっている。

私はみずから行う研修のなかでは、個々が一職業人・一人間として何の価値に献身できるのか、何の意味に魂を生き生きとさせることができるのかを内省・対話させる。価値観は多様であり、プログラムの進行には難しさもあるが、こういう正解のない哲学的な問いに真正面から取り組んでいく場こそマインドを醸成する研修にふさわしいと思っている。

また、会社が組織としてどんな目的を掲げるかも大きな問題である。昨今の職場には、「数値目標は溢れるが、目的がない」。会社の目的として、社是・社訓、企業理念やコーポレート・バリューのようなものがある。ただ、社是社訓は古色蒼然とした単なるお題目になっているところもあるし、理念やバリューはあくまで行動規範を示すに留まり、働く者に生き生きとした志向性・未来像を想い描かせるものにはなってはいない。

経営者のなかには、「業界シェアNo.1をとる」「売上げ●●億円企業になる」といった旗を揚げるところもある。こうした数値的な到達点は本稿で繰り返し述べているように目標であって、目的ではない。なぜシェアや売上額をそこまで伸ばすのか、そのことが社会や働く個人にどんな意味や価値をもってつながっているのか、それを肉声で語らないかぎり目的にはならない。それが経営者の覇権欲・野心を満たすためであれば、従業員は部品化してしまう。部品化し目的を持たない従業員は、与えられた業務目標をこなし、それに見合った金銭的報酬をもらえばいいと考えるだけの殺伐とした意識になる。そうした会社では、ヒトの定着が悪く、取っ替え引っ替え労働力を集めてこなくてはならない。

組織が目的を考えるとは、会社や事業の「存在意義」を経営者、管理職、従業員がともに考え創出することだ。「この世にあってもいい事業なのか、なくてもいい事業なのか」、「なくてはならない会社なのか、ないほうがいい会社なのか」───こういった観点の対話がいったいどれくらいの組織で行われているか。

私はそういった意味で、組織のなかに「CPO」(チーフ・パーパス・オフィサー)なる最高責任者がいてもよいのではと思っている。ここの「P」は「purpose(目的・意義)」のほか、「philosophy(哲学)」の頭文字でもある。CPOの役割は、その組織にとって、そこで働く社員にとって、「この事業を世に行う意味は何か」「会社の存在意義は何か」「実現したい理念は何か」「働きがいとは何か」「経営と働く個人が共有できるビジョンはどんなものか」などについての論議や対話を起こすことだ。つまり「坂の上の太陽は何か」を問い、つくり出していく先導者である。

理想的には、経営者、管理職、従業員の一人一人が「P」を考え、「会社組織のP」と「各人のP」を重ね合わせていく作業ができることである。しかし実際のところ、経営者は会社という組織を存続させるための利益追求に忙しい。中間管理職においては、一職業人としての働く目的を(「生計を立てるため」という以外)明快に語れる人は少数派であり、彼らもまた「ガマン・プッシュの力」で坂道を耐えているという状況にある。ましていわんや、一般社員の多くは日々の雑多な仕事をモグラたたき状態でこなしている。だれしも「P」をしっかりと肚で考える暇(いとま)も術(すべ)も持っていないのである。

組織にとっても、働く個人にとっても、目的はその在り方を決める。目的をあやふやにしたまま、あやふやな在り方で、この世に存続することはできるかもしれない。ただ、それをあなたは「美しい」と思うかどうかだ(「正しい」かどうかの問題ではない)。坂の上にどんな太陽を昇らせるのか───恒常的に考えたい大切なテーマである。