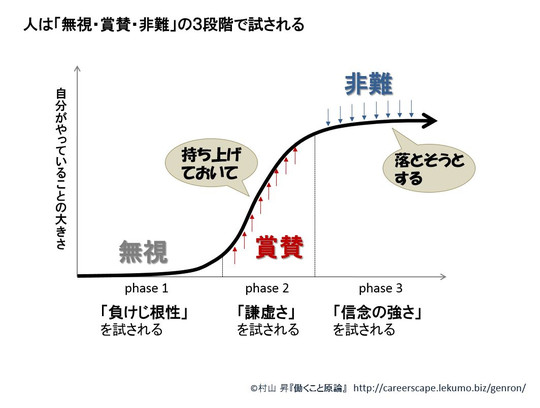

人は「無視・賞賛・非難」の3段階で試される

5.1.5

「毀誉褒貶」(きよほうへん)という言葉がある。「ほめたり、けなしたりすること」の意味だ。私がかつて勤めたメディアの世界はまさに毀誉褒貶の世界である。

メディアは常に自分たちの関心を集める事件やキャラクターを欲している。政治家にしろ、芸能人、文化人、スポーツ選手にしろ、ヒーローやスター、アイドル、ヒール(悪役)を何かしら生み続け、そして同時に、消費し続ける。メディアが煽(あお)るから大衆心理が騒ぐのか、大衆心理が煽るからメディアが騒ぐのか。たぶんその両輪だが、いずれにせよ時代から毀誉褒貶はなくならない。

一般人である私たち一人一人も、長い人生途上にあって、メディアに騒がれるかどうかは別にして、ときに周囲からちやほやされ、実力以上に持ち上げられるときがある。また同時に、少し頭角を現すや否や、周囲の嫉妬などによってつぶされそうになるときがある。

そんなとき、私たちが留意しておきたい大事なことをプロ野球選手・監督して活躍された野村克也さんは、こう表現している。

「人間は、“無視・賞賛・非難”という段階で試されている」。

(『野村の流儀』より)

◆段階1:「無視」によって試される

誰しも無視されることは辛いものだ。自分なりに一生懸命やっても、誰も振り向いてくれない、誰も関心を持ってくれない、話題にも上らない、評価もされない。組織の中の一歯車として働いていると、こうした感覚をよく覚える。

またプライベート生活でも、個人でブログやツイッターを開設し、自分の意見や作品をネット発信して叫ぶのだけれど、まったく反応が来ない。あるいは、就職活動中の学生が、志望企業にエントリーをしてもしても、応募は空を切るばかりで、自分という存在が何十回も否定される。これらはすべて、「無視」という試練にさらされている状況だ。

「無視」という名の試練は本人の何を試しているかといえば、それは「負けじ根性」だ。

偉大すぎる芸術家などは、その作品があまりに万人の理解を超えているので、ときに本人の生きている間には誰もが評価できない場合が起こりえるが、一般人の場合であれば、たいてい自分の身の周りには目利きの人が多少いるものだ。

だから、もし「無視」によって、自分にやる気が起こらないという状況にあれば、そのときの答えは、負けじ根性を出して「人を振り向かせてやる!」という奮起である。その心持ちをしぶとく持ってやっていれば、ひょんなところから理解者、評価者は現れてくるものである。

◆段階2:「賞賛」によって試される

いまはネットでの情報発信、情報交換が発達している時代なので、仕事の世界でも、趣味の世界でも、「シンデレラボーイ/ガール」があちこちに誕生する。

ネットの口コミで話題になったラーメン屋が一躍「時の店」になることは珍しくないし、『You Tube』でネタ芸を披露した人(ペット動物さえも)が、1週間後にはテレビに出演し、人生のコースが大きく変わることはよくある話である。人生のいろいろな場面で、こうした「賞賛」という名の“持ち上げ”が起こる。

「賞賛」は、受けないよりは受けたほうがいいに決まっているが、これもひとつの試練である。「賞賛」によって、人は「謙虚さ」を試される。

芸能人ではよく目にすることだが、賞賛によってテング(天狗)になってしまい、その後人生を持ち崩してしまう人がいる。賞賛は、わがままを引き出し、高慢さを増長させるはたらきがあるからだ。

このことを古くから仏法では「八風におかされるな」と教えてきた。「八風」とは、仏道修行を妨げる8つの要素で、「利・誉・称・楽・衰・毀・譏・苦」を言う。このうち前半4つは「四順(しじゅん)」と呼ばれ、

利い(うるおい):目先の利益

誉れ(ほまれ):名誉をうける

称え(たたえ):称賛される

楽しみ(たのしみ):様々な楽しみ

で、どちらかというとポジティブな要素である。まさに称賛という試しは、この四順の中にある。ちなみに後半の4つは「四違(しい)」と呼ばれ、

衰え(おとろえ):肉体的な衰え、金銭・物の損失

毀れ(やぶれ):不名誉を受ける

譏り(そしり):中傷される

苦しみ(くるしみ):様々な苦しみ

といったネガティブな要素になる。これらは次の試しの段階にかかってくる。

◆段階3:「非難」によって試される

野村さんが3番目にあげる試練は「非難」である。その人のやっていることが大きくなればなるほど、妬む人間が増えたり、脅威を感じる人間が増えたりして、いろいろなところから非難や中傷、批判、謀略が降りかかってくる。野村さんは

「賞賛されている間はプロじゃない。

周りから非難ごうごう浴びるようになってこそプロだ」 と言う。

自分を落としにかかる力を撥ね除けて、しぶとく高さを維持できるか、ここが一流になれるか否かの重大な分岐点となる。この分岐点は、いわば篩(ふるい)と言ってもいいものである。この篩は、その人の技量や才覚について一流か否かの選別を行うのではなく、その人が抱く信念の強さについての選別を行う。結局、自分のやっていることに「覚悟」のある人が、非難に負けない人である。

芸術家として思想家として政治家として、生涯、数多くの非難中傷を受けたゲーテは書く(『ゲーテ格言集』高橋健二訳より)―――

「批評に対して自分を防衛することはできない。

これを物ともせずに行動すべきである。

そうすれば、次第に批評も気にならなくなる」。

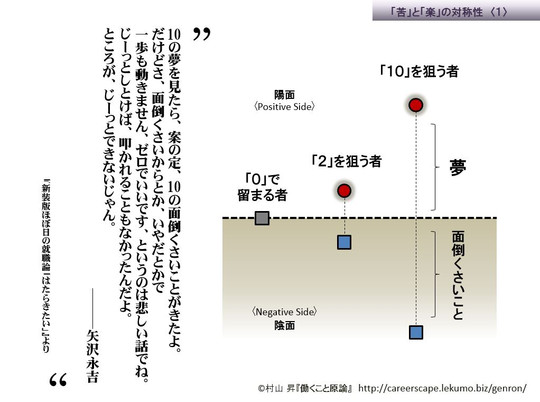

以上、「無視・賞賛・非難」という3つの段階で試されることを図にしてみた。

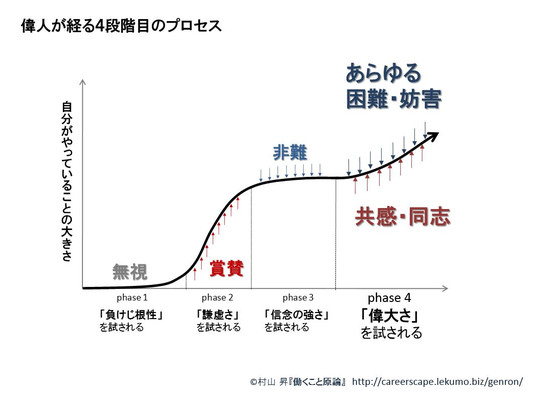

◆毀誉褒貶を乗り越えて

さて、さらに発展して考えると、歴史上の偉人たちはもうひとつ4段階目のプロセスを経ているように思える。つまり、下図に示したように、さらなる困難や妨害といった強力な下向きの力を受けながらも、しかし、同時に、それを凌駕する上向きの力を得ながら高みに上がっていく、それが偉大な人の生きざまであろう。

このとき受ける上向きの力は、2段階目のときの「持ち上げ」とはまったく異なり、これは共鳴や同志という名の堅固なエネルギーの力である。偉大な仕事には、必ずそれを支える偉大な共鳴者や同志の力があったはずである。

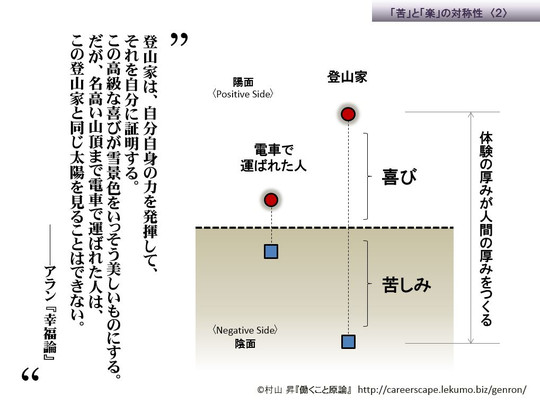

私は4段階目にあって大きなことを成し遂げようとする人の姿を、広野に一本立つ大樹のイメージでとらえる。

その大樹は、高く立っているがゆえに、かつ、枝葉を大きく広げているがゆえに風の抵抗をいっそう強く受ける。しかしその大樹は、人びとの目印となり、勇気づけとなり、暑い夏の日には広い木陰を与え、冷たい冬の雨の日には雨をしのぐ場所を与えてくれる。そしていつごろからか、そこにつながる蹊(こみち)もできる。春や秋には、樹の下で唄や踊りもはじまる。

もはや、その大樹にとって、世間の毀誉褒貶はどうでもいいことになる。