なめてかかって真剣にやる

5.6.3

ずいぶん前のことになるが、米メジャーリーグに行ったある日本人選手が「なめてかかって真剣にやる」といった内容のことをコメントしていたと記憶する。「なめてかかる」とだけ言ってしまうと、何を高慢な、となってしまいそうだが、その後の「真剣にやる」というところが彼らしくて利いている。

「なめてかかる」というのは決して悪くない。いやむしろ、それくらいのメンタリティーがなければ大きなことには挑戦できない。

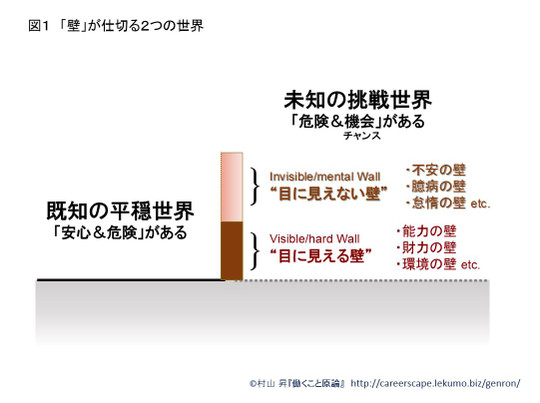

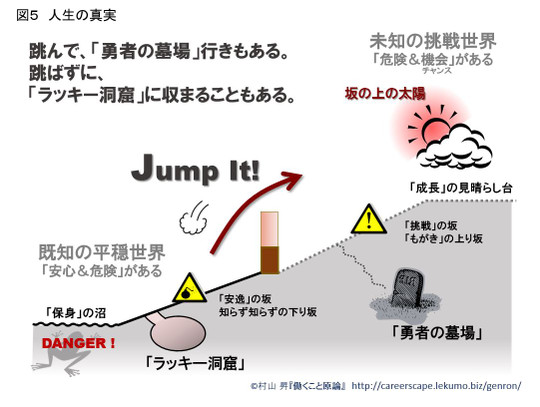

私たちの眼前には、つねに無限大の可能性の世界が広がっている。しかし、その世界は壁に覆われていて、どれくらい広いのかよく見えない。壁の向こうは未知であり、そこを越えて行くには勇気がいり、危険が伴う。一方、壁のこちら側は、自分が住んでいる世界で、勝手がじゅうぶんに分かっており、平穏である。無茶をしなければ、安心感をもって暮らし続けられると思える。そんなことを表したのが〈図1〉である。

「既知の平穏世界」と「未知の挑戦世界」の間には壁がある。これは挑戦を阻む壁である。わかりやすく言えば、「~だからできない」「~のために難しい」「~なのでやめておこう」といった壁だ。壁は2つの構造になっていて、目に見える壁と目に見えない壁とに分けられる。

目に見える壁は、能力の壁、財力の壁、環境の壁などである。目に見えない壁は、不安の壁、臆病の壁、怠惰の壁などをいう。前者は物理的な壁、後者は精神的な壁だ。

何かに挑戦しようとしたとき、能力のレベルが足りていない、資金がない、地方に住んでいる、などといった物理的な理由でできない状況はしばしば起こる。しかし、歴史上の偉人をはじめ、身の回りの大成した人の生き方を見ればわかるとおり、彼らのほとんどはそうした物理的困難が最終的な障害物にはなっていない。事を成すにあたって、越えるべきもっとも高い壁は、実はみずからが自分の内につくってしまう精神的な壁なのだ。

私たちは誰しも、もっと何か可能性を開きたい、開かねばとは常々思っている。しかし、壁の前に来て、壁を見上げ、躊躇し、“壁前逃亡”してしまうことが多い。そんなとき、有効な手立てのひとつは、「こんなことたいしたことないさ」と自己暗示にかけることだ。やろうとする挑戦に対し、「なめてかかる」ことで精神的な壁はぐんと下がる。

どんな挑戦も、最初、ゼロをイチにするところの勇気と行動が必要である。そのイチにする壁越えのひと跳びが、「なめてかかる」心持ちで実現するのなら、その「なめかかり」は、実は歓迎すべき高慢さなのだ。

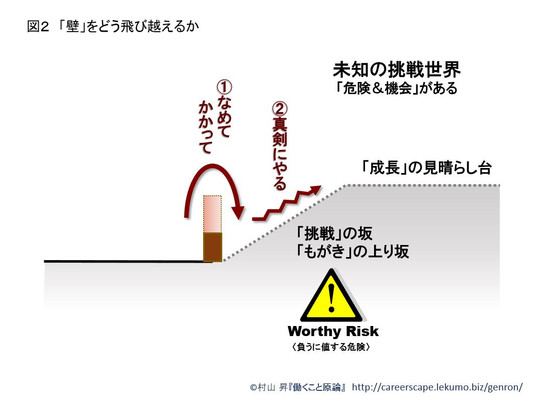

で、本当の勝負はそこから始まる。〈図2〉に示したとおり、飛び越えた壁の後ろは上り坂になっている(たぶん悪路、道なき道)。

この坂で、「なめてかかった」天狗鼻はへし折られる。たぶん晴れて大リーガー選手になった彼も、自分の小生意気だった考え方を改めているに違いない。怪我やスランプを経験して、相当に試されているはずだ。だがその分、彼は真剣さに磨かれたいい顔つきになった。その坂では、いろいろと真剣にもがかねば転げ落ちてしまう。その坂はリスク(危険)に満ちているが、それは負うに値するリスクだ。

挑戦の坂を見事上りきると、「成長」という名の見晴らしのいい高台に出る。高台からは、最初に見た壁が、今となっては小さく見降ろすことができるだろう。このように壁の向こうの未知の世界は、危険も伴うが、それ以上にチャンスがある。

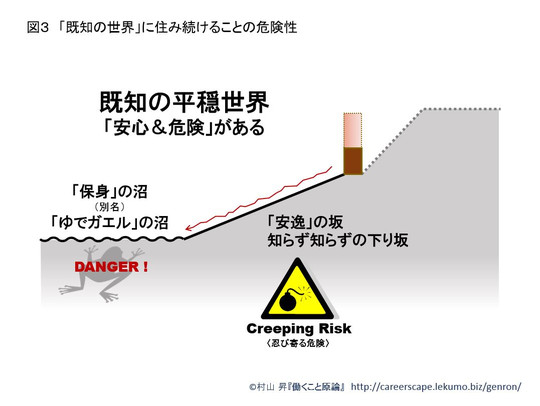

では、次に、壁のこちら側も詳しくみてみよう〈図3〉。ここは既知の世界であり、確かに平穏や安心がある。しかし、その環境に浸って、変化を避け、挑戦を怠けているとどうなるか……。壁のこちら側の世界は実はゆるい下り坂になっていて、本人はあまり気づかないだろうが、ずるずると下に落ちていく。そしてその落ちていく先には「保身の沼」、別名「ゆでガエルの沼」がある。^p

壁を越えずにこちら側に安穏と住み続けることにもリスクがある。このリスクは、壁の向こう側のリスクとはまったく異なるものである。いつの間にか忍び寄ってくるリスクであり、気がつくと(たいてい30代後半から40代)、ゆでガエルの沼にとっぷり浸かっていることになる。

そこから抜け出ようと手足をもがいても、思うように力が入らず、気力が上がらず、結局、沼地でだましだまし人生を送ることになる。安逸に流れる“精神の習慣”は、中高年になってくると、もはや治し難い性分になってしまうのだ。

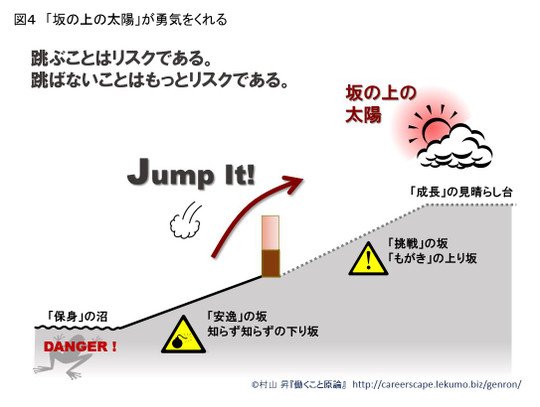

さて、私たちはもちろんそうした沼で大切なキャリア・人生を送りたくはない。だからこそ、常に未知の挑戦世界へと目をやり、大小の壁を越えていくことを習慣化する必要がある。そのために、どうすればいいか?───その一番の答えは、坂の上に太陽を昇らせることだ。

「坂の上の太陽」とは、大いなる目的、夢、志といった自分が献身できる“意味”である。この太陽の光が強ければ強いほど、高ければ高いほど、目の前に現れる壁は低く見える。と同時に、太陽は未知の世界で遭遇する数々の難所も明るく照らしてくれるだろう〈図4〉。

フランスの哲学者アランは『幸福論』(白井健三郎訳)でこう言った───

「人間は、意欲し創造することによってのみ幸福である」。

「予見できない新しい材料にもとづいて、すみやかに或る行動を描き、そしてただちにそれを実行すること、それは人生を申し分なく満たすことである」。

「はっきり目ざめた思考は、すでにそれ自体が心を落ち着かせるものである。わたしたちはなにもしないでいると、たちまち、ひとりでに不幸をつくることになる」。

そう、跳ぶことはリスキーである。しかし、跳ばないことはもっとリスキーである。……ただ、そういうことは文字づらでは理解できても、なかなか実践ができない。やはり、人は(私も含め)人生の多くの局面で跳ぶことを避けたがる。なぜだろう?

それは人生の真実として次のようなことがあるからだ、というのを示したのが〈図5〉である。私たちは、危険を顧みず、勇敢に壁を越えていった人びとが、結局、坂の途中で力尽き、想いを果たせなかった姿をよく目にする。崖の底にあるのは、そんな「勇者たちの墓場」だ。

その一方、私たちは次のこともよく目にする。つまり、現状に満足し、未知に挑戦しない人たちが、生涯そこそこ幸せに暮らしてゆく姿だ。壁越えを逃避する人たちが、必ず皆、ゆでガエルの沼で後悔の人生を送るかといえば、そうでもなさそうである……。

「安逸の坂」の途中には「ラッキー洞窟」があって、そこで暮らせることも現実にはある。振り返ってみると会社組織の中でもそうだろう。正義感や使命感が強くて組織の変革に動く人が、結局、失敗し責任を取らされ、組織を去るケースはどこにでも転がっている。逆に、保身に走り利己的に動く社員や役員が、結局、好都合な居場所を確保してしまい、長く残り続ける……(沈黙)

怠け者・臆病者が得をすることもあるし、努め者・勇敢者が必ずしも得をせず、損をすることが起こりえる―――これもまた真実なのだ。

人間社会や人生はそういう理不尽さを孕むところが奥深い点ともいえるが、問題は、結局、私たち一人一人が、みずからの行動の決断基準をどこに置くかだ。

「損か/得か」に置くのか、

「美しいか/美しくないか」に置くのか。

私自身はもちろん、壁を越えていく生き方が「美しい」と思うので、常にそうしていこうと思っている。「美しいか/美しくないか」―――それが決断の最上位にあるものだ。その上で、最終的に、その方向が「得だったね」と思えるようにもがくだけである。最初に「損か/得か」の判断があったなら、私はいまも居心地のよかった大企業サラリーマン生活を続けていたはずである。