出でよ「コスモポリタン的仕事人」!

3.7.4

1994年シカゴ在住当時、

私はシカゴ交響楽団のシンフォニーセンターに足繁く通った。

街の誰もが音楽監督のダニエル・バレンボイムがすごいといい、

シカゴ交響楽団はすばらしいという。

しかし、より正確には、

楽団員一人一人の音づくりがすごいのだ。

彼らは各々が独立して一個の音楽家であり、

みずからのパートのみならず、演奏曲全体を自分なりにそしゃくして

最初の音符から最後の音符まで全身全霊を傾ける。

彼らのうち、その後もシカゴ交響楽団に残った人もいるだろう。

また、他の楽団に移ってさらに音楽の道を深めた人もいるだろう。

あるいはみずから楽団をつくったり、指導者になったり。

また、一線を退き住む町で音楽振興活動に身を入れるようになったかもしれない。

彼らは場所を選ばず、一人の音楽家を生きるのだ。

◆愛すべき仕事は「プロジェクト」!

1998年秋、MIT(米国・マサチューセッツ工科大学)スローンスクールのトーマス・マローン教授が『ハーバード・ビジネス・レビュー』誌に論文を発表した。その中の印象的な一文はこうである。

「来るべき経済の基本的単位は、会社ではなく、個人になる。仕事は一連の固定化した管理プロセスによって与えられ、コントロールされるのではなく、独立した個人事業主たちによって自律的に遂行される。電子で結びついたフリーランサー、すなわちEランサーが、流動的に臨時の連帯チームをつくり、製品やサービスを生産し、販売する。仕事が終われば(それらは1日仕事か1カ月仕事か、あるいは1年かもしれないが)、連帯チームを解散して、再び個人事業主にもどる。そして次の仕事(アサイン)を探しに出る」。

───トーマス・マローン/ロバート・ローバッカー「Eランス経済の夜明け」

この論文が含む重要な観点は、

1)「自律した個として強いプロフェッショナル」が台頭してくる

2)仕事はますますプロジェクト化され、「個」の集合離散によって遂行されていく

これからのビジネスの現場では、主要な業務が、事の大小、期間の長短はあれ、「プロジェクト」化されていく。その都度に最適の人財が社内外から組み合わせられ、チームとして成就を目指す形になっていく。一方、プロジェクト化されない業務はルーチンワークとして社外の働き手にアウトソースされる。

そんな時代においては、仕事人としての成長は、いかにチャレンジングで実り多いプロジェクトに関わり続けられるかにかかっているといってもよい。数多くのプロジェクトを連戦練磨することによって、プロフェッショナルとしての実力と価値を増していくことができる。プロジェクトは、さまざまな形で創造的思考、判断、行動を要請してくる。それらはこのうえない学習体験の場となり、啓発的なタレント仲間が集う場となる。期間限定という“張り”があり、成就すればもちろん、仮に失敗したとしても、ひと皮もふた皮もむけさせてくれる道場なのである。

◆「就社」→「就職」→「就プロジェクト」

いま転職したいという20代、30代の人たちにその理由をヒアリングしていくと、「ルーチン化した仕事が続いて、自分の成長がストップしていることに不安である」「(異動希望を出せる仕組みはあるが)社内に魅力的な異動場所がない」「あの(転職候補の)企業には、面白そうなプロジェクトがありそう。そこで自分を試してみたい」といった心理が少なからず出てくる。つまり、自分の成長期待を満たしてくれそうな仕事機会のあるなしが大きな関心事になっている。

ひところ前までは、日本人の就職は、ともかくいい会社に入り、与えられた配属の中で自分の居場所を見つけるといった「就社」だと揶揄されることが多かった。実際はまだそういう意識が大多数ではあるものの、一部には「就社」意識が薄らいできている。昨今では、自分のプロフェッショナル分野を打ち立てたいという「就職」意識、さらにはそれを築くための舞台(=プロジェクト)を得るために、会社を移ることをいとわない「就プロジェクト」意識の高まりがしっかりとある。

となると、組織側はいかに組織内に魅力的なプロジェクトを継続的に創出できるかが大事になってくる。やりがいのあるプロジェクトを継続的に、数多く打ち立てることのできない組織は、組織内の逸材を引き留めておくことが難しくなるのと同時に、組織外からも優秀な人財を呼び込むことができない。自律的に個として強いプロフェッショナルを志向する人たちは、「組織に生きる」から「プロジェクトに生きる」という価値観に意識をぐっとシフトさせているのだ。

トム・ピーターズは、そのあたりの心境を次のように表現している。

「A job for life.」→「A life full of jobs.」

「生計のためにしがみつかねばならないひとつの仕事」

→「面白いプロジェクトが次々テンコ盛りの人生へ」。

こうしたいわば血の気の多い個たちを“組能”(多種多様なタレントを組織化する)していく力が組織側には求められている。

◆組織「依存」人に陥ることが問題

最近、「エンプロイアビリティ」(employability)という言葉をよく耳にするようになってきた。これは働き手本人の「雇用されうる能力」のことをいう。会社の業績が危機に陥ると、ある人数の働き手たちがリストラ対象となり、失職や配置転換を余儀なくされる。彼らの多くは、組織人として真面目に働いてきた人たちだが、組織人の何が問題だったのだろう。

組織人の意識を持つこと自体に大きな問題はない。私自身、現在は独立して事業を行なっているが、会社勤めのサラリーマンとして働いた17年間の蓄積があればこその独立である。会社が過去から蓄えたノウハウを伝授してもらい、会社の信頼度で仕事を広げ、人脈をつくり、会社のお金で研修もさまざまに受けた。組織人であることのメリットを感じながら、それを最大限活かしていく意識は、むしろ奨励されるべきことである。

問題なのは、組織人的な意識が、依存心と結びついた場合である。

組織人的な就労観では、忠誠心と能力の向け先は組織だった。働き手は、その対価として、雇用保障という安心感と給与・退職金を手にする。仕事はたまたま組織が与えてくれるものを受け止めてこなしていく格好である。そこでは仕事の目標や役割認識が働き手個人から強く生まれ出されることはなく、たいていは組織からの指示・命令に委ねられていた。雇用側も、右肩上がりの経済の中では、そうした組織に従順な労働力を安定的に確保することにメリットを感じていた。そんな労使双方の蜜月時代が長く続いた結果、組織人はいつの間にか、エンプロイアビリティの低い組織依存人に成り下がってしまったのである。

転職の面接現場で「あなたは何ができますか」と質問されて、「はい、カチョー(課長)ができます」と答えたというジョークがある。労働市場においては、組織人として捧げてきた忠誠心はどこも買ってくれない。「主任」「課長」「マネジャー」といった役職自体には値段はつかない。組織に紐づいた形でしか自分を語れない人は、いったん社外労働市場に放り出されるや、厳しい現実が待ち構えている。もはや組織依存人に安穏の場所は少なくなってきている。

◆「個」として立つ仕事自律人

そうした中、組織に依存せず、「個」として自律する働き手も存在する。彼らにとっての忠誠心と能力の向け先は、自分が没頭できる仕事であり、プロジェクトである。そこから得られる達成感や成長に喜びや価値を感じている。仕事こそ自分なりの働きがいを見出せる目的(WHAT/WHY)であり、会社はその仕事やプロジェクトを与えてくれる舞台提供者、達成への手助けをしてくれる手段(HOW)としてとらえる。

仕事が意識の中心軸だといっても、彼らは組織を軽視するわけではない。むしろ組織がよき仕事機会、プロジェクト舞台を用意してくれることに感謝をする。組織と協調して目的をつくりだそうとし、その達成に向けて全力を傾ける。組織が繁栄すれば自分の仕事舞台もまた広がることをよく知っているからだ。

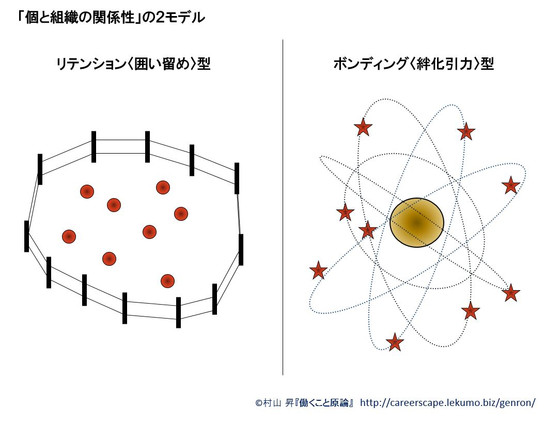

彼らは、ときに、組織外に転職をしていくが、元の組織とは、古巣や母校に似た心情を抱いており、その後も長く、いろいろな形で元の組織と協業をする。組織依存人は組織に従属的な忠誠心を持つが、仕事自律人は組織とは相互に独立的なパートナーシップ意識を持ち合う。それはたとえば、プロ野球の選手と球団との関係であり、個人の役者と劇団の関係にも似ている。

ちなみに本稿では主に、組織に雇われる身での仕事自律人について述べているが、仕事人×自律意識の最右翼は、組織を飛び出して、起業・独立をしようとする人たちである。そうした自分の専門能力と度胸で勝負する人や、雇われない生き方を志向する人は、雇用組織という保護膜なしに、「個」として世の中に突き出ていくので、非常に高エネルギーで活動している。「転石苔(こけ)むさず」との諺のとおり、彼らにとっては、まさに依存心という苔を身に生やす暇はないのである。

ともかくも、平成ニッポンの働き手の様子はこうである。

「依存」したがる組織人は依然多い。

しかし、「自律」する仕事人も少なからず現われてきた。

組織依存人は、「群れ」の中で居場所を見つけようとし、

仕事自律人は、「個」として立とうとする。

組織依存人は、組織に「働き口」を求める。

仕事自律人は、世の中に「働く舞台」を探り出す。

自律の人は、「何を(WHAT)」「なぜ(WHY)」やるかといった目的を

自分で必死に見出しているから、

それを「どうやるか(HOW)」の知恵もエネルギーも湧く。

依存の人は、「どうやればいいか」に専念するだけ。

みずからの目的がないから、不安と愚痴がにじみ出てくる。

◆故郷・寄留地・実家・母校としての会社

「別れた女房は恨めしいが、卒業した母校は懐かしい」。

───ひとつの関係性が区切りを迎えたとき、この2つでどうもこう気持ちが違うのだろう。人と人、あるいは、人と組織の関係において2つのタイプがあるように思える。それは、「永遠(とわ)の誓い」関係と、「一時(いっとき)の目的共有」関係である。

世の中、誰しも結婚や就職においてはその両者の関係が長く堅固に続けばいいと願っている。だが、現実はそううまくいかないときも多いようで、夫婦関係において離婚話を持ち出すとき、人は罪悪感を覚える。また、会社勤めに関しても、「辞めます」と一度上司に言ったが最後、会社内での立場はとたんにぎくしゃくし始める。これらは、両者が暗黙のうちに「永遠の誓い」にも似た関係性を前提にするところに理由がある。両者の関係性がいったん途切れる、つまりそれは誓いを破るとみなされるわけで、その後の関係修復や継続は難しいものになる。愛憎紙一重のところで成り立っている関係はかくしてこういうものだ。

ところが私たちの卒業した学校はどうだろう。学校において、中学、高校なら3年間、大学なら原則4年間という通学期間が決まっていて、卒業式がくれば、誰しもその学び舎での思い出を懐かしみ、「有難うございました」といってそこを出てくる。送り出す先生方も涙の別れである。悪童ほど温かく見送りされもする。

個人と学校の関係性は、いったんそこで解消されるわけだが、私たちはなんの気まずさやうしろめたさも感じない。むしろ先生は恩師としてより慕われるようになり、学校は母校としてその後の人生において心の支えになる。これは、個人と学校が互いを「一時の目的共有」的な関係として暗黙のうちにとらえているからではないだろうか。在学期間という一時のうちで、生徒側と学校側は教育というひとつの目的を共有し、時間と場を過ごす。その目的を修了すれば、互いは別れていく。ある意味「一期一会」的な関係でもあるので、別れ際にとやかく言う人はいない。

◆「出世」とは何か?

働く個が自律し、ヒトが流動化する時代にあっては、個人と組織の間の関係は、当然、「永遠の誓い」関係から「一時の目的共有」的な色合いに変わっていくことになる。

雇用組織は学校と同じく、人生の一時に目的を共有する場としてとらえられ、働き手はプロジェクトという仕事単位で履修を重ねることになる。生涯一社で、さまざまに履修を繰り返して過ごす人もいれば、そこを卒業して別の会社へ転職する人も出てくる。その場合、巣立った会社は母校ならぬ母社となり、その個人にとっていつでも気兼ねなく帰っていける場所になるのが理想である。当然、帰るだけでなく、その会社からのプロジェクトを社員時代とは異なった立場から請け負う場合もあるだろう。ちょうど大学のOBOGが、第一線の企業人となって、母校で講演を行うように。

電通の元プロデューサーとして有名な藤岡和賀夫さんは『オフィスプレーヤーへの道』の中の「“出世”の正体」という章でこう書いている。

自分の会社以外の世界からも尊敬される、愛される、それは間違いなく「世に出る」ことであり、「出世」なのです。そこで肝心なことは、「世に出る」と言ったときの「世」は、自分の勤めている会社ではないということです。

(中略)

自分の選んだ会社を「寄留地」として、そこを足場として初めて「世に出る」のです。

(中略)

「寄留地」を仕事の足場として、ビジネスマンという仕事のやりかたで、もっともっと広い社会と関わっていくということが「世に出る」ということなのです。

◆人財を「輩出」すれば人財は「流入」する

私は「自律した個として強いプロフェッショナル」を育むための意識醸成研修を企業に売っている。そのときに一部の人材育成担当者はこう心配する───「ヘタに自律心を目覚めさせてしまったら、うちの会社を辞めてしまう人が増えるのではないか」と。

この心配は的外れである。一つには、働き手の自律心が強まれば、安易な転職が減る現象が起こるからだ。「現状が停滞しているので転職してみるかな」というなんとなくの気分は、自律心を強めることによって、「足下の仕事をもう少し掘り起こしてみるか」という意志に変わるのである。そしてもう一つには、確かにほんとうに力のある自律した個は、他に移ったり、独立したりする場合がある。しかし、実際のところ、気前よく人財を世に送り出す企業ほど、それを補う以上に人財が集まってくるという逆説的な循環が起こるのである。

たとえば、IBMやリクルート、マッキンゼーといった企業は、人財輩出企業として有名である。そうした企業では、そこを巣立った人たちが、散らばったそこかしこで自分を育ててくれた会社での経験や恩義を語る。それが古巣会社の価値を高め、自律意識の強い人財を引き寄せる作用としてはたらくのだ。

自律する個にとって、出世の舞台は組織内というより組織外を意識する。その際、雇用組織はその出世を助ける「母性」のような懐の深さを持つことができれば、その組織は人財輩出組織といわれるだろう。そうした組織では、ヒトが次々組織外へ巣立って行きつつも、ヒトが育つ組織として、同時にまたヒトが入ってくる。むしろ企業が留意すべきは、組織に依存的に居つく人間を増やさないことだ。IBMの伝説的な経営者であるトーマス・ワトソン・Jr.が言ったように「野ガモを飼いならして」はいけないのだ(末尾コラム参照)。

私は「自律した個として強いプロフェッショナル」を、「コスモポリタン的仕事人」とも呼んでいる。コスモポリタンとは世界市民の意味である。境界を越えていくオープンマインドを持ち、独立的な気概のもとに、他と幅広く協調的に関わっていく、そんな仕事人である。日本の会社はまだまだ社内ローカルで通用する組織人をつくりすぎるし、働き手のほうも組織人として安住したがる。私は研修プログラムを通してこう叫んでいる───「出でよビジネス・コスモポリタン!」と。

* * * * * * *

「野ガモを飼いならすな」

この寓話は、デンマークの哲学者キルケゴールが説く教訓である。

ジーランドの海岸には毎年秋、南に渡る野ガモの巨大な群れがあった。

ある男は親切心から、野ガモたちに餌をやるようになった。

すると、一部のカモは南へ渡るのが面倒になり、デンマークで冬を越すようになった。

3、4年も経つとそれらのカモたちは怠けて太ってしまい、

気づいたときにはまったく飛べなくなっていた。

IBMの伝説的な経営者であるトーマス・ワトソン・Jr.はこう言う。

「野ガモを飼いならすことはできるが、

飼いならされたカモを野生に戻すことは決してできない。(中略)

私たちは、どんなビジネスにも野ガモが必要なことを確信している。

そのためにIBMでは、野ガモを飼いならさないようにしている」と。

───『IBMを世界的企業にしたワトソンJr.の言葉』(英治出版、朝尾直太訳)より