創造する心

5.3.4

◆以前と創造の感じが変わった

ここ数年、私は好んで詩の本を手に取ることが多くなった。もちろんひとつには仕事上の能力向上のためというのがある。あいまいな概念をうまく言葉として結晶化させ、受け手(=お客様)に咀嚼しやすい形で差し出すことは教育のプロとして磨かねばならない能力のひとつだ。だが、その理由以上に感じるのは、自分自身の仕事における創造や創造する心が、詩作や詩人の心とずいぶん近くなってきたからではないか―――ということである。

例えば、いま新川和江の『詩が生まれるとき』(みすず書房)と『詩の履歴書~「いのち」の詩学』(思潮社)の2冊を読んでいる。彼女は詩の生まれ出るときの様子をこう書いている―――

あ、このひと、息をしていない―――と自分で気づく一瞬が、

私にはしばしばある。われにかえり、深く息を吸いこむのだが、

多くの場合、ひとつの思いを凝(こご)らせようとしている時で、

周りの空気に少しでも漣(さざなみ)が立つと、

ゼリー状に固まりかけていた想念が、それでご破算になる。

高邁な思想や深い哲学性をもつ詩の種子でもないのだけれど、

ひと様から見ればとるに足りない小品も、そうしたいじましい時間を経て、

やっとやっと、発芽するのである。

また、「詩作」と題された詩は―――

はじめに混沌(どろどろ)があった

それから光がきた

古い書物は世のはじまりをそう記している

光がくるまで

どれほどの闇が必要であったか

混沌は混沌であることのせつなさに

どれほど耐えねばならなかったか

そのようにして詩の第一行が

わたくしの中の混沌にも

射してくる一瞬がある

それからは

風がきた 小鳥がきた

川が流れ出し 銀鱗がはねた

刳(く)り船がきた ひげ男がきた はだしの女がきた

(中略)

それが済むと

またしても天と地は

けじめもなく闇の中に溶け込み

はじまりの混沌にもどる

だから 光がやってくる最初のものがたりは

千度繙(ひもと)いても 詩を書くわたくしに

日々あたらしい

私は自らのビジネスにおいて、詩ほど純粋無垢な創造活動をやっているわけではないが、それでも、彼女の言い表そうとするこの微妙で繊細で、それでいてどこか壮大な感覚を持つことがしばしばある。だから、この文章に接したときに額のすぐ奥のほうの細胞がぴんと反応したのだ。しかし、「創造」という作業は仕事で昔から嫌というほど恒常的にやってきたはずなのに、昔はあまりこういう感覚にはならなかった。

それはなぜだろうと、少し考えを巡らせてみる……。

企業勤めをやっていたころの創造は、マスの顧客に受けようとする企てや仕掛け、あるいは、何かゲームに勝つことの戦略や目論見のような類のもので、そこでうまく創造ができると、「してやったり!」といった痛快さを得るものであった。

それに対し、いまの仕事での創造は(主には教育プログラムをつくることであるが)、何か自分から滲み出た(絞り出したといったほうが適切だろうか)作品を売っているそんなような類のものになった。うまく創造ができると「そうか、自分はこんなものをつくりたかったんだ」という驚きがある。このように、以前の創造といまの創造は何か別のものになった。

◆創造することの広がり図

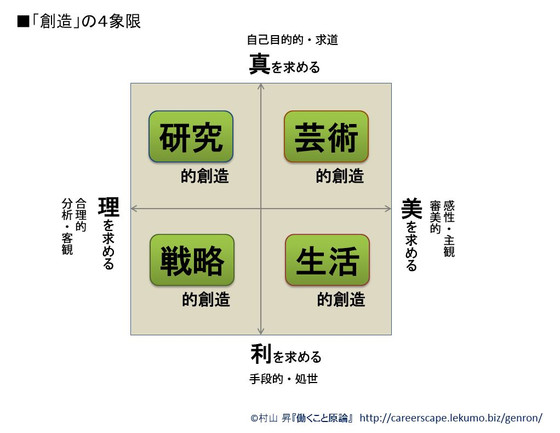

そこできょうは、「創造」あるいは「創造する心」について整理してみたい。まず、創造することにつき、次の4つの創造の軸を考える。

・「真」を求める創造

・「美」を求める創造

・「利」を求める創造

・「理」を求める創造

これら4つの軸で図を描くと下のようになる。

〈1〉真/美を求める「芸術」的創造

創造といえば、大本命はここである。言葉を紡ぐ、物語を編む、句を詠む、曲を書く、音を奏でる、歌を歌う、絵を描く、形を彫る、器を焼く、書を認める、舞いを舞う、茶を立てる……。これら美を追求する創造は、それ自体が目的となり、よいものが出来たことこそが最大の報いとなる。

もちろんここでいう芸術的創造は芸術家の作品だけにかぎらない。暮れ泥(なず)む光の中で普段の道を歩き、ふと季節の変わり目の風を感じたとき、その驚きを何か手帳に書き留めておきたい、そうした詩心による作文も立派な創造である。また子供が白い画用紙に無心で描きなぐる絵も、浜辺で夢中でこしらえる砂のお城も芸術的創造だ。

芸術的創造は、表現を極めていけばいくほど、それは求道となり、その先に見えてきそうな真なるものを見出したいという想いへと昇華していく。その昇華の過程では、創造は感性的な表現という優雅なニュアンスではなくなり情念の噴出を形として留める闘いに変容する。

〈2〉美/利を求める「生活」的創造

生活の中では実にいろいろな知恵が起こる。これは日常を美しく生きたい、便利に暮らしたいという気持ちから起こる創造である。例えば家電製品や生活雑貨の商品開発においては、ユーザーの使い勝手がいいように機能や形状を考えに考える。これはこの生活的創造の次元に立った作業である。

〈3〉利/理を求める「戦略」的創造

武力戦争にせよ、ビジネス戦争にせよ、戦いの場では勝利・生き残りをかけて、創造が活発に起こる。それは覇権を握るための仕組みづくりであったり、競争優位に立つための改良・改善であったり、相手を陥れるための謀(はかりごと)や実利を得るための駆け引きであったりする。ここでは、データを分析し、ロジックに考え、勝てる確率を客観的に上げていくという創造が行われる。

〈4〉理/真を求める「研究」的創造

20世紀、アインシュタインが残した世界最大級の創造は、E=mc2という数式。自然科学の世界の創造とは、物事を理で突き詰めていき、「多を一で説明ができる」法則を発見することだ。科学者の研究にせよ、学童の自然観察にせよ、その創造の源泉は、万人の心の中にある好奇心である。「なぜだろう?」「なんだろう、これ?」―――この単純な問いかけこそこの宇宙を貫く“大いなる何か”への入り口なのだ。

このように創造と言ってもさまざまに広がりがあり、私たちはその広がりの中のさまざまな地点で創造を行っている。

で、先ほど、私自身の仕事上の創造を振り返り、以前の創造といまの創造はどこか別物になったような気がする、書いた。その“別ものになった”をよくよく考えていくと、実はこの図でいう創造の地点が変わったからではないか、ということに行き着いた。

つまり、以前の仕事では自分の創造(あるいは、創造する心)が主に、利×理を求める「戦略」象限でなされていたのに対し、現在の仕事では、真×美を求める「芸術」象限、より正確に言うと、「芸術」象限の中でも、真×理を求める「研究」象限との境に近いところ、でなされるようになった。私は日々、ビジネスを真剣にやってはいるものの、いまの創造は、競争戦略のための創造というより、詩作に近い創造なのだ。だから詩人の言葉に響くのだと思う。

◆「うわべの理×利得」の創造に偏っていないか

もとより創造は人間に備わった素晴らしい能力である。図の4象限のうちのどんな位置で行われる創造であっても、創造は価値あるものだし、創造はやっている本人に面白みも、充実感も与えてくれる。

しかし、私が感じるのは、昨今の企業現場での創造が、あまりに経済的な「利」にとらわれ、同時に、あまりに「理」がうわべだけの知識使いになっていないか、そしてそのために創造が何かギリギリと尖り、ペラペラと薄くなっていないか―――そんな点だ。

マックス・ヴェーバーは『職業としての学問』でこう語る。

「情熱はいわゆる『霊感』を生み出す地盤であり、

そして『霊感』は学者にとって決定的なものである。

ところが、近ごろの若い人たちは、学問がまるで実験室か統計作成室で取り扱う

計算問題になってしまったかのうように考える。

ちょうど『工場で』なにかを製造するときのように、学問というものは、

もはや『全心』を傾ける必要はなく、

たんに機械的に頭をはたらかすだけでやっていけるものになってしまった」。

この中の「学問」という単語を「仕事」に置き換えてもまったく有効である。言うまでもなく、ここでヴェーバーが使う「霊感」とは、単なるひらめきよりもずっと深い意味を込めている。ましてやオカルト的な怪しげなものを言っているのでもない。霊感とは、何か大いなるものとつながっている智慧の一種だ。

企業の現場では、ますます大量のデータを蓄積し、情報分析の手法を編み出し、こぞってロジカルシンキングを重視し、理知的に創造をさせようとする。そしてその創造は競争に勝ち残る、利益を獲得するという目的に向けられている。創造を「理×利」の方向に押し進めれば押し進めるほど、私たちは霊感(語感が重ければ“インスピレーション”と言ってもいい)による創造からどんどん遠ざかってしまう。

理知的に利益を求める創造が悪いと言っているのではない。「理×利」の創造は、果たして霊感から遠ざかることを補うに余りある創造を私たちにもたらしているのだろうか?―――その点を見つめたいのだ。

評論家の小林秀雄は、現代人の感受性・思考についてさまざまに指摘している。

(以下引用『人生の鍛錬』より)

「現代人には、鎌倉時代の何処かのなま女房ほどにも、

無常という事がわかっていない。

常なるものを見失ったからである」。

「古代人の耳目は吾々に較べれば恐らく比較にならぬ位鋭敏なものであった。

吾々はただ、古代人の思いも及ばぬ複雑な刺戟を受けて

神経の分裂と錯雑とを持っているに過ぎない」。

「能率的に考える事が、

合理的に考える事だと思い違いをしているように思われるからだ。

当人は考えている積りだが、実は考える手間を省いている。(中略)

考えれば考えるほどわからなくなるというのも、

物を合理的に究めようとする人には、極めて正常な事である。

だが、これは能率的に考えている人には異常な事だろう」。

私たちは知識や情報を駆使することで理知的に賢くなっている、そう思いがちだ。しかし、小林はむしろ現代人の退化を喝破する。その要因を心理学者の河合隼雄は次のように一言で表す。

「現代人は『信ずる』ことよりも、『知る』ことに重きをおこうとしている」。

───『生きるとは自分の物語をつくること』より

現代人は確かにさまざまに創造はしているけれども、ほんとうに深く大きな創造をしているのか。そして何よりも、創造のほんとうの喜びを得ているのか……。霊感や信ずることを排除してしまい、人間が古来持ってきた“何か大事な創造の心”を失いかけているいま、私たちは次の言葉を再度噛みしめたい。

「Wonder is the basis of worship.」

(不思議だという驚きは崇敬の地盤である)

―――トーマス・カーライル(英国の歴史家)

「ものをみるために、私は目を閉じるのです」。

―――ポール・ゴーギャン(フランスの画家)

「静に見れば、もの皆自得すと云へり」。

―――松尾芭蕉

ちなみに、松尾芭蕉のこの言葉について、日本画家の東山魁夷は、「自己の利害得失を離れて虚心にものを見れば、その時はじめて、天地の間に存在する万物がそれぞれの生命をもって十全とした姿を現す。そうした対象と自己とが深い所でつながったときの喜びを芭蕉は記したのではないか」と『風景との対話』の中で書いている。

ビジネスは生き残りをかけた戦争なんだから、そこに詩人の心を持ち込むのはお門違いである、あるいは、ナイーブすぎると反論があるかもしれない。そのとき私は言いたい―――目の前の仕事に詩的創造を加える人は、その仕事をほんとうに楽しめる人だ。そしてまた、詩心をもった人こそがビジネスをやることで、経済は地球的規模で変わっていく。