ゆらぎと偶発のなかでのキャリア形成

1.6.1

◆キャリアは「ゆらぎ」の軌跡

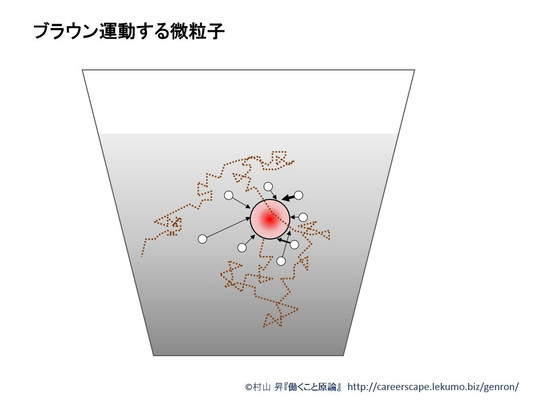

イギリスの植物学者ブラウンは、1827年、思いがけないことを発見した。水に浮かべた花粉は、しばらくすると水を吸って破裂する。花粉のなかから飛び出した微粒子を顕微鏡で観察すると、いつまでも不規則でジグザグした乱雑な動きを続けたのである。この動きが世に言う「ブラウン運動」である。

この動きは、微粒子を取り巻く他の粒子がさまざまな方向から、さまざまな速さで微粒子に衝突するために起こることが後に解明された。

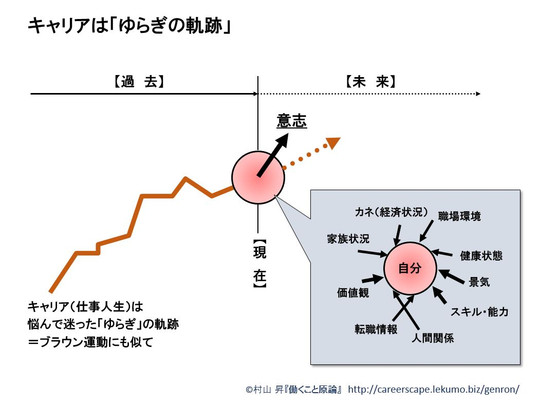

さて、この原理は、まさに私たち一人一人の仕事人生にも当てはまるように思える。

つまり、私たち一個の職業人という粒は、外側から日々刻々、仕事の選択、人生の選択に影響を及ぼす実にさまざまな力を受けている。やれ能力がどうだ、やれ人間関係がどうだ、経済(家計)状態がどうだ、あっちでトラブルが起こった、こっちで転職情報に遭遇したなど、四方八方から押しの力、引きの力、勇気づけの力、幻惑の力がかかってくる。そして、そんな外部の力によって、自分内部の気持ちや志向、意欲もどんどん変化してくる。

そのように私たちは、複雑に交錯する力学の中で、日々ゆらぎながら、内と外で押し合いへし合いしながら、何かの選択をし(選択させられ)、仕事人生を進めていく。その歩んだ軌跡を一般にキャリアと呼ぶわけだが、その軌跡はまさに「ブラウン運動」とも言うべき、不規則で乱雑な動きをみせるのだ。

◆意志は漂流を防ぐ船のエンジン

ブラウン運動する粒子は、外部からの無数の粒子の衝突によって動くため、次にどんな動きをするかは予想できない。それはただ乱雑な運動を続けるだけだ。これと同じように、私たちも、雑多な外からの力に翻弄されて、行方知れずのキャリアになってしまう危険性が常にある。

しかし、私たちは、花粉の微粒子とは決定的に異なっている点がある。

───それは内面からの力、すなわち「意志」を持っていることだ。

だから、もし一職業人として、何かしらの意志や目標があれば、多少はゆらぎつつも、中長期ではある範囲のどこかに自分をたどり着かせることができる。言ってみれば、推進力をもたない単なるゴムボートは海で漂流するだけになるが、もしエンジンを積んだボートであれば、波風、潮の影響を受けつつも、意図する方向へ何とか進んでいける。

人生には、予想できない出来事、不規則で乱雑な力がさまざま身に降りかかってくる。それはもう当然のこととして受け入れねばならない。大事なことは、そうした外部からの力を凌駕する、あるいはまた、それを逆に利用する意志の力を湧き起こすことだ。そうした内面からの推進力は、キャリアの漂流を防ぐだけでなく、乱雑、不測の状態を楽しむことも可能にしてくれる。

◆楕円球が生む偶発がラグビーを面白くする

ラグビーが球技の中でいっそうハラハラするのはなぜだろう。それはあの楕円球のせいではないか。高く蹴り上げられたボール、それは地面に落ちたときの予測がきかない。これこそがゲームをドラマチックに演出している偶発の作用である。

不規則な変化をする楕円のボールを巡って、刻々と変化するゲーム状況に、1人1人のプレーヤーが瞬時に判断をし、プレーをする。あるポジションにボールが転がったとき、その状況から瞬間的にいくつもの選択肢を思い浮かべねばならない。そしてそのなかから1つの選択肢を決定して正確にプレーに移す。すると次の状況が生まれる。そこでまた、瞬間的に自分が行わねばならない選択肢を思い浮かべ、プレーに移す。ボールに触れていようがいまいが、フィールドのなかの15人のプレーヤーたちはこれを80分間繰り返し、勝つ流れを形成しようとするわけである。

ラグビーでいう強いチームというのは、結局、偶発に振り回される幅をどんどん小さくしていき、自分たちの意図の下に局面を組み立てることのできるチームといえるのではないだろうか。偶発的に転がる楕円球の方向は100%コントロールできないが、偶発がどちらに起こったとしても、自分の強みとする型にもっていて、最終的には勝利を勝ち取るゲーム、それがラグビーだ。

◆キャリアを拓く力=状況をつくる力

ラグビー元日本代表監督の平尾誠二さんと編集工学研究所所長の松岡正剛さんの対談本『イメージとマネージ』(集英社文庫版)の「あとがき」部分で、平尾さんが現代ラグビーについて興味深く語っている。それを要約すると───

①ラグビーではゲームの流れの中で「マルチ・ファセット」(多様なる局面)をできるかぎり同時に思考していかなければならない。

②ラグビーは「コンテスト」(競い合う)のスポーツから、「コンテュニティ」(継続させる)のスポーツへと変貌があり、また、「コンテスト」から「コンテキスト」(文脈をつくる)へと変貌を遂げようとしている。

③日本が国際舞台でゲームをしていくには、ゲームのコンセプトをあらかじめ提示して、そのアイデンティティをつくりつつ、多様な変化の局面に対応していく実力をつけなくてはならない。

……これはまさにキャリア形成にも同じことが当てはまる。自己の仕事能力を開き、職業の可能性を開いて、たくましくキャリアを拓くとは、ラグビーと同じく、

自分の意志(=コンセプト)を持って、

どう跳ねるか予測しがたい楕円のボールを追いながら、

多数の選択肢の中から判断をし、最適の手を打っていく、

その絶え間ない状況創出に力を尽くす

ことにほかならない。キャリアを拓いていくには、確かに技能や知識は重要な部分を占めるが、それはラグビーで言えばパスがうまい、キックが正確、足が速いということだ。それらはゲームに勝つための手段ではあるが、勝つこととイコールではない。それらの能力をフルに活用して、多様な局面に対応し、状況をつくりだす延長線上にこそ勝利はやって来る。

「自分は十全に働ききったなと思える人生を送ること」がキャリア上の勝利だとすれば、それを得るために必要なものは、刻々と変化して身に降りかかってくる状況に技能や知識を総動員して対応し、みずからの意志の下に状況をつくりだす力である。

そして、他人のキャリアと自分のを見比べて「勝ち組/負け組」を判定するような比較相対の目線ではなく、いかに仕事を通じて健やかに自己を発展し続けられるかという内省の目線も必要になってくる(平尾さんの言葉でいう「コンテスト」から「コンテュニティ」への移行だ)。

自分らしく楕円のボールと葛藤して、おおいにもがいていく。そして、もがいて、状況をつくり出した先が自分の居場所であり、愛すべき自分のキャリアになるのだ。

◆人間は偶発や失望を必然や希望に変換することができる

偶発に身をゆだねながら、それでも偶発に翻弄されない。そして最後には自分の意図する形に持っていく。これは、その道の達人のみが可能な仕業だろうか───私はそうは思わない。

普通のビジネスパーソンが、きちんと能力を磨いて、きちんと自分の意志を持つ。それを不断に続けていけば、途中段階では意図しないあるいは望まない結果になることがあるかもしれないが、中長期では自分の思う方向へ、思う形へ収束していくものである。

紆余曲折を経て、ある地点にたどり着いたとき、来し方を振り返ってみると、「ああ、あのときの失敗はこういう意味があったのか」、「あのときの出来事は起こるべくして起こったのだ」などという思いにふけるときがある。それはつまり、自分が偶発を必然に変えることができたということでもある。

哲学者の三木清は「人生においては何事も偶然である。しかしまた人生においては何事も必然である」(『人生論ノート』)と書いた。そして、「生きることは“形成”すること」であるがゆえに、人間は偶発や失望を、必然や希望に変換することができると言った。

私たちは、確かに一個の小さい存在で、ゆらぎながら、日々偶発と格闘してブラウン運動する粒である。しかし、最後にもう一度確認したいこと───

私たちは意志という力を内面に持っている一点において、花粉の微粒子とは決定的に異なっている。