目的と手段を考える [上]

1.3.3

私たちは日々の仕事のなかで、自分の目指していることが袋小路に入ってしまうことがよくある。そんなとき、冷静に原因を分析してみると、いつしか当初の目的がどこかに消えてしまっていて、手段が目的にすり替わり、それに振り回されていたことに気づく。本項は目的と手段の関係性についてあらためて考える。

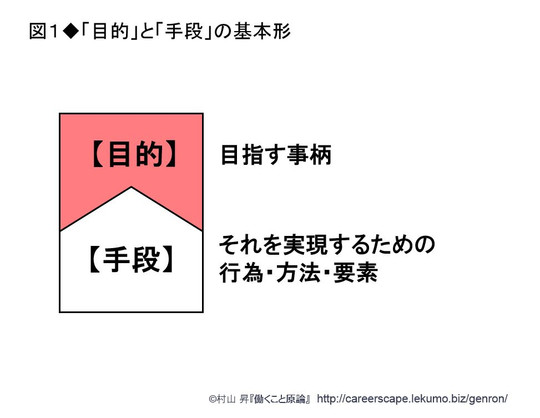

◆目的と手段の基本的な形

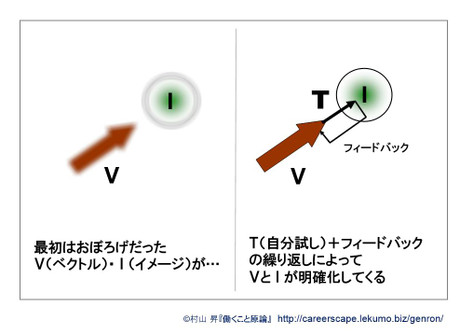

「目的」とは目指す事柄をいう。そして、その事柄を実現する行為・方法・要素が「手段」である。何かを成し遂げようとするとき、目的と手段はセットになっていて、端的に表せば、「~実現のために、~する/~がある」という形になる。たとえば、「平和を守る〈=目的〉ために、署名活動をする〈=手段〉」、「平和を守る〈=目的〉ために、法律がある〈=手段〉」といった具合だ。その関係を図に示すとこうなる。

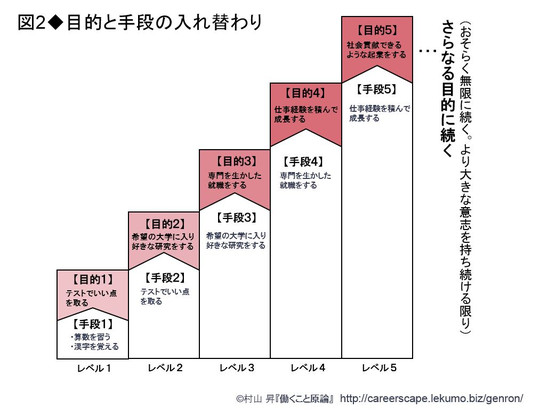

◆目的と手段は相対的に決まる

さて、冒頭の疑問のように、私たちはときとして、何が目的で何が手段であったか混乱してしまう、気がつけば手段が目的に入れ替わっていたなどということがよくある。これはなぜだろう───。それは、目的と手段は目線を置くレベルによって「相対的」に決まるからである。つまり、あるレベルでは目的であったものが、違うレベルでは手段になりえるのだ。それを図で考えてみよう。

図2は、ある一般的な人生の流れを例として描いたものである。

レベル1は、小学校低学年のときのことを思い出してほしい。このころは、「テストでいい点を取る」ために、「しっかり算数を習う・きちんと漢字を覚える」という目的・手段の組み合わせがある。ところが、レベル2の高校生くらいになると状況が変わってくる。レベル1では目的だった「テストでいい点を取る」は、レベル2では手段となる。その手段の先には、「希望の大学に入り、好きな研究をするため」という目的が新たに生じたのである。さらに人生が進み、就職段階のレベル3にくると、レベル2で目的だった「希望の大学に入り、好きな研究をする」は、新たな目的である「専門を生かした就職をするため」の手段となる。

このように、ある1つの目的は、より大きな目的の下では手段となる。つまり、自分がどのレベルに目線を置くかによって、何が目的か、何が手段かが、相対的に決まってくるのだ。自分が常に意欲的になって、ある1つの目的を達成した後、次の新たな目的を掲げ続けるかぎり、この目的・手段の入れ替わりはどこまでも続いていくことになる。このことは逆方向もまた真である。何を成したいかという目線が下がってしまえば、やはり目的・手段の入れ替わりが起こる。

◆目的=目標+意味

目的について、もう1点重要なことを加えておきたい。目的と目標の違いは何だろうか───。

目標とは、単に目指すべき状態(定量的・定性的に表される)や目指すべき具体的なもの(たとえば模範的な人物や特定の資格など)をいう。そして、そこに意味が付加されて目的となる。意味とはそれを目指す理由であり、その行為に自分が見出している価値や動機のことだ。目的と目標の関係を簡潔に表すと、「目的=目標+意味」となる。

実際のところ、何か事を成すにあたって、目的の代わりに目標を置くことはできる。しかし、そのとき意味が欠如していると、実行者にとっては「目標疲れ」が生じる危険性がある。昨今の職場に疲弊感が溜まっているというのは、実は、向かう先に意味を感じていないがための目標疲れであることが多い。

たとえば、売上げ目標が5000万円の営業担当者はその金額に向かって働く。期末になると、その数値が達成できたかできなかったかで神経をすり減らす。そして次の期も新たな目標金額を与えられ働く。そしてまた期末には神経をすり減らす。一喜一憂もつかの間、次の年の目標金額が与えられ……。この繰り返しでは、さすがに「目標疲れ」が出る。その目標である5000万円は何につながっているのか、何のための5000万円達成なのかが自分のなかで意義づけされていなければ、ほんとうの力は出ないし、長く働いていけない。だから、私たちは目標に意味を加え、目的に昇華させることが大事なのだ。

いずれにせよ、目的は「目標+意味」、この2つの要素がそろってはじめて目的と呼べるようになる。目標なき目的は、単なる理想論・絵空事となるおそれがある。また、意味なき目的は、単なる割り当て(ノルマ)となるおそれがある。

ではここで、目的と手段について、先達たちの言葉を拾ってみよう。

○「知識の大きな目的は、知識そのものではなく、行為である」。

───トマス・ヘンリー・ハクスリー(イギリスの生物学者)

○「私の哲学は技術そのものより、思想が大切だというところにある。思想を具現化するための手段として技術があり、また、よき技術のないところからは、よき思想も生まれえない。人間の幸福を技術によって具現化するという技術者の使命が私の哲学であり、誇りである」。

───本田宗一郎『私の手が語る』

○「最も満足すべき目的とは、一つの成功から次の成功へと無限に続いて、決して行き詰ることのない目的である」。

───ラッセル『ラッセル幸福論』

○「組織は、自らのために存在するのではない。組織は手段である。組織の目的は、人と社会に対する貢献である。あらゆる組織が、自らの目的とするものを明確にするほど力を持つ」。

───ピーター・F・ドラッカー『断絶の時代』

◆自問リスト

さて、いまの自分の仕事の目的と手段について振り返るとどうなるだろうか。次の問いを自分に投げかけてみてほしい。

〈Ask Yourself〉

□あなたがいま担当している仕事の

・目標は何ですか?

・その目標をやり遂げる意味(自分なりに見出した価値・動機・使命)は何ですか?

□あなたのいま得ている知識や技術は、何を成すためのものですか?

その知識や技術の習得自体が目的になっていませんか?

□いまの仕事において、目的は手段を強め、また同時に手段は目的を強めているでしょうか?

□いまの目的の先に、もう一つ大きな目的を想像することができますか?

□あなたの所属している組織(課や部、会社)の事業目的、存在目的は何ですか?

また、それら目的をメンバーで共有していますか?

* * * * *

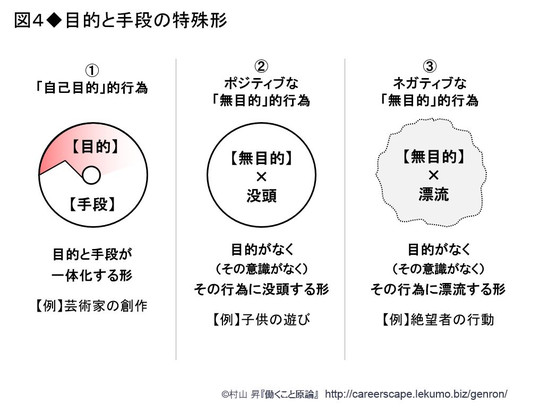

【補足:目的と手段の特殊な形】

以下、補足として目的と手段の特殊な形を3つ書き添える。

1つめに、目的と手段が一体化するという形。手段という行為がそのまま目的化するもので、これを「自己目的」的と呼ぶ。たとえば、芸術家の創作がこれにあたる。画家は絵を描くために、絵を描く。美の創造はそれ自体目的であり、手段ともなるのだ。岡本太郎はこう言っている。

○「芸術というのは認められるとか、売れるとか、そんなことはどうでもいいんだよ。無条件で、自分ひとりで、宇宙にひらけばいいんだ」。

───岡本太郎『壁を破る言葉』

次に、目的がなく(またはその意識がなく)、ただその行為に没頭する形。これは、ポジティブな「無目的」的行為で、たとえば、子どもの遊びが当てはまるだろう。『エクセレント・カンパニー』の著者であるトム・ピーターズは、砂で遊ぶ子どもの様子をこう書いている。

○「遊びはいい加減にやるものではない。真剣にやるものだ。ウソだと思うなら海辺で砂のお城を作っている子供を見てみるといい。まさに一心不乱、無我夢中・・・。作り、壊し、また作り、また壊し・・・。何度でも作り直し、何度でも修正する。ほかの物は目に入らない。ぼんやりよそ見をしていれば、お城は波にさらわれてしまう。失敗は気にしない。計画はいくら壊してもいい。壊していけないのは夢だけだ」。

───トム・ピーターズ『セクシープロジェクトで差をつけろ!』

そして、3つめは、目的がなく(またはその意識がなく)、ただその行為に漂流する形。これはネガティブな「無目的」的行為であり、たとえば、絶望者の行動が当てはまるだろう。社会学者のクルト・レヴィンは、絶望者の行動を次のように表現している。

○「人は希望を放棄したときはじめて『積極的に手を伸ばす』ことをやめる。かれはエネルギーを喪失し、計画することをやめ、遂には、よりよき未来を望むことすらやめてしまう。そうなったときはじめて、かれはプリミティヴな受身の生活に閉じこもる」。

───クルト・レヴィン『社会的葛藤の解決』