目標に働かされるキャリア vs 目的に生きるキャリア

1.3.2

【Slide 01】

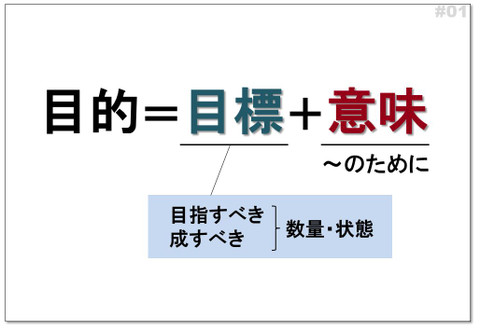

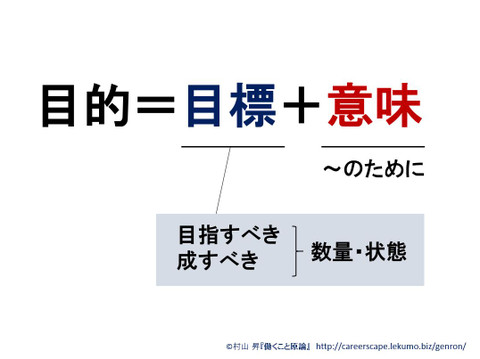

「目標」と「目的」の違いは何でしょうか?

私は次のような定義をしています。

【Slide 02】

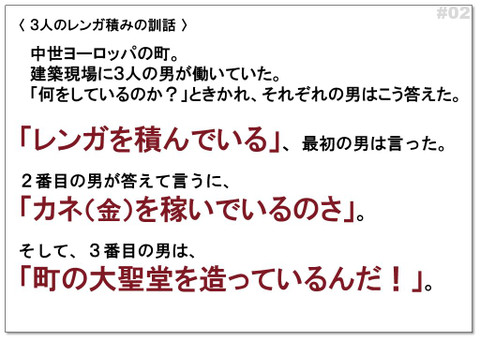

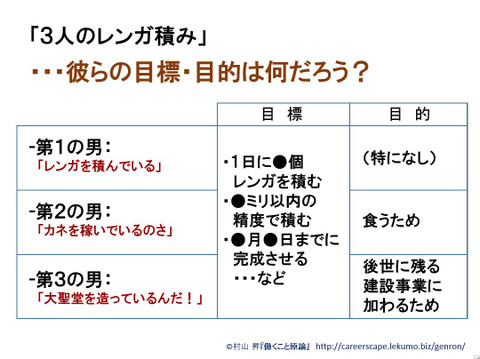

ここで「3人のレンガ積みの話」を紹介しましょう。

【Slide 03】

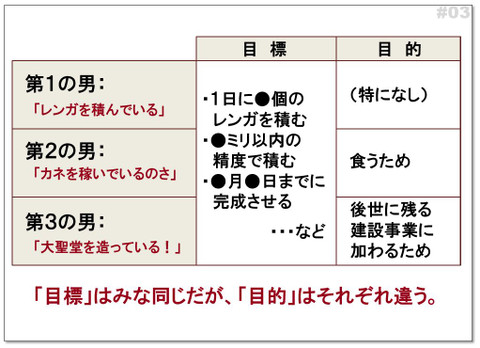

さて、彼ら3人それぞれの「目標」・「目的」は何でしょう?

目標とは、簡単に言えば「成すべき状態」のことです。

それらはたいてい、定量・定性的に表わされます。

ですから、レンガ積みとして雇われている3人の男の目標は同じです。

それに対し、目的とは、そこに「意味」の加わったものです。

3人は同じ作業をしていますが、そこに見出している意味は違います。

目的が天と地ほど異なっています。

【Slide 04】

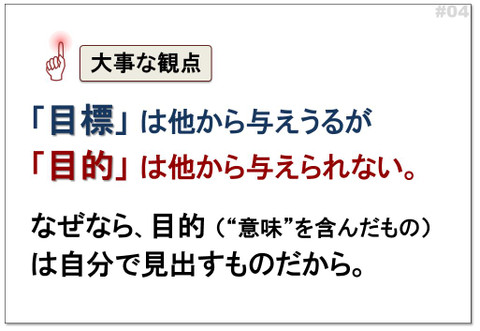

目標をもつことは働くうえで必要なことです。

しかし、中長期のキャリアにおいて、しばしば「目標疲れ」することが起こります。

それはたぶん、その目標が他から与えられたものだからです。

もし、その目標に自分なりの意味を付加して、目的にまで昇華させたなら、

「目標疲れ」は起きません(もしくは、ぐんと軽減されるはずです)。

むしろ、大きな意味を付加すれば付加するほど、大きなエネルギーが湧いてきます。

中長期のキャリアで、

最大の防御(=疲弊から身を守ること)であり、かつ、

最大の攻撃(=意気盛んに働くこと)は、

「目的」を持つことなのです。

【Slide 05】

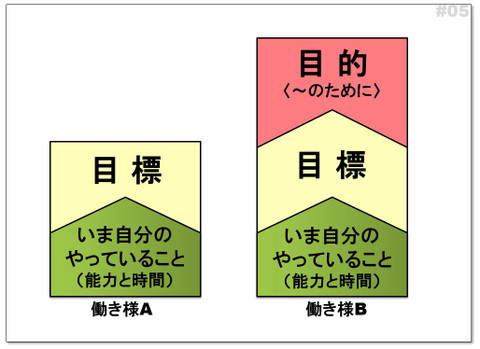

いまスライドに2つの働き様A、Bを示しました。

働き様Aは、いまやっていることが目標に向かっている形。

この場合、目標達成が最終ゴールとなり、

目標が達成されたか達成されなかったか、のみが関心事になります。

一方、働き様Bは、いまやっていることが目標に向かいつつ、

もうひとつその先に目的がある形。

この場合、最大関心事は目的の完遂、言い換えれば、意味の充足であり、

目標達成はそのための手段・プロセスとしてとらえられます。

───あなたは(あなたの組織は)どちらの働き様でしょうか?

【Slide 06】

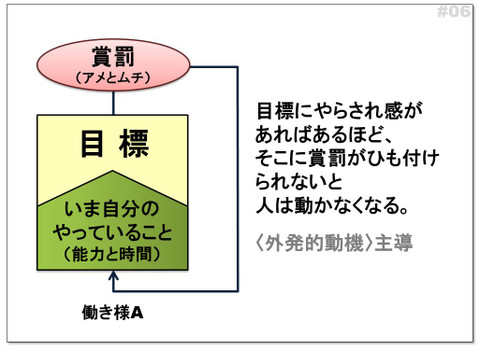

両方の働き様をもっと掘り下げて考えてみましょう。

働き様Aの推進力は〈外発的動機〉主導になります。

もし、その目標が組織から与えられ、やらされ感があればあるほど、

そこに賞罰がひも付けられないと人は動かなくなります。

つまり、その目標を達成すれば報酬が得られるという欲望と

目標を達成できなければ報酬や待遇が悪くなるという怖れによって

「やらなきゃしょうがないか」という気持ちにさせられるのです。

【Slide 07】

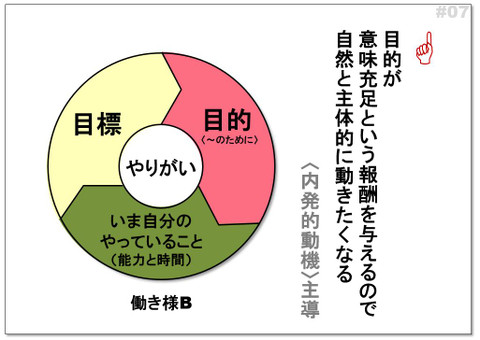

働き様Bのほうはどうでしょうか。

目的が意味充足という報酬を与えるので、

エネルギーが内側からこんこんと湧いてきて、自然と主体的に動きたくなります。

人間は意味からエネルギーを湧かせる動物です。

「人間とは意味を求める存在である。

意味を探し求める人間が、意味の鉱脈を掘り当てるならば、そのとき人間は幸福になる。

彼は同時に、その一方で、苦悩に耐える力を持った者になる」。

───とは、あの凄惨をきわめたアウシュヴィッツ捕虜収容所を生き延びた

オーストリアのユダヤ人精神科医、ヴィクトール・フランクルの言葉です。

【Slide 08】

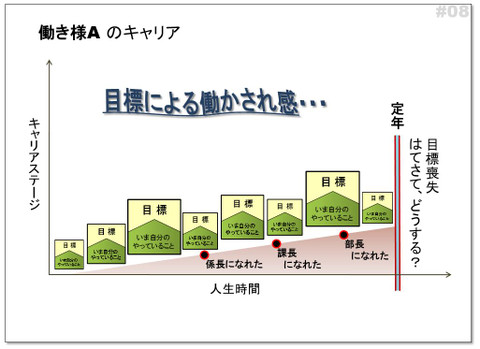

さてさらに、働き様に時間軸を加えてみてみます。

働き様Aは、毎期毎期、会社からの目標をクリアすべく働きます。

上司と面談をして目標を設定し、

期末ごとにそれができたかできなかったかの査定があり、

賞与が決まり、年収が決まり、

それを繰り返していくキャリアの形になります。

キャリアステージは年次とともに多少は上がっていくかもしれません。

「係長になれた」「課長になれた」「部長になれた」と。

しかし組織の役職によるキャリアステージは

会社を辞めてしまえば消失してしまう時限のものです。

……そして、定年を迎える。

何かしら業務上の目標があったことが当たり前だったサラリーマン生活から一転、

自分自身の今後の人生の目標・目的はまるっきり白紙の状態です。

はてさて、これからはそれを自分で設定しなければなりません。

うまくできるでしょうか……。

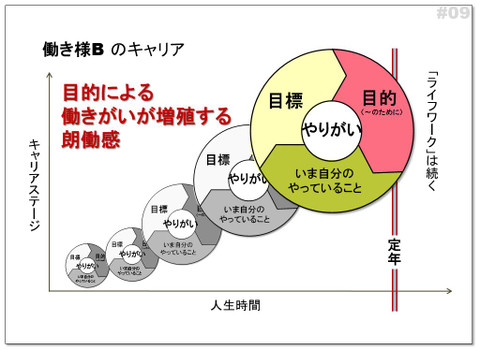

【Slide 09】

一方、働き様Bはどうでしょうか。

Bは、いまやっていること→目標→目的が円環になっていますから、

それがどんどんスパイラル状に膨らんでいき、

働きがいやら理想とする自己像やらが増幅されるキャリアになります。

そして、時間の経過とともにライフワークのようなものが見えてきて、

しっかりとした意味の下、定年後にやりたい選択肢もちゃんと創造できているはずです。

* * * * *

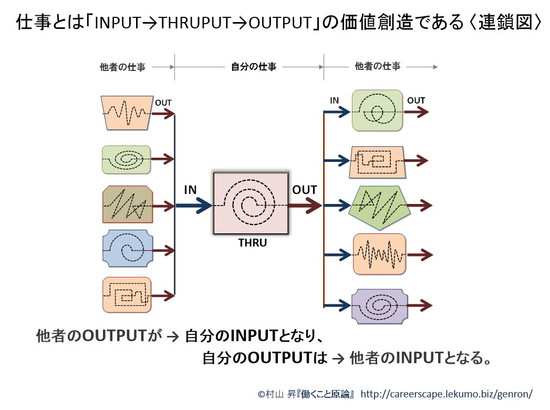

事業組織で働いて給料を得る以上、

組織からの目標は一つの契約であって、受け入れるのが当然のものです。

目標があるからこそ成長できることも多々あります。

ただ問題は、何十年と続く職業人生にあって、

他人の命令・目標に働かされ続けるのか、

それとも自分なりの意味・目的にまで昇華させて、そこに生きるのか―――この一点です。

この目に見えない一点の差が、40歳、50歳になったときに、

とんでもなく大きな差になっています。