「3つの自」 ~自立・自律・自導

3.1.2

人生・キャリアを航海に喩えるとするなら、

あなたの船はどんな船だろうか?

(非力なゴムボートだろうか、それとも強力なエンジン付きの鋼鉄船だろうか)

ぶれないコンパス(羅針盤)を持っているだろうか?

地図を持ち、そこには目的地が描かれているだろうか?

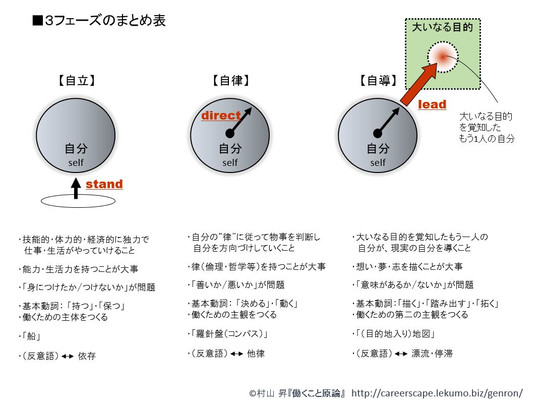

◆3つの自~働く意識の成長フェーズ

「自立」と「自律」については、「自立と自律の違いを考える(3.1.1)」で詳しく触れた。私はその2つに「自導」を加え、働く意識の3つの成長フェーズとしている。では、それらを概括してみてみよう。

〈1〉「自立」フェーズ

まず、自らを職業人として「立たせる」段階。

知識や技能、人脈を得、独り立ちして業務が処理できるようになる。

そして自分の稼ぎで生計を立てられるようになるというのがこのフェーズである。

このときに養うのはともかく働く主体となるべき基本的能力である。

自分が何の能力を身につけたか/身につけていないか(have or have not)が

中心課題となる。

このフェーズの基本動詞は、能力を「持つ」、生活を「保つ」である。

反意語は「依存」。

〈2〉「自律」フェーズ

次は、自分なりの律を持って、自分を「方向づけ」できる段階。

律とは、倫理・道徳観、信条・哲学、美学・型(スタイル)のようなもので、

それをしっかり醸成することで、仕事に独自の判断や個性を与えられるようになる。

養うべきは、どんな状況に置かれても、沈着冷静に正気を失わず、

物事の善い/悪い(right or wrong)を判別して選択する主観である。

基本動詞は、「決める」「動く」。

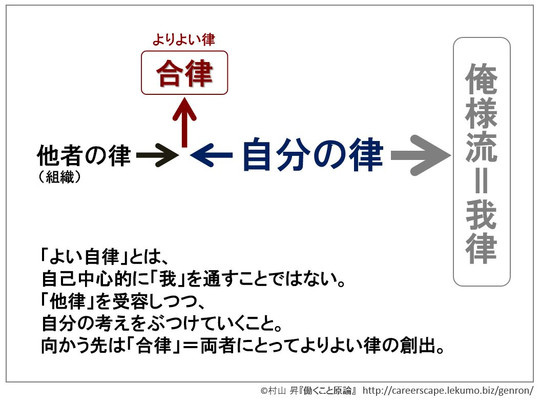

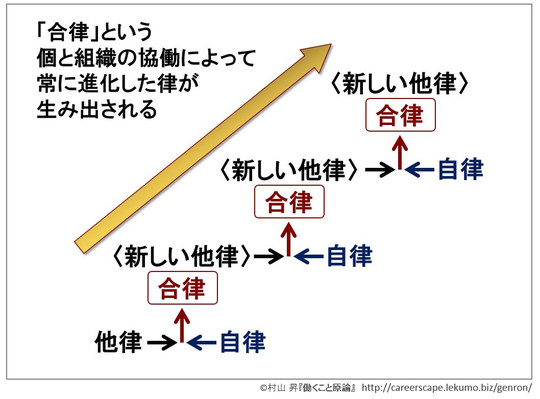

反意語は「他律」。

〈3〉「自導」フェーズ

最後は、目的を設定し、その成就に向けて自らを「導く」ことのできる段階である。

なお、目的とは「成すべき状態や理想像+それを目指す意味」のことで、

端的に表すと想いとか夢/志、使命、大義など、

中長期の職業人生にわたる「大いなる目的」をいう。

このフェーズの特徴は、大いなる目的を覚知したもう1人の自分がいて、

それが現実の自分を導くという構図である。

必要なのは、「大いなる目的」に向かう「勇気」であり「覚悟」。

このフェーズで関心となるのは、

それは意味があるか/ないか(meaningful or meaningless)。

基本動詞は、「描く」「リスクを負って踏み出す」「拓く」。

反意語は「漂流・停滞」となる。

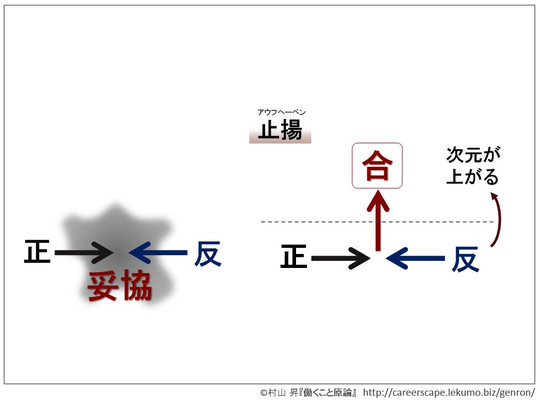

なお、自律と自導はどちらも方向性に関するもので、その点では共通するところがあり、相互に影響しあってもいる。自律はどちらかというと、直面している状況に対し、自分の律でどの方向に決めるかという現実思考である一方、自導は将来の目的から逆算して、自分をどこに導いていくかという未来志向のものになる。また、自律的であるためには冷静さが求められるのに対し、自導的であるには、抗し難く湧き起こってくる“内なる声”、“心の叫び”が必要であり、その意味では熱さを帯びるという性質のものである。

また、航海のアナロジーを用いるとすれば「3つの自」は次のように考えることができる。

・自立=「船」;知識・能力を存分につけて自分を性能のいい船にする

・自律=「コンパス」;どんな状況でも、自らの判断を下せる羅針盤を持つ

・自導=「(目的地を描いた)地図」;自分はどこに向かうかを腹決めする

* * * * * * * *

【研修現場からの気づき】

◆「自律的」止まりでは不十分である!

昨今、企業が掲げる人材育成の方向性として、「自律的なキャリア形成意識を育む」「自律的に仕事をつくり出せる人材を育てる」といった流れが大きい。確かに、「自律性」を育むことはとても重要だし、それを遂行することもかなり難度が高い。しかし本当を言えば、「自律的」止まりでは不十分なのである。

企業の研修の現場に立つと(とくに大企業の場合はそうだが)、5年目以上の社員の中には、自律心がある程度確立されていて、自律的にちゃんと働ける人が少なからず見受けられる。彼らは、自らの判断基準で状況を判断し、主体的に行動を起こすことができる。上司に対しても、組織に対しても意見を言うことができるし、担当仕事の目標設定や納期、品質もきちんと自己管理ができる。すでに部下を持って、彼らを動かしたり後輩の面倒をみたりするなど、協働意識も強い。

しかし、彼らは漠然とした不安にかられていることが多い。なぜなら、中長期の自分をどこへ導いていっていいか分からないからだ。ともかく仕事はきちんとこなしていくものの、さりとて腹の底から出てくる叫びを呼び起こすこともできず、夢や志、ライフワーク的なものを抱くこともできず、やりがいに満ちている状態ではないのである。

つまり、

自分という船をしっかり造って(=自立ができ)、

羅針盤もきちんと持っているが(=自律もできているが)、

さて、自分という船をどこに導いていっていいのかが分からない、見えない。

地図上には目的地が入っておらず、

ある種の漂流感や停滞感に包まれているのだ(=自導でない)。

そんなときに、たまたまの人事異動やネガティブな出来事などに遭遇し、ストレスが過剰にかかったりすると、心身を病むケースがいろいろと出てくる。真面目で自立・自律的に仕事ができる人ほど、何かで調子が狂ったときに弱いものである。

30代後半以降、ほんとうに大事になるのは「自導」である。ひとたび、キャリア上の「大いなる目的」を持ち、そこに自分をたくましく導いていく状態ができれば、自分の内に湧いてくるエネルギーは相当に力強いもので、多少のストレスはものともしなくなる。また、その目的地に合わせて、船体はこれで大丈夫かとか、もっと精度のいいコンパスを持ったほうがいいぞとか、自立や自律を補強する意識も生まれてくる。

結局、自導的でない人は、真の活気が湧いてこない、働く発露がない、漂流感がいつまでもつきまとう。逆に自導的な人は、状況がどうであれ喜びを持つ。しんどくても快活になれる。迷いがない。自導できるか否かは、何十年と続くキャリアにおいて重要な分岐点となる。

◆たくましきキャリア形成の要は「空想力」

「自導」フェーズに自分をもっていくために不可欠なことは、「己を空想(妄想でもいい)すること」である。その空想が、現実の自分をいかようにでも引っ張り上げてくれる。その空想を実現しようとするとき、既得の知識・技能の再構築が起こり、新規の知識・技能の獲得に向けてもりもりと意欲が湧き起こる。

たとえば私自身、この人財教育分野の仕事は新参者である。私のコアスキルは何かと問われれば、それまでの仕事経験から、マーケティングや情報の編集といった分野だった。しかし、教育分野で独立しようと腹を括った瞬間から、すべてが変わった。

過去に培った知識・技能は、教育の角度で再構築され、不足している知識・技能を新たにどんどん吸収していった。新しい目的の下に、新たな自立と自律の回転が自分の中で起こったのである。そしていま、日々の仕事をするにあたって、自分の描いた理想とする教育サービス像、理想とする研修事業者像が自分を導いてくれているという実感である。困難やストレスも多いが、それを凌駕するエネルギーはいくらでも湧いてくる。

評論家の小林秀雄は『文科の学生諸君へ』の中でこう述べている───

「人間は自己を視る事から決して始めやしない。

自己を空想する処から始めるものだ」。

また、ウォルト・ディズニーの言葉はこうだ───

「夢見ることができれば、成し遂げることもできる」。

夢を描く人は、自己をリードできる。

しかし、夢を描かない人は、自己をリードできない。

自己をリードできないから、どこにもたどり着けない。

「少年よ、大志を抱け」とクラーク博士は言ったが、

十分に大人になった人間たちにも、やはり志は大事である。

でなければ、せっかくの人生が“もったいない”。

【『働くこと原論』関連記事】

・「自立」と「自律」の違いを考える

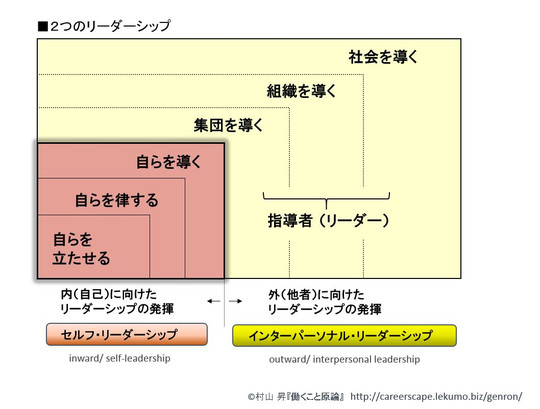

・「自導」についての補足~2つのリーダーシップ

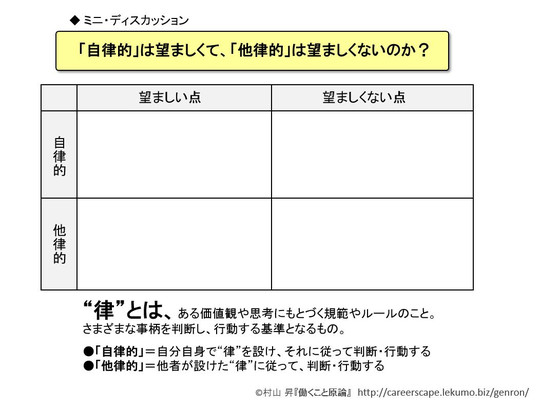

・自律と他律 そして“合律的”働き方