優れて抽象的な思考は 優れて具体的な行動を生む

◆「具体的にわかりやすく」という危い傾き

私は企業の現場で研修を行ったり、本を書いたりすることを生業としている。研修担当者や出版社の編集者と内容について討議をするとき、いつもせめぎ合いになるのが、どこまで抽象的にやって、どこまで具体的にやるかという問題だ。

「本当に重要なことは抽象的にならざるをえないし、抽象的に考える習慣をつけさせることが真に受講者や読者のためになる。いや、それを超えて、組織や社会をよくするためのものになる」という(憂いを含む)思いの私。それに対し、「明日からの職場で活かせる具体的な行動例を示してやらないと受講者の満足度が上がらないんです」、「値段に見合う実効的なハウツー情報がないと本っていうのはなかなか売れていかないんです」と担当者・編集者。

もちろんその抽象と具体のバランスを取ってよい内容に仕上げるのが私の仕事なので、その努力は惜しまないつもりだが、昨今では、バランスを取りようもなく、何でもかんでも具体化の方向に傾いていっているという危惧を覚える。

例えば、私は部課長クラスの管理職に向けた「個と組織を強くする対話力研修」をやっているが、この研修の意図は、部下と仲よしになる会話術を教えることではない。対話という協働作業をするために、管理職自らがどんな「観」を醸成し、何を語るべきかを自問させることにある。そして、そこから部下とともに共有できる目的をどう構築できるのかを考えさせることにある。

いみじくも、ピーター・ドラッカーが 「どのように話すかという問題が意味を持つのは、何を話すかという問題が解決されてからである」 (『プロフェッショナルの条件』より)と書いたように、部下と話すテクニックは二の次、三の次問題なのである。だから私は、「よい仕事とは何か」「よい協働性とは何か」「よい組織とは何か」「残業は是か非か」「自律的であるとはどういうことか」「転職は会社への裏切りか」「金儲けは目的か手段か」など、抽象度の高いテーマで討議課題を与え、受講者の観を揺さぶり、各自が語るべき何かをつかみ取れるよう仕向ける。

しかし、受講者の研修後アンケートとなると「面白い論議はできたが、実際の職場にどう結び付けていいのかわからない」という意見がぽつぽつと出る。そのため、プログラムの中に、「部下のやる気を引き出す上司のフレーズ集」とか「部下との個別面談のしかた」といった即効的な実践アイデアものを挿入することになる。すると、如実にアンケートの満足度スコアはアップする。ただ、私はこうした対症療法的なハウツー情報はあくまで付録程度に留めることにしている。

◆顧客の望むものばかりを与えるのが顧客本位ではない

確かに、もっと具体的な策を紹介する方が受講者の受けはよくなるのはわかっている。実際のところ、研修市場を見渡してみても、そうした上司のコミュニケーション術に特化した研修商品のほうが花盛りである。また、書店の棚を見ても、上司の褒め言葉集や朝礼での話ネタ集など、直接的、即効的なテクニック本が売れ筋だ。人は(私も含めて)、面倒くさがりだし、ラクをしたいし、早く効果が出るものを手に入れたいものだ。抽象的なことを考え、至らない自分を内省し、曖昧な中から答えを自分でつかみ取ることは、面倒で、しんどい。効果が出るともわからない。それに第一、退屈である。それよりも、1日の研修時間、1冊の本の中で、さっさと具体的な技術を整理した形で与えてほしい───それが顧客の多数派の声だ。

研修後のアンケートの数値評価や本の販売部数は、ある意味、大衆人気を推し測るテレビの視聴率に通じるところがあって、その数値獲得をいたずらに追うと本質を見失うときがある。特に研修のような教育サービスの場合はそうだ。だから教育事業に携わる私は、顧客が望む口当たりのいいものばかりを与えるのが顧客本位ではないと肝に銘じている。親が子にする躾のように、ときに子が嫌がったとしても、親の愛情として施したい、施さなければならない、というのが教育の大事な側面である。

末梢のコミュニケーションテクニックだけを網羅的に披露する部課長への研修は、真に人をリードできる部課長を育てない。抽象的にものを考える力を養わないかぎり、いつまでたっても状況に適した自分独自の手段を生み出す能力は身につかないからだ。他人の借り物のテクニックで済ませようとする部課長が増えれば増えるほど、大事な抽象論議や対話は職場からなくなる。そうした配下で働く部下もまた抽象的に考え、答えを見出す訓練を受けないから、末梢のテクニック頼りになる。

◆「抽象的である」はネガティブではない

そこにきてまた、中間層に位置する研修の担当者や出版社の編集者も「アンケート数値が下がるから」とか「本の販売部数が上がらないから」と、ますます抽象的な内容を避けるなら(サラリーマンとしての彼らの評価はそうした数値によってなされることが多いのが事実だ)、ビジネス現場の「もっと具体的に、もっと即効的に」というアンバランスな流れは加速していく。しかし、そうした「わかりやすさ信仰・功利的な技術志向」の行き過ぎは、人びとの思考回路をどんどん短絡的にしていく罠がある ことを認識しなくてはならない。

「その話は抽象的だ」は、昨今ではネガティブな意味で使われることが多い。しかし、人間が抽象能力をなくしたら、それこそ大変なことになる。物事を分けることも、類推することも、応用することもできなくなる。数学で考えることもできなくなる。抽象化は人類が発達させたきわめて重要な能力のひとつである。結局、「抽象的」がネガティブなニュアンスになったのは、人びとの抽象化能力の低下によって下手な説明しかできなかったり、受け手のほうの抽象化能力が拙いために高度な抽象を解釈できなかったりするための結果だともいえる。

私たちは、振り子を戻すためにも、人間が持つすばらしい能力である抽象的思考力を掘り起こす必要がある。逆説的ではあるが、優れて抽象的な思考ができる人は、優れて具体的な行動ができる人なのである。後半はそのことについて触れよう。

* * * * *

◆「事業とは何か」を定義せよ

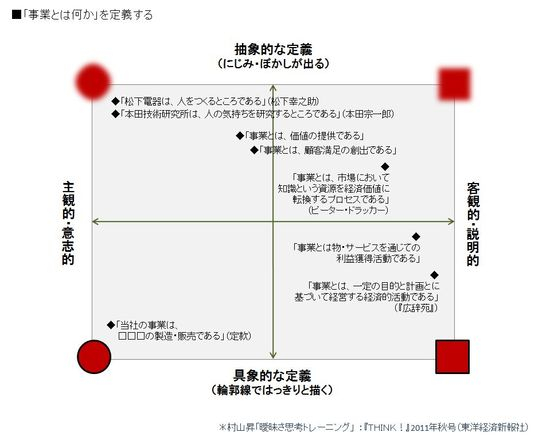

私が一般社員向け研修、管理者向け研修でやっている演習がある。それは「事業とは何かを定義せよ」というものだ。この演習の狙いは、その人が事業という活動を具象的に定義するのか、それとも抽象的に定義するのかを確認するものだ。

具象的な定義というのは、誰もが明瞭に理解できる「形態・外に表れるもの」に着目して概念を限定するものである。したがって、その定義は輪郭線ではっきりと描かれたようになる。他方、抽象的な定義は、洞察によって曖昧にとらえられる「本質・内に潜むもの」で概念を限定する。したがって、その定義には“にじみ”や“ぼかし”といった不明瞭なものが出る。しかし、この「にじみ・ぼかし」こそ、抽象的定義の奥深さになる。具象的定義には解釈を広げる余地が少ないが、抽象的定義には読み手の能力によっていかようにでも解釈を広げ深める余地が残されるからだ。ちなみに、抽象の「抽」は「抜く・引く」という意味で、「象」は「ようす・ありさま」のことをいう。

さて、演習に戻ろう。事業のもっとも単純で明瞭な定義は、「事業とは□□□の製造・販売である」といった表現だ。空欄には自社の取扱商品を入れればそれで済む。これは個別具体的で万人に理解しやすい言い方である。しかし、事業とは何かと問われて、このような答えしか思い浮かばない人は、実は事業についてあまり深く考えていない。外側から見えていることを直接的な単語ではめているだけで、事業の本質は何だろうかと、目に見えない内側に迫っていっていないからである。

辞書的な表現になると、もう少し一般化が進んで、 「事業とは一定の目的と計画とに基づいて経営する経済的活動」 (『広辞苑』)となる。しかし、これもまだどちらかというと具象的な定義である。

では抽象度を上げていくと、どんな定義になってくるのか。繰り返しになるが、抽象とはそのものが内包する重要な性質に目を向け、引き抜いてくることである。例えば、事業の重要な性質を利益獲得だと見る人は、 「事業とは物・サービスを通じての利益獲得活動である」 という定義をするだろう。

それに対し、いや違う、利益よりも上位に顧客の獲得がある。だから 「事業とは顧客獲得活動である」 と考える人も出てくる。さらに、いや待てよ、顧客を獲得するための肝は顧客満足を与えることなんだから、 「事業は顧客満足の創出である」 のほうがより本質に近いのではないか、そんな人も出てくるかもしれない。

あるいは別の観点から 「事業とは価値の提供である」 との定義が起こるかもしれない。ちなみに、かのピーター・ドラッカーは 「事業とは、市場において知識という資源を経済価値に転換するプロセスである」 (『創造する経営者』)と定義した。

◆定義化でつかんだ本質の度合いに応じて実行手段が決まる

「事業とは何か」を定義することに唯一無二の正解値はない。しかし、定義するにあたってどれだけ抽象的に考え、どれだけ事業の本質に迫っていったかは重要なポイントになる。なぜなら、その定義でつかんだ本質の度合いに応じて、実際の事業の実行手段や仕事のやり方が決まってしまうからである。

例えば、「事業とは利益獲得活動である」と定義した人は、そこから実行手段を考えるときどうなるか。「利益=売上-コスト」なのだから、自分たちの事業にとってやるべきは「売上増大」か「コスト削減」であると考える。さらに「売上増大は、販売量アップか販売単価アップ、販売回転率アップ」なのだから、その策を練ろうということになる。また「コスト削減は、原材料費で削ろうか、販売費で削ろうか、人件費で削ろうか」などといった発想に落ちていく。この考え自体は誤りではない。むしろ事業を行う上での正攻法である。しかし、そこから出てくる策は独創性の面で凡庸なものに留まる可能性は高い。その定義には、独創性を生む抽象的な“にじみ”が少ないからである。では、その抽象的な“にじみ”というのは何を生むのか、次の事例で考えたい。

◆伝説のサービスは抽象的な思考から生まれた

2011年3月に起こった東日本大震災、東京ディズニーランドはこのとき、ひとつの伝説を生んだ。同年5月16日付の『日経ビジネスオンライン』は、「3.11もブレなかった東京ディズニーランドの優先順位」と題した記事で次のように伝えている───「アルバイト歴5年のキャストHさんは、当日のことを思い出す。『(店舗で販売用に置いていたぬいぐるみの)ダッフィーを持ち出して、お客様に“これで頭を守ってください”と言ってお渡ししました』。彼女は会社から、お客様の安全確保のためには、園内の使えるものは何でも使ってよいと聞いていた。そこで、ぬいぐるみを防災ずきん代わりにしようと考えたという」。

これは従業員個人のとっさの判断と行動だ。こうした見事な事例ははたして偶然の産物だろうか。いや、私は必然の結果だと思う。何による必然かといえば、従業員に対し普段から抽象的に仕事・事業を考える力を育んでいた企業文化の必然だと言いたい。

つまり、東京ディズニーランドにとって事業とは、 「“夢と魔法の王国”にふさわしい顧客満足を創出すること」 である。この事業定義は抽象度が高い。にじみやぼかしがある。しかしこの曖昧な部分を1人1人の従業員が理解を深め、理念的なものとして組織全体で共有するとき、各々の従業員は柔軟な解釈をもって具体的な行動に落とすことができる。だからこそ、あのような文字どおり劇的なサービス行為が生まれたのだ。

日々、想定不能な出来事が起こる接客現場にあって、顧客満足を創出するための具体的行動をマニュアルで網羅することはとうていできない。できたとしても賢いやり方ではない。一番のやり方は、顧客サービスの本質を抽象的に考えられる従業員を増やすことだ。優れて抽象的に考えることは、優れて具体的な行動に結びつくからだ。

◆抽象的に「一」をつかめば、10にも100にも具体的応用ができる

「顧客に最上のサービスを提供すること」を事業の最上位概念に置く米国高級百貨店のノードストロームもまた、伝説には事欠かない企業だ。───ある顧客が「タイヤを返品したい」と言ってきた。それを受けた担当者は、にこやかに応対し、すぐさま品を受け取って返金をしたという。同社ではタイヤを扱っていないにもかかわらず。

いまでも同社では、例えば、顧客が5年間履き続けた靴を店に持ってきて、それが擦り減ったから代金を返してほしいと言った場合、その客にお金を渡すかどうかは販売員の判断に委ねられている。ジェームズ・ノードストローム共同会長はこう言う。「従業員が仕事に励むのは、自分がこうすべきだと思った方法で仕事ができる自由と、自分が顧客だったらこう扱われたいと思う方法で顧客に尽くす自由があるからだ。従業員のインセンティブを奪い、ルールで縛るなど、もってのほかだ! 彼らの創造力が潰れてしまう」(『ノードストロームウェイ~絶対にノーとは言わない百貨店』)。

リッツ・カールトンもまた、顧客満足の創出をホテルという場を用いて行う事業者である。同社のクレド(事業の理念や使命、哲学を明文化したもの)にはこうある───「リッツ・カールトンでお客様が経験されるもの、それは感覚を満たすここちよさ、満ち足りた幸福感、そしてお客様が言葉にされない願望やニーズをも先読みしておこたえするサービスの心です」。このクレドの行間にはそれこそたっぷりのにじみがある。従業員はこのにじみを普段から深く咀嚼し、お客様との出合いがしらの状況で具体的な接客行為に落とすことをやっている。同社の従業員が優れているのは、正確には「接客術」ではない。リッツ・カールトンのサービスがどうあるべきかを、「抽象的に把握する力」が優れているのである。

本当に大事な人財教育というのは、末梢の具体的な行動をいくつも覚え込ませることではない。従業員たちはそうした理解が容易な具体的なものを欲しがるだろうが、そればかりでは思考が受け身になるだけだ。育むべきは、抽象的に大本の「一(いち)」を考えつかもうとする習慣なのだ。大本の「一」をつかんだ者は、そこから独自に10通りも100通りも具体的な行動に変換することができるようになる。これが「自律的な個」というものだ。そして、そんな個が集まれば「自律的な組織」になる。自律的な組織は、監督者がいちいち細かなことに口出しをしなくても、現場のそこかしこで勝手に素晴らしい創発を起こす。だから、経営者や監督者が、従業員や部下に促すべきは、「もっと抽象的に考えろ」なのだ。

◆「本田技術研究所は人の気持ちを研究するところである」

補足になるが、松下幸之助や本田宗一郎は、事業に対しどんな定義の感覚をもっていたのだろう。松下は『実践経営哲学』の中でこんな言い回しをしている─── “事業は人なり”といわれるが、これはまったくそのとおりである。(中略)私はまだ会社が小さいころ、従業員の人に、「お得意先に行って、『君のところは何をつくっているのか』と尋ねられたら、『松下電器は人をつくっています。電気製品もつくっていますが、その前にまず人をつくっているのです』と答えなさい」ということをよく言ったものである。

また、本田は1960年(昭和35年)に本田技術研究所を分社独立させたとき、創立式典で次のように語ったという─── 私は研究所におります。研究所で何を研究しているか。私の課題は技術じゃないですよ。どういうものが“人に好かれるか”という研究をしています(ホンダ広報誌『Honda Magazine』2010年夏号より)。

「松下電器は人をつくるところである」「本田技術研究所は人の気持ちを研究するところである」───これらの定義は抽象的であると同時に主観的である。定義は客観的であるべきだと誰もが思いがちである。しかし主観による定義が悪いだろうか。確かにサイエンス(科学)の世界は厳格に客観性を求める。しかし、経営や事業、仕事といったアート(技芸)の要素を多分に含み込む人の営みの世界では、主観性はおおいに許される、いや、むしろ積極的に奨励されるべきではないか。

会社では頻繁に会議が行われている。しかし、私が感じるのは、会議の場に分析や批評が溢れはするが、ついぞ「自分たちはどうするんだ」とか「自分たちは事業をこう定義する」といった肚から出る主観的な意志が立ち現われてこない。結局、対前年何%増といった事業計画上の数値目標だけが、客観性・合理性を帯びた金科玉条として組織の中を跋扈することになる。

「拙くてもいい、粗くてもいい。もっと抽象的に、もっと主観的に、仕事を通しての自分の叫びを表現してみろ!」私が経営者・上司なら、そう発破をかけるだろう。ちなみに私は、自分が行う事業を次のように定義している─── 「働くとは何か?に対し目の前がパッと明るくなる学びの場を提供する事業」。そして自分の目指したい姿は 「働くとは何か?について第一級の翻訳者になること」。

*

この記事は、ビジネス雑誌『THINK!』(東洋経済新報社)2011年秋号39号に連載中の

「曖昧さ思考トレーニング」の一部を整理したものです。

多摩川の散歩にて