留め書き〈038〉~創ることと受けとることについて

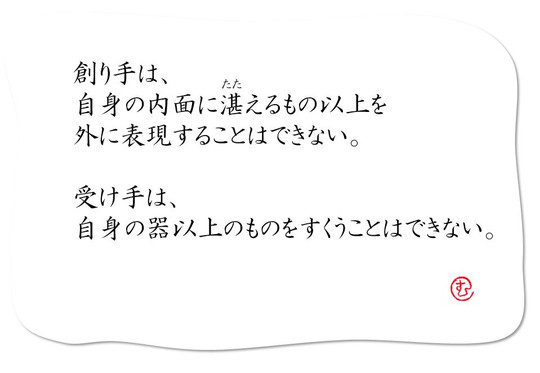

創り手は、

自身の内面に湛えるもの以上を外に表現することはできない。

受け手は、

自身の器以上のものをすくうことはできない。

だから、もっと豊かに湛えよう。

器を大きくしていこう。

創り手は、

自身の内面に湛えるもの以上を外に表現することはできない。

受け手は、

自身の器以上のものをすくうことはできない。

だから、もっと豊かに湛えよう。

器を大きくしていこう。

以前、私は小説書きに挑戦した。

そのなかで一人の陶芸家を登場させ、

冬雨に打たれる老梅を前に、彼にこう言わせた───

「梅に生まれてくるのではない。梅と生きるのだ」と。

私たちはよく「親は選べないからね」などと言う。

つまり、生まれる先は自分の意図ではなく、誰かのもとに受動的に生を受けるという考え方だ。

英語でも、生まれるとは「be born」と受動態で表現される。

確かに私たちは、肉体的には、受動的に形質を受け取る。

しかし、それよりもっと奥の次元では、

私たちはそうした親元や、引き受ける形質や、環境を“みずから”選んで(より正確には引き寄せて)、

この世に出来(しゅったい)してきているのではないか。

つまり、漫然とくじ引き的に、人に生まれてきているわけではない。

ニッポンの誰それ夫婦のもとに、昭和という時代に、男として、

その両親の遺伝子によって想定される形質をあえて選んで、生まれ出ようという

エネルギーの志向性が『わたし(我)』の根源なのだ。

そして、この世に、心身を授かり、

『わたし(我)』は、かけがえのない『村山昇』として生ききろうとする。

最初の「梅」は一般名詞「a plum tree」にすぎない。

後の「梅」は、特定の独自性をもった「the plum tree」である。

生きるとは、

みずからの選択と、そのなかで最善の自己を開花させようとする奮闘である。

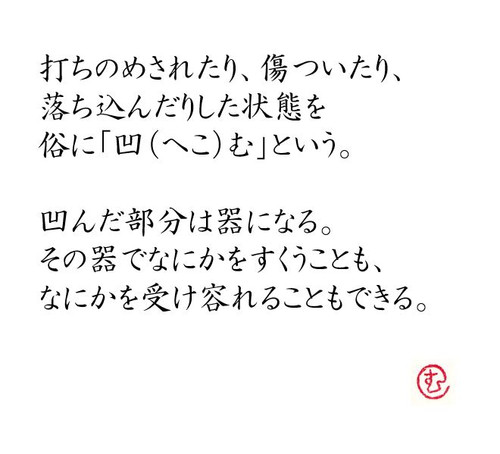

打ちのめされたり、傷ついたり、落ち込んだりした状態を

俗に「凹(へこ)む」という。

凹んだ部分は器になる。

その器でなにかをすくうことも、なにかを受け容れることもできる。

* * * * *

ブッダやイエスの教えが、なぜ千年単位の時空を超えて人びとを抱擁するのか。

それは彼らが偉大な苦しみのなかに身を置き、光を発したからだ。

ガンジーやキング牧師の言葉が、なぜ力をもって私たちの胸に入り込んでくるのか。

それは彼らが深い深い闇の底から叫んだからだ。

ドストエフスキーが狂気的なまでに善と悪について書けたのは、

彼があるときは流刑の身となり、兵士となり、

またあるときは、てんかんを患い、賭博に明け暮れ、まさに狂気の淵でものを考えたからだ。

正岡子規があれほど鋭く堅牢な写実の詩を詠めたのは

病苦に悶絶し、命の火も絶え絶えになるなかにあって、

魂で触れることのできる堅い何かを欲したからだ。

東山魁夷はこう書いた───

「最も深い悲しみを担う者のみが、人々の悲しみを受け入れ慰めてくれるのであろうか」。 (『泉に聴く』より)

ヒルティは『幸福論』のなかでこう記す───

「ある新興宗教の創始者が、自分の教義の体系を詳しく述べて、これをもってキリスト教にかえたいというので、彼(タレーラン侯)の賛成をもとめた。すると、タレーランはこう言った、しごく結構であるが、新しい教義が徹底的な成功をおさめるにはなお一事が欠けているようだ、『キリスト教の創始者はその教えのために十字架についたが、あなたもぜひそうなさるようにおすすめする』と」。

人は、苦しんだ深さの分だけ喜びを感受できる。

また、ほんとうに悲しんだ人は、ほんとうに悲しんでいる人と、ほんとうの明るさを共有できる。

生きることの分厚さや豊かさといったものは、

こうした苦や悲といったネガティブにえぐられることによって獲得できる。

宗教が慈悲や愛を基底にしているのはこのことと無関係ではない。

いずれにせよ、

負を正に転換できる人間の力はすばらしい。

ほんとうの喜びは、ほんとうに苦しんだ人が手にできるのだ。

「よい書物」が生まれるためには二つの創造が要る。

ひとつに、

書き手が言葉による鐘を創ること。

もうひとつは、

読み手がそれをどんとたたき、音色に耳を立てること。

たとえば、私はいま、

池田晶子さんの『14歳からの哲学』(トランスビュー)を読み終えた。

彼女独自のスタイルの哲学書で、ほんとうによい著作だと思う。

ところが、試しに、Amazon.co.jpの読者レビューをみてほしい。

80件を超えるレビューのうち、おおかたは高い評価だが低い評価も少なくない。

低い評価を与える人のコメントを読むと、

読み取る器(それは読解力であったり、咀嚼力であったり、心の態度であったり)に

問題ありと思えるものが多数なのだが、

さりとて本人は目一杯そう思って、この本をとらえている。

彼らにとってこの本は良書からかけ離れているのだ。

また逆に、もしこの本を、人気の女性哲学エッセイストが著した本ということで、

その評判を鵜呑みにしてありがたく文字づらを読むだけの人がいるとすれば、

彼(彼女)にとっても、それは良書とはいえない。

読み手のなかでオリジナルな創造が起こっていないからだ。

むしろ前者の場合で、その本の中身には全く賛同できず、辛辣な批評を書くものの、

それに刺激されて、何か創造的な思考なり発想なりが生まれたなら、

それは本人にとって逆説的に良書といっていいかもしれない。

百万部売れているからといって良い本であるわけではない。

読み手のなかに、なにか強い理解なり、感動なり、空想世界なり、アイデアなり、

創造物が出来上がってこそ良書なのだ。

読み手に大きな創造物をこしらえさせる力をもつ本ほど、大きな本といえる。

良書とはそうした意味で、最終的に読み手がつくる個別的なものである。