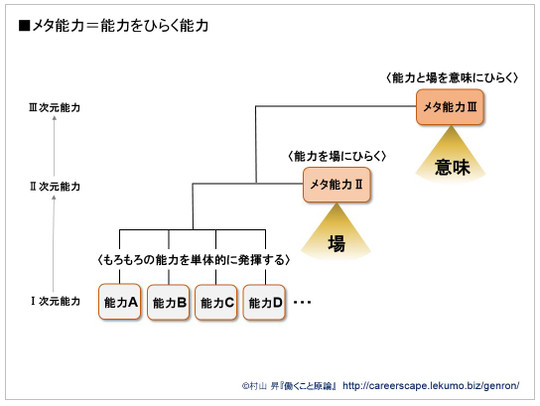

能力をひらく能力~「メタ能力」を考える

◆ある能力には長けていても……

組織のなかには、特定分野の知識が豊富な人、ある技能に長けた人、修士号や博士号を修めた人、利発的でIQの高い人などがいる。しかし、そうした人たちが必ずしも仕事で高い成果を上げるわけではないことを、私たちはいろいろと見聞きしている。

「タコ壺(ツボ)的に深い知識があるがそれを他に展開できない」

「才能に恵まれているのに、配属に不満があって本気を出さない」

「言われた作業は器用に処理できるが、何か新しい仕事を創造することは苦手である」

……本項では、こうした「能力がありながら、能力がひらけない/ひらこうとしない」状態に陥る理由を考えていきたい。そこで私が持ち出したいのが、「メタ能力」という概念である。なお、メタ能力はここだけの新規の概念であり、一般に言及されているものではない。

メタ能力の「メタ(meta)」とは「高次の」という意味である。たとえば心理学の世界では、「メタ認知」という概念がある。メタ認知とは、認知(知覚、記憶、学習、思考など)する自分を、より高い視点から認知するということである。

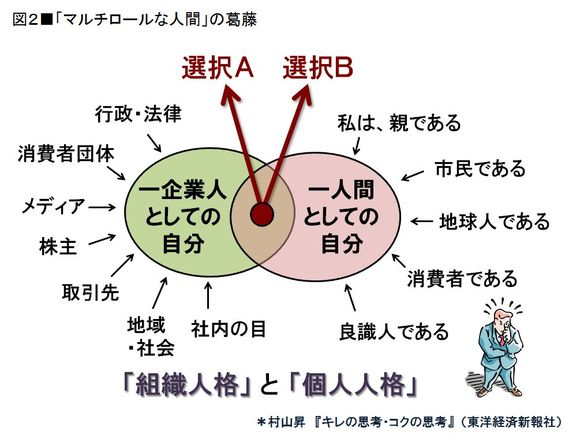

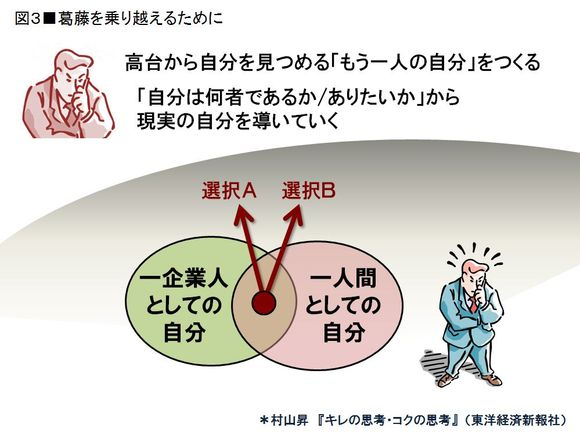

たとえば、会議や商談の場を想像してほしい。私たちはまず、その場でやりとりされる内容や流れを自分なりに把握する。そこでもし自分が何か発言しようとするならば、私たちは考えていることをそのままはき出してしまうのではなく、その場の空気を読み、相手の考えを読み、自分がこう発言すればどう反応があるだろうか、こう言った方がいいかな、ああ言った方がいいかなと、頭のなかに一段俯瞰して考えるもう一人の自分を置いてシミュレーションする。これがまさに「メタ認知」している状態である。

それと同じように、本項では「能力をひらく能力」として「メタ能力」というものを考えてみたい。

【Ⅰ次元能力】 能力をもろもろ保持し、単体的に発揮する

「〇〇語がしゃべれる」「数学ができる」「記憶力が強い」「幅広い教養がある」、

「文章力が優れている」「表計算ソフト『エクセル』の達人である」、

「〇〇の資格を持っている」「運動神経が鋭い」「論理的思考に長けている」───

これらは単体的な能力、素養としての能力である。これらを発揮することをⅠ次元の能力ととらえる。

【Ⅱ次元能力】 能力を“場”にひらく能力

私たちは仕事をするうえで、能力を発揮する「場」というものが必ずある。たとえば、家電メーカーの営業部で働いているとすれば、その営業チームという職場、営業という職種の世界、そして家電という市場環境。一般社員であるかリーダーであるかという立場。これらが「場」である。そして場はそれぞれに目標や目的を持っている。

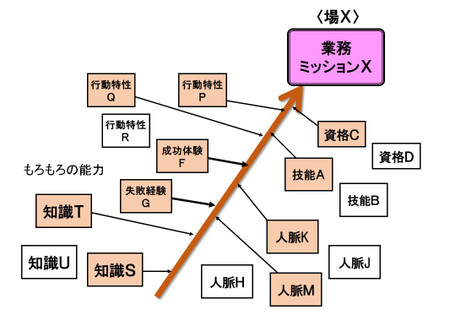

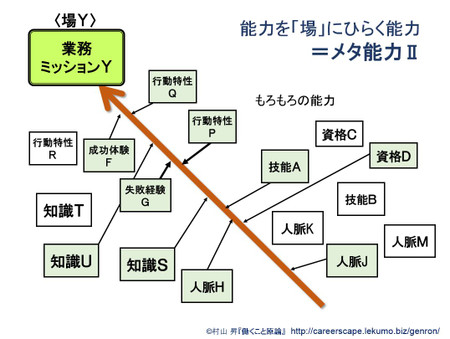

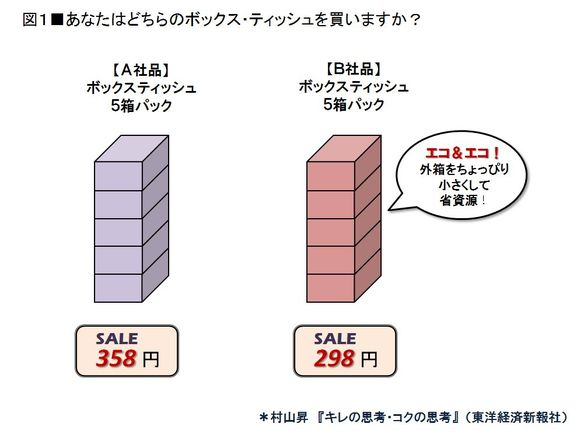

私たちは、もろもろに習得した知識や技能(=Ⅰ次元能力)を、さまざまに編成して「場」に成果を出そうと努める。このⅠ次元能力の一段上からもろもろの能力を司る能力が、言ってみればⅡ次元能力であり、ここで「メタ能力Ⅱ」と名付けるものである。この「メタ能力Ⅱ」についての理解を促すための演習を1つやってみよう。

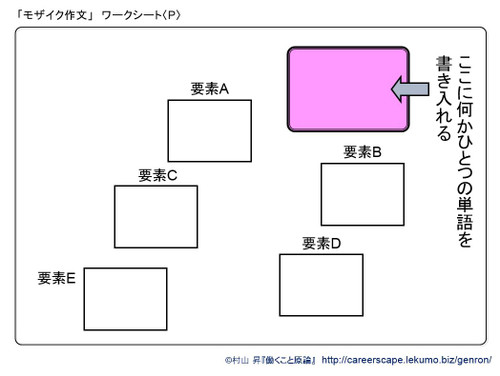

◆演習「モザイク作文」~自分の意図のもとに要素を編成する

〈ワーク指示〉

□ワークシート〈P〉の右上にある四角枠の中に、いまあなたが全く適当に思いついた単語(名詞)を書き入れてください。

□次に、ワークシート〈P〉の他の空欄に次の言葉を埋めてください。

・要素A→「海」 ・要素B→「幸福」 ・要素C→「夏の日」 ・要素D→「中華料理」 ・要素E→「甘い」

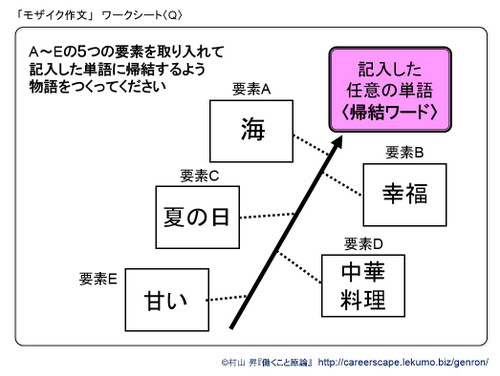

□現在、ワークシート〈Q〉のような状態になりました。では課題です。要素A~Eまでの5つの要素を盛り込んで、あなたが先に記入した単語に帰結するよう物語を作ってください。(時間は10分間)

さて、この課題に対し、どんな物語をこしらえることができただろうか? 実際の研修で出てきた回答例を紹介しよう。

【作例:Kさん・女性】

○記入単語=「机」

○桜の花が「甘い」香りを放つ4月、私たちは入学した。みんなで「海」に行き、大騒ぎをした後、横浜に立ち寄って本格的な「中華料理」に舌鼓を打った。そんな「夏の日」もまるで昨日のよう。そして秋が過ぎ、冬が過ぎた。「幸福」な思い出をいっぱい詰め込んで、きょう、私はこの教室、この「机」ともお別れだ。

【作例:Tさん・男性】

○記入単語=「クルマ」

○「中華料理」の丸テーブルを囲みながら、きょうは我が家の家族会議だ。今年の「夏の日」の旅行は何処に行こうか。「海」にも行きたい、山にも行きたい。温泉にも浸かりたい、キャンプもしたい。そんな「幸福」プランはいろいろ出てくる。しかし、現実はそんなに「甘い」ものではない。なぜなら我が家は先月、「クルマ」を売っ払ったばかりだった。

要素AからEは、まったく脈絡のないばらばらなものである。しかし、ひとたび、「机」なり「クルマ」なり、帰結点を定めるとどうだろう。その瞬間から、これら単体的な要素に意味合いや流れを持たせようと意志的な努力がはたらく。そして、何かしら物語が完成すると、各要素はあたかも最初からその物語のために用意されていたかのように思えてくる。つまり、5つの要素は、当初、単体として分断されていたのだが、私たちは物語をつくる意図のもとで、それらをあるまとまりとして機能させ、つながるように完成させたのだ。

◆「単に~ができる」と「成果が出せる」は別物

これを実際の仕事上のことに引き戻して考えてみよう。

私たちは日ごろ、業務処理や仕事体験を通して、さまざまにⅠ次元能力を身につけていく。だが、俗に言う「仕事ができる人」というのは、そうした単体の能力要素をたくさん持っている人ではない。どんなプロジェクト、どんな職場、どんな立場を任せられても、内面に蓄えたⅠ次元能力を自在に組み合わせて、着実に成果を出すという人間である。上の演習で言えば、どんな帰結ワードを振られたとしても、見事な作文を仕上げられるということだ。これがまさに「メタ能力Ⅱ」に優れている状態である。

つまりⅠ次元能力は、単に「~を知っている」「~ができる」というレベルであるのに対し、Ⅱ次元能力はもろもろの能力を組み合わせて、何か目的にかなった成果を出すレベルを言うのだ。

私自身これまで、メーカー、出版社、IT企業と渡り歩き、業種・職種を超えて仕事をしてきた。メーカー時代にはマーケティングや商品開発、生産管理などの知識を蓄えたし、出版社に入ってからはコンテンツ制作やデザインの技能を身につけた。IT企業ではプロジェクトマネジメントやビジネスモデル構築に関わる知識を得た。その意味では、Ⅰ次元能力をさまざま蓄積してきた。

そして現在、職業人教育という場において働いている。いま何かのサービス開発をするときに頭がどう動くかと言えば、「以前の会社でのあのプロジェクトで習得したマーケティング知識は形を変えれば応用できそうだ」とか、「そういえば、元部長のKさんのコネクションを使えば道が開けるかもしれない」とか、「ああ、あのときの失敗経験がこんなところで役に立つ!」といった具合だ。「メタ能力Ⅱ」とは、このように、過去から蓄えたもろもろの能力を「場」にひらく能力なのである。

◆「異動に納得がいかない」という若手社員に対して

ところで、私が受託する研修の対象は、主に20代・30代前半の会社員・公務員である。彼らがやる気をなくす原因として、不本意な異動というのが少なからずある。「本人の適正を考えないこんなミスマッチな配置転換があっていいのか」とか「会社は一貫性のない異動を強要して、これでどうして一貫性のあるキャリアが築けるのか」といった声を研修現場でもよく耳にする。そんなときに私が伝えるのは次のようなメッセージだ───

・異動というのはサラリーマンの宿命である。

(その宿命から逃れたいなら、どうぞ思い切って独立起業なさい)

・異動はチャンスである。

(思いがけない才能を発見したり、出会いがあったり、世界が広がったり)

・優れた「組織内プロフェッショナル」とは、

次々に命じられる「場・ミッション」を楽しみにでき、

かつ、きちんと成果を出せる人財である。

3番目が、言うまでもなく「メタ能力Ⅱ」を発揮せよということである。では、その次々に命じられる「場・ミッション」をどうやったら楽しみにできるようになるのか、それについては最後に触れる。

【Ⅲ次元能力】能力と場を“意味”にひらく能力

能力の高次元への移行はこれで終わりではない。もう一段高い移行がⅢ次元能力だ。これは自分が持つ諸能力とそれが発揮される場を、意味のもとにひらいていく能力である。具体例で示そう。

◆新幹線の清掃員たちが能力の次元をどう上げていったか

手元に、遠藤功著『新幹線お掃除の天使たち』(あさ出版)がある。この本は、新幹線の車両清掃をするJR東日本のグループ会社、鉄道整備株式会社(通称:テッセイ)の清掃員たちが、いかに3K(きつい・汚い・危険)仕事を、誇り高き「おもてなしサービス」に転換したかを紹介している。以下、同著の内容を参考にしながら、メタ能力の観点から清掃員たちの意識変化を考察してみたい。

テッセイの清掃員が1日に清掃を行う車両本数は110本。車両数は1300両に及ぶ。ホームに入ってきた新幹線車両の清掃にさける時間はわずか7分。その間に、車両清掃、トイレ掃除、ゴミ出し、座席カバーの交換、忘れ物のチェックなどを終えなくてはならない。したがって、清掃員たちに求められるのは、何よりもまず車両をきれいにする基本的なスキルだ。窓の拭き方や掃除機のかけ方から、床にくっ付いたチューイングガムの取り除き方、トイレのパイプ詰まりの直し方などまで、雑多な作業技術を身につける。

会社が今日のように生まれ変わる以前の清掃員たちは、これら基本技術を習得し、それを繰り返すだけの日々だった。言わばⅠ次元能力の発揮レベルに留まる状態である。おそらく彼らの働く意識としては、車両の汚れを落とせば賃金が得られるといっただけのものではなかっただろうか。その意識を変えたのが、同社の矢部輝夫専務取締役である。

矢部専務はJR東日本東京支社からテッセイに移り、試行錯誤するなかで、一つのメッセージを社内外に発信する。それは、テッセイは単に清掃作業をする会社から、快適空間を創造する会社になりたいという宣言だった。そして同社が提供する価値として「さわやか・あんしん・あったか」というキーワードを前面に出した。そのためにまず、制服を一新したり、清掃員の技術コンクールを実施したり、従業員の休憩所を整備したりと、快適空間創造サービス会社のサービスパーソンにふさわしい待遇改善を目に見える形でどんどん行っていった。

その結果、清掃員たちのなかで何が起こったかと言えば、快適な新幹線空間を創造することが仕事の目的としてあり、その手段として各種の掃除技術がある、という意識転換だ。そしてまた、自分たちが提供する「さわやか・あんしん・あったか」に応じて、お客様から評価され、信頼を受け、それが給料につながってくるという意識変革である。とりあえず目の前の汚れを落とせば給料がもらえる。チューイングガムをきれいに除去する技術を覚えるだけで事足れりというレベルからはとても大きな変化だ。まさに雑多に持つ能力を一段上から司り、場にひらくⅡ次元能力が開花した瞬間である。

◆やがて能力も場も手段になった

矢部専務がテッセイに着任して8年。同社が行うサービスは、地味で隠れた清掃から「魅せる清掃」へ、利用客とは遮断された清掃から「接客業としての清掃」へと変わっていき、清掃員たちは新幹線という鉄道輸送の場・旅の場を盛り立てる存在になった。現在では清掃員たちは誰もが、自分の仕事・自社の事業を「おもてなしサービス」だと認識している。そしてついにはⅢ次元能力を発揮する段階に移っていく。

その変化の鍵は、彼らがみずからの仕事に大きく意味を見出すようなったことだ。自分たちのやっていることがお客様の旅の一部になっている。だからこそ「さわやか・あんしん・あったか」という価値提供をもっと高めたいという思い。また、彼らの活躍がメディアで紹介されるほどに、3K仕事だって劇的に転換できるというメッセージを自分たちの姿を通してもっと世に広げていきたいという使命感。そうした働くことの意味から来る内発的エネルギーが次々と彼らの行動変容を促したのである。

その具体例は「エンジェル・レポート」に数々紹介されている。「エンジェル・レポート」とは、日ごろの現場でコツコツとがんばっている人たちを上司や仲間が褒めるための社内の仕組みで、清掃員たちのさまざまな仕事エピソードが報告され、紹介されていく。『新幹線お掃除の天使たち』にいくつも掲載されているので、ここでは割愛するが、それらの事例を読むと、もはや彼らは自分の仕事「場」を自律的に変えていく、新たにつくり出していく主体となっていることがうかがえる。

メタ能力Ⅱは、もろもろの能力を場にひらく能力であった。テッセイの清掃員の場合、当初、その場というものは、経営側から与えられたものであったし、清掃員たちはそこにまだ十分な意味を見出し切れていなかった。ところが、いまでは一人一人が自分なりに意味を見出し、その意味(理念と言ってもいい)のもとに、場をどう変えていこうか、つくり出していこうか、そのために能力をどう総動員しようか、新しいスキルが必要なら進んで学びにいこうというモードになった。これは能力を司る次元がさらに一段上がったことであり、メタ能力Ⅲを発揮している状態といえる。

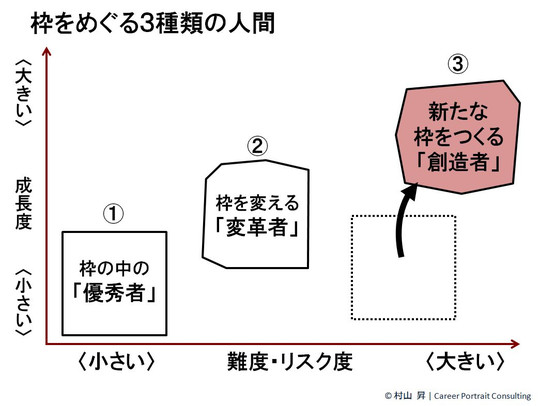

以上みてきたように、Ⅰ次元能力からⅢ次元能力までを簡潔にまとめるとこうなる。

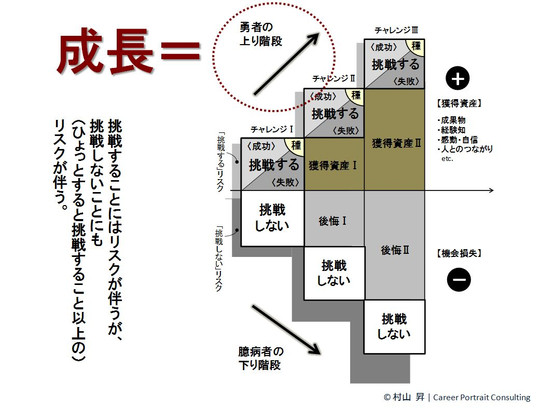

【Ⅰ次元能力】

・能力をもろもろ保持し、単体的に発揮する

・単に「~できる」「~を知っている」ことに満足する

・その単体的な能力を磨くことが自己目的化する

【Ⅱ次元能力】 メタ能力Ⅱ

・能力を“場”にひらく能力

=場が求める目的に合わせて諸能力を寄せてきて自在に編成し、成果を出す力。

そして、その場に応じた能力が新たに身についていく。

・能力を使って成果を上げることにおもしろさを感じる

【Ⅲ次元能力】 メタ能力Ⅲ

・能力と場を“意味”にひらく能力

=意味のもとに諸能力を寄せてきて自在に編成し、

場をみずからつくり出し/つくり変え、実現したい価値を生み出す力。

そして、その意味に応じた価値観が強まっていく。

・能力と場を使って意味を満たすことに喜びを感じる

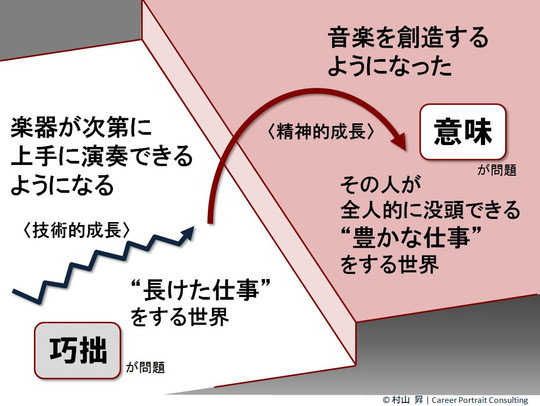

◆能力の成熟化~「進化・深化」と「高次元化」

さて最後に、能力の成熟化について触れておきたい。能力の成熟化には2つの方向があるように思う。

1)その次元内での能力の「進化・深化」

2)能力をⅠ次元からⅡ次元へ、Ⅱ次元からⅢ次元へと上げていく「高次元化」

たとえばここでロシア語が話せるAさんを例にとってみよう。Aさんにはいま、Ⅰ次元能力として「ロシア語を話す力」というものがある。Aさんは今後も時間と労力をかけてロシア語につきあっていけば、文法や聞き取り力、表現力が増していく。これが語学力単体でみた場合の、つまりⅠ次元能力内での成熟化である。

そんなAさんは総合商社に就職し、ロシアに自動車を輸出する部署に配属になった。そうした場を与えられたAさんにとって必要になるのは、ロシア語だけでなく、貿易知識、交渉術、人脈構築力、異文化理解などさまざまな能力だ。これらもろもろの能力を養い引き寄せて、自動車販売の成果を出していく。これがいわばⅡ次元への能力高次元化だ。

そしてAさんは自動車輸出部門での活躍が買われ、その後ロシア駐在となり、ロシアでのエネルギー開発部門に異動となった。そこでも語学力とともに、さまざまな能力を組み合わせて着実に成果を出していった。これはある場からある場へと移り、同様に成果を出すべく能力をひらいていくことで、Ⅱ次元内での能力成熟である。

さて、ロシアでの仕事が長く続いたAさんはやがて支社長となり、次第に日本とロシアの文化交流に貢献したいと思うようになった。彼はビジネスで築いた人脈と立場を活用し、いろいろなイベントを企画・推進することに汗を流した。「民間外交・文化交流こそ平和を築く礎」という信念のもとにこれまでのキャリア・人生で培った能力を惜しみなくそこに発揮した。これは能力と場を意味にひらいている状態であり、Ⅱ次元からⅢ次元へ能力を高次元化した姿である。

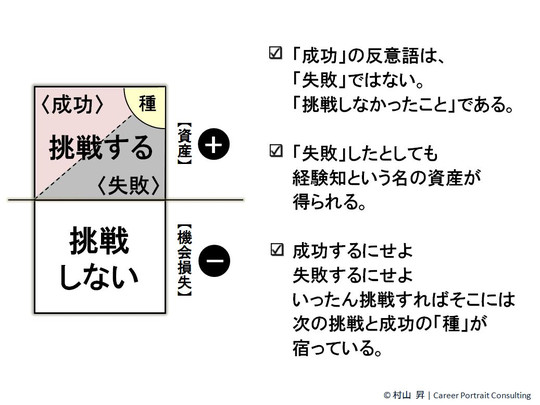

◆メタ能力を開発する鍵は「意味」創造

このように能力の成熟化には、「次元内の進化・深化」と「高次元化」がある。「次元内の進化・深化」については、一所に集中して取り組んだり、経験量を増していったりすることで実現していく。ところが「高次元化」については、どれだけ時間をかけてその分野の仕事を真面目に繰り返していっても次元は上がっていかないことが多い。Ⅱ次元への移行は、「場」が求めるものを自覚し、場のもとに能力を司る意識にならないと駄目である。また、Ⅲ次元への移行は、意味(実現したい理念や価値、使命、志といったもの)を創造し、その意味のもとに能力と場を司る意識になることが不可欠である。

個々が、能力の発揮を全体として強く大きくさせていくためには、やはり、1つめと2つめの成熟化を同時にしていくことが理想である。

たとえば私は執筆業を生業のひとつにしているが、文章表現技術を巧みにしていくためには、それを単体的に鍛えていても限界がある。優れた文章表現を生むには、歴史観を醸成したり、音楽の技法を勉強したり、あるいは絵画の技法からヒントを得たり、そうした他の知識・能力との化学的な融合反応が必要である。また、読み手がどこにいて、どんな欲求をもっているかという需要の場を想定することで、よりいっそう感覚が鋭くなる。さらに、自分は何のために執筆業をやり、何のためにこの文章を発信するのかという意味を強く抱いているほど、文章を究めようという想いが強くなる。そうすることで、結果的にⅠ次元の能力である文章表現力がいやがうえにも強化されていくのである。

ビジネスの現場を見渡したとき、Ⅰ次元やⅡ次元で仕事をする人は多い。だが、Ⅲ次元のレベルにまで引き上げて仕事をやる人は限定的である。それだけ「意味」を最上位に置いて働くことが難しいということだ。しかし、それは生涯をかけて取り組むに値する課題ではないだろうか。能力をひらくことは大事である。だが、能力をひらく能力を持つことはもっと大事である。「メタ能力」開発のための鍵は、最終的には「意味」創造にある。