生命は「動的な奇跡」!~きょう1日を生きることの再考

「良い本」というのは、その本が扱うテーマをよく理解させてくれるのは当然ながら、そこで展開される観点を1つのレンズとして世界全体を見つめ直してみるとき、より深い認識を与えてくれるものでもあります。

その意味で、この2冊───『生命を捉えなおす』(清水博)、『動的平衡』(福岡伸一)はとても「良い本」です。両書とも、これまでの科学が邁進してきた機械還元論的な生命観を超えて、全体論的な視座から生命を見つめ直し、生命を「動的な秩序」として定義します。と同時に、そしてそれを基にして、仕事のこと、生活のことに新しい気づきを与えてくれます。

その意味で、この2冊───『生命を捉えなおす』(清水博)、『動的平衡』(福岡伸一)はとても「良い本」です。両書とも、これまでの科学が邁進してきた機械還元論的な生命観を超えて、全体論的な視座から生命を見つめ直し、生命を「動的な秩序」として定義します。と同時に、そしてそれを基にして、仕事のこと、生活のことに新しい気づきを与えてくれます。

私が特に面白かったのは、清水先生が、極力、西洋的な思考アプローチと形而下の分析を行いながら、かつ、東洋の叡智が過去から直観的に捉えていた生命観を慎重に取り込みつつ、新しい生命科学を打ち立てようとする論理過程です。また、清水先生は、生命という切り口から、「場」という概念に新しい光を与えます。私の場合は、組織論が仕事に関連していますから、これを事業組織の「場」に敷衍して考えることはとても有意義でした。

他方、福岡先生の本は、新しい生命観を基に、昨今のダイエットブームやサプリメントブームの危うさを知ることができます。また、歴史上のいろいろな科学者たちを紹介してくれており、そうした群像物語から刺激をもらうこともできます。

◆生命は瞬時も休みなく「定規立て」をやり続けている

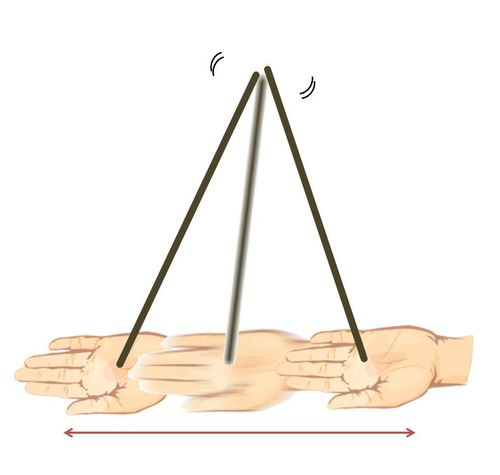

きょうはこの2冊にインスパイアされ、「生命・生きること」について私が再認識したことをまとめます。さて、下図をみてください───

みなさんは、子どものころ、手のひらに長い定規を立てて、それが倒れないように手のひらを前後左右に素早く動かすという遊びをやりませんでしたか。別バージョンとして、足の甲に傘を立てたり、額(ひたい)にほうきを立てたりするのもあります。

───いずれにしても、このせわしなく立たせている状態が「動的平衡」です。

定規には常に重力がはたらいているので、手のひらの動きを止めたとたん、定規は倒れます。動的平衡が失われるからです。生命とは簡単に言えば、この動的平衡の状態です。私たちは、生きている間じゅう、ずっと、四六時中、休みなしにこの「定規立て」を自律的にやっているのです! なんと不思議なことでしょうか。

もう1つ、図をこしらえました。

私たち生物の身体は一つの“器(うつわ)”と考えられます。この器は、開放系と呼ばれるシステムで、常に外部と内部とでエネルギーの交換をしてその状態を維持しています。

ゾウリムシのような簡素な器(簡素といっても、現在の人類の科学をもってしてもそれをつくり出すことはできない)から、ヒトのような複雑巧妙な器まで、生物という器は驚くほどに千差万別です。そしてまた同じヒトの間でも身体の個性がさまざまありますから、器はこれまた千差万別です。

しかも、その器は単なるハードウエアではなく、環境情報を処理するソフトウエアまで組み込んでいます。さらに言えば、霊性までをも宿している。こんなものがなぜ暗黒の宇宙空間から自然に生じてきたのか───この解を求める科学が、やがて哲学・宗教の扉の前に行き着くという感覚が、一凡人の私にも容易に想像ができます。

福岡先生はこう表現しています───

「生体を構成している分子は、すべて高速で分解され、食物として摂取した分子と置き換えられている。身体のあらゆる組織や細胞の中身はこうして常に作り変えられ、更新され続けているのである。

だから、私たちの身体は分子的な実体としては、数か月前の自分とはまったく別物になっている。分子は環境からやってきて、一時、淀みとしての私たちを作り出し、次の瞬間にはまた環境へと解き放たれていく。

つまり、環境は常に私たちの身体の中を通り抜けている。いや「通り抜けている」という表現も正確ではない。なぜなら、そこには分子が「通り過ぎる」べき容れ物があったわけではなく、ここで容れ物と呼んでいる私たち身体自体も「通り過ぎつつある」分子が、一時的に形作っているにすぎないからである。

つまり、そこにあるのは、流れそのものでしかない。その流れの中で、私たちの身体は変わりつつ、かろうじて一定の状態を保っている」。

生物とは、流れの中に生じる“淀み”であり、“容れ物”である。福岡先生は、この後、生命は構造というより「効果」であるとも言っていますが、いずれにしても、生命を捉えるはっと息を呑む定義です。次に、少し難しくなりますが、清水先生の表現はこうです───

「生命とは(生物的)秩序を自己形成する能力である」。

「この内部世界を支配している自己意識には、時間的な継続性をともなう統合的な一体感がありますが、この継時的一体感は、その世界の内部の諸情報が、さまざまなホロニックループのネットワークによって過去から現在に至る時間を繰り込みながら連続的に統合されていることから来ているのです。意識は内なる意味秩序(セマンティックス)の絶え間ないフィードバックとフィードフォワードに複雑なネットワークの上に成立しているのです」。

生命はそれ単独では出現も進化もせず、環境や他の生命との協働によってそれをなしていく。一つの生命(個々の細胞も、全体の生命も)は、生きることを実行していくために独自の“意味秩序”(=これが及ぶ範囲をその生命にとっての「場」と名づける)を持っていて、そのもとに自律的かつ他律的に進んでいくという言及です。これは、仏教哲学が洞察した「空」(くう)や「仮」(け)、「縁起」(えんぎ)といった観念に通底していると思います。

◆人は坂に立つ

いずれにしても生命の出現、そして生きているという状態は、なんとも素晴らしい奇跡です。私たちは、知らずのうちに生まれてきて、知らずのうちに息をして、知らずのうちに身体が成長して、食べて、笑って、ものを考えて、愛して、感動して、刻々と生きています。そのことの不可思議さについて、ついつい鈍感になってしまいがちですが、実はとてつもなく難度の高い営みを細胞1つの次元から瞬時も休まることなく進行させているのが生命です。

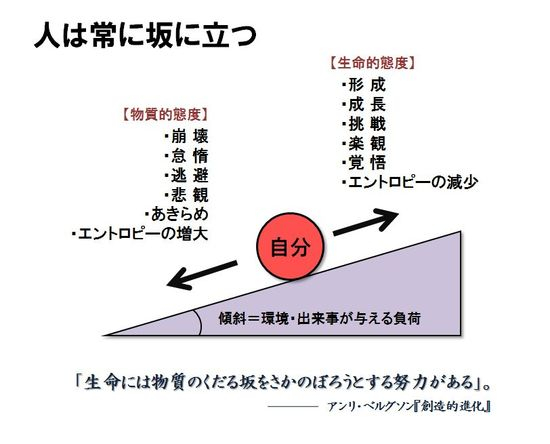

生命の哲学者、アンリ・ベルグソンは『創造的進化』の中でこう言いました───

「生命には物質のくだる坂をさかのぼろうとする努力がある」。

たとえば丸い石ころを傾斜面に置いたとき、それはただ傾斜をすべり落ちるだけです。なぜなら、石ころはエントロピーの増大する方へ、すなわち、高い緊張状態から低い緊張状態へと移行するほかに術をもたない惰性体だからです。

ところが、唯一、生命のみがそのエントロピー増大の傾斜に抗うように自己形成していく努力を発します。坂に置いた石が、勝手に傾斜を上っていくことがあればさぞ驚きでしょうが、それをやっているのが生命なのです。

私は先のベルグソンの言葉と出合って以来、人は常に坂に立っており、その傾斜を上ることがすなわち「生きる」ことだと考えています。

生命の本質は坂を上ろうとする作用です。本質にかなうことは必然的に幸福感を呼び起こします。ですから私は、人間は本来、進歩や成長を求め、勤勉の中に真の喜びを得る生き物だと思っています。逆に、本質にかなわない滞留や衰退、怠惰からは、不幸や不安感を味わいます。アランが『幸福論』で言った「人は意欲し創造することによってのみ幸福である」というのもここにつながってきます。

仕事や人生はいろいろな出来事を通して、私たちに傾斜の負荷を与えてきます。私たちはその傾斜に対し、知恵と勇気をもって一歩一歩上がっていくこともできるし、負荷に降伏をし、下り傾斜に身を放り出すこともできる。一人一人の人間が、生き物として強いかどうかは、結局のところ、身体の強さでもなく、ましてや社会的な状況(経済力や立場など)の優位さでもなく、各々が背負う坂に抗っていこうとする意欲の強さであると私は思います。

◆この一生は「期限付き」の営みである

そんな尊い生命は、とても“か弱い器”でもあります。仏教では、人の命を草の葉の上の朝露に喩えます。少しの風がきて葉っぱが揺れれば、朝露はいとも簡単に地面に落ちてしまいますし、そうでなくとも、昇ってきた陽に当たればすぐに蒸発してしまいます。それほどはかないものであると。

スティーブ・ジョブズは伝説のスピーチで「きょうで命が終わるとすれば、きょうやることは本当にやりたいことか」と問いました。私はこのスピーチを聞くと、吉田兼好の『徒然草』第四十一段を思い出します。第四十一段は「賀茂の競馬」と題された一話です。

京都の賀茂で競馬が行なわれていた場でのことである。大勢が見物に来ていて競馬がよく見えないので、ある坊さんは木によじ登って見ることにした。その坊さんは、

「取り付きながらいたう眠(ねぶ)りて、落ちぬべき時に目を覚ますことたびたびなり。これを見る人、あざけりあさみて、『世のしれ者かな。かくあやふき枝の上にて、安き心ありて眠(ねぶ)らんよ』と言ふに・・・」

つまり、坊さんは木にへばり付いて見ているのだが、次第に眠気が誘ってきて、こっくりこっくり始める。そして、ガクンと木から落ちそうになると、はっと目を覚まして、またへばり付くというようなことを繰り返している。それをそばで見ていた人たちは、あざけりあきれて、「まったく馬鹿な坊主だ、あんな危なっかしい木の上で寝ながら見物しているなんて」と口々に言う。そこで兼好は一言。

「我等が生死(しゃうじ)の到来、ただ今にもやあらん。それを忘れて物見て日を暮らす、愚かなることはなほまさりたるものを」。

人の死は誰とて、いまこの一瞬にやってくるかもしれない(死の到来の切迫さは、実は、木の上の坊主も傍で見ている人々もそうかわりがない)。それを忘れて、物見に興じている愚かさは坊主以上である、と。

医療技術の発達によって人の「死」が身近でなくなりました。逆説的ですが、死ぬことの感覚が鈍れば鈍るほど、「生きる」ことの感覚も鈍ります。

仮に現代医学が不老不死の妙薬をつくり、命のはかなさの問題を消し去ったとしても、人の生きる問題を本質的に解決はしないでしょう。なぜなら、よく生きるというのは、どれだけ長く生きたかではなく、どれだけ多くを感じ、どれだけ多くを成したか、で決まるものだからです。

この一生は「期限付き」の営みです。その期限を意識すればするほど、きょう1日をどう生きるかが鮮明に浮き立ってきます。

哲学や宗教は「死の演習問題を通して、生を考えること」とも言われます。それほど生死(しょうじ)の問題は、人間にとっての一大テーマであり続けてきました。若いうちは、誰しも老いることも、ましてや死ぬことも考えられません。ですが、仕事や日常生活で悩みや停滞があればあるほど、こうした大きなテーマ――生きていることの驚きや有難さ、そして必ずやってくる命の終わりのこと――に考えを巡らせる時間をとることで、逆に卑近な問題やイライラは和らぎ、消えていくことでしょう。

私は毎朝、散歩を欠かしません。近所の雑木林で見る日々の植物の変化や、日差しの移り変わり、野鳥たちの移動、気温の上がり下がり……それら生と死、盛と衰、陽と陰の「大きな波の往復」・「大きな変化の環」を感じることは、「大きな力」を得ることでもあります。みなさんも是非、そういう暇(いとま)をつくってみてください。知らずのうちにホコリや油分で曇っていた眼鏡レンズを拭き取ったときのように、世界が鮮やかに生き生きと見えてくると思います。