◆研修の現場から~成長体験から成長の本質を導き出す演習

私は研修で「成長するとは何か?を自分の言葉で定義せよ」という演習を行っている。

具体的には、各自にこれまでの仕事のなかで「いちばん成長できた経験」をあげてもらい、グループで共有する。そして、そうした自他のさまざまな経験エピソードを踏まえたうえで、「成長すること」の本質は何かを抽出し言語化する作業を行う。

こうした演習を通し、受講者のなかに「ああ、結局、成長するって大本はそういうことなんだな」「多様な機会が成長に通じているんだな」「どんな業務にも自分が成長できる芽は隠れているんだな」という気づきが起こる。

「成長」についての本質を自分の言葉で腹に据えさせることで、日々の苦しかったり、つまらなかったりする仕事のなかにも、自分を成長させてくれる要素というものが何かしら発見できるはずだという意識を育むのがこの演習の狙いである。

ちなみに、下にあげるのは実際の研修で出てきた「成長」の定義の一例である(受講者はおおよそ新卒入社3~5年目の20代社員)───

・成長とは、限界の幅が広がり、他に認められること

・成長とは、得た知識や技術、経験に自信と信頼を持つことである。

それらが他者に認められた時、成長したと強く実感することができる。

・成長は、自分に負荷をかけて、それを乗り切った時に起きる

・努力している時に、後から自然についてくるもの

・成長とは、物事を見る際の観点が増える事である

・成長とは、新たなステージへ進むための武器。

・受動から能動になること

・継続して能力の“筋トレ”をすること

・成長とは、できなかった事が自然とできるようになるまで身につくこと

・成長とは、自分に対する対価が増えることである

・成長とは、挑戦するこころを忘れないこと!

・自分の存在意義を実感すること

・経験を積み重ねることが成長である。

・自分の中の多様性を増やすこと

・昨日できなかったことが、今日できるようになること

・成長とは、課題を解決する力が大きくなることであり、

より大きな課題を解決できるようになったときには、成長しているといえる。

・振り返りながら全力で走ること

これら受講者が書き出した言葉は、いずれも具体的な成長経験から引き出したという点がこの演習のミソである。私が拙著『キレの思考・コクの思考』でも述べたとおり、具体と抽象の2つの次元を往復することによって納得感のある力強い答えを導き出すことができる。抽象だけの思考は脆弱になるし、具体だけの見聞で終わっては広く応用展開できない。抽象と具体の両輪を回すという意味でも効果のある演習になっている。

◆「成長」をさまざまに考える

ちなみに、私が受講者に紹介している成長の定義をいくつかあげる。

○〈成長を考えるヒント1〉

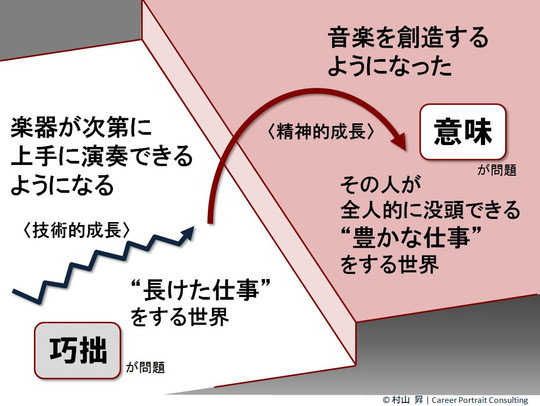

成長とは、

「長けた仕事」を超え、

「豊かな仕事」をするようになることである。

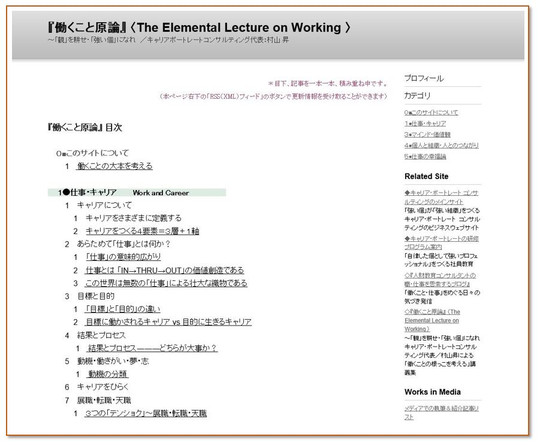

成長には、「技術的な成長」と「精神的な成長」がある。技術的な成長は、いわば「長けた仕事」を生み出す。技術的な成長の観点では、ものごとの処理の「巧拙(上手か/下手か)」が問題になる。だが、人は技術的な成長だけではほんとうに次元の高い仕事はできない。もう一方の精神的な成長が不可欠なのだ。その点をピーター・ドラッカーは次のように書く───

「指揮者に勧められて、客席から演奏を聴いたクラリネット奏者がいる。

そのとき彼は、初めて音楽を聴いた。

その後は上手に吹くことを超えて、音楽を創造するようになった。

これが成長である。

仕事のやり方を変えたのではない。意味を加えたのだった」。

精神的成長で問題になるのは「意味」である。意味を見出したときに、その仕事人は「長けた仕事」を超え、その人でなければ創造できない「豊かな仕事」を生み出す。

誰しも入社3年くらいまでの間や、新しい業務を任された当初は、技術が伸びる「喜び」がある。しかし、仕事慣れしてくるにしたがって惰性が生じてくる。仕事に対するモチベーションの低下やキャリアの停滞感もそうしたところから始まる。組織はそうした状態に対し、ジョブローテーションによる異動や新しい役割を与えるなどして従業員の意識をリフレッシュさせようとする。それはそれで有効的な“外科的”な方法ではある。

しかし、その人がほんとうに次の成長ステージに上がっていくためには、“内からの”変化が要る。それがすなわち、みずからの仕事に対し、意味を満たす「喜び」を見出せるかどうかだ。真の成長は「内的変革」にあり、これがなされてこそ次の技術的成長も起こる。そしてそこからさらに精神的な成長があり、内的変化が起こる。この絶え間ない循環がキャリアを無限に開いていく。

また、精神的な成長を得ている人は、仕事に対し気分的な「楽しい」ではなく、意志的な「楽しい」になっているので、多少のしんどさや苦労に耐える粘りを持つことができる。つまり、「しんどいけど、楽しい」「厳しいけど、やりがいがある」という意識で仕事に向かえるのだ。

* * * * *

○〈成長を考えるヒント2〉

成長とは、

リスクを負って殻を破ったときに得られる収穫物である。

日本の伝統芸能の世界では「守・破・離」という言葉が使われる。その道を究めるための成長段階を表したものである。

「守」:

師からの教えを忠実に学び、型や作法、知識の基本を

習得する第一段階。「修」の字を置く場合もある。

「破」:

経験と鍛錬を重ね、師の教えを土台としながらも、

それを打ち破るように自分なりの真意を会得する第二段階。

「離」:

これまで教わった型や知識にいっさいとらわれることなく、

思うがままに至芸の境地に飛躍する第三段階。

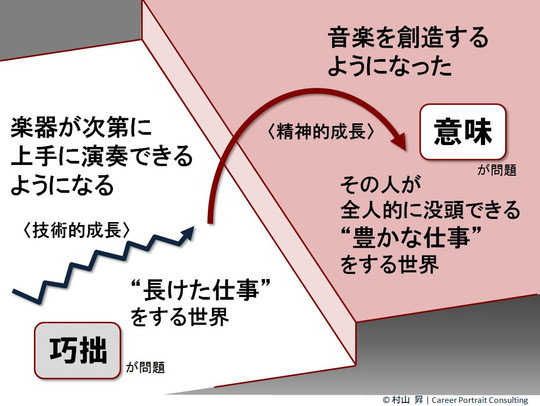

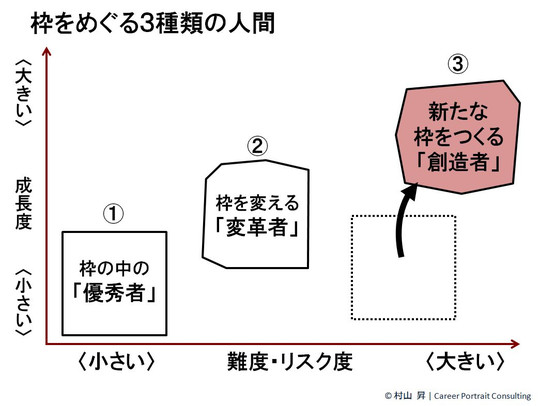

これを「枠をめぐる3種類の人間」として、現代風に焼き直したものが下図である。

1番目に『枠の中の「優秀者」』。

2番目に『枠を変える「変革者」』。

3番目に『新たな枠をつくる「創造者」』。

後にいくほど難度・リスク度は高くなり、その分、成長度も大きくなる。

あなたは、そして、あなたの組織は、どのレベルで満足しているだろうか?───と自問してほしい。

* * * * *

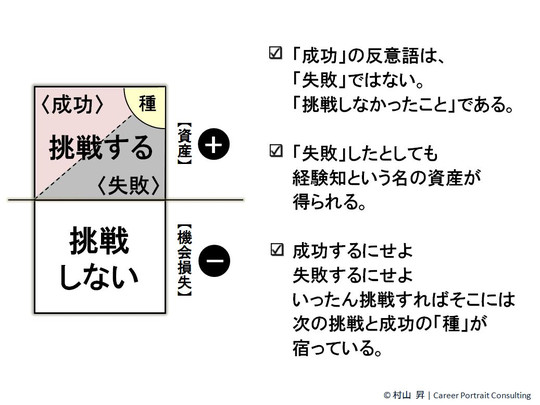

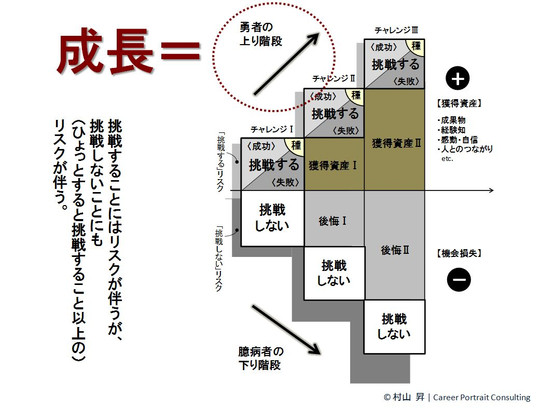

○〈成長を考えるヒント3〉

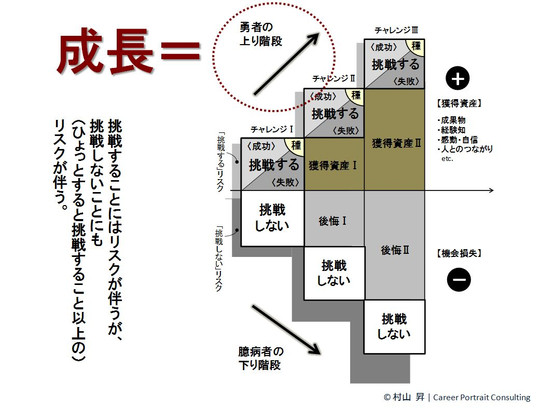

挑戦して失敗することも立派な成長である。

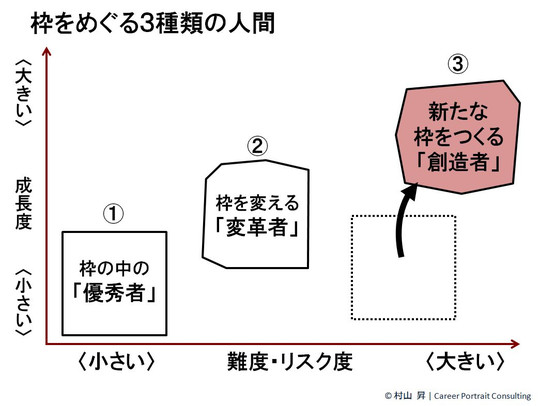

成功の反意語は失敗ではない。「挑戦しなかった」ことである。

何かに挑戦する。その時点で、あなたは成長を手に入れている。

成功すればもちろん技術の習得や経験知、自信、人とのつながりなどを得ることができたはずだし、仮に失敗したとしても、やはり経験知を得ている。発明王トーマス・エジソンがこう言い切ったように───「私は失敗したことがない。うまくいかない 1万通りの方法を見つけたのだ」。

成功するにせよ、失敗するにせよ、いったん挑戦すれば、いろいろなものが内的資産として貯まる。そこには同時に次の挑戦の「種」が宿される。そしてまた挑戦に向かう。すると、また新しい内的資産が貯まり、次の「種」が宿される。そしてまた挑戦する……この繰り返しが、成長という名の「勇者の上り階段」となる。

挑戦は、成長を約束する。

成功の反意語は失敗ではない。「挑戦しなかったこと」である。