9) 過時雑信

2014年1月 1日 (水)

2013年9月24日 (火)

姉妹ブログ『働くこと原論』を開始します!

◆『働くこと原論』ブログ

◆『働くこと原論』ブログ

http://careerscape.lekumo.biz/genron/top.html

* * * * *

このたび、もう1つ別の執筆サイトを立ち上げます。

『働くこと原論』ブログは、

人財教育コンサルタント・概念工作家として独立し10年を超えた私が、

これまで書いた執筆原稿や研修・講演で用いたコンテンツを体系的にまとめるものです。

働くって何だろう、よりよい仕事って何だろう、

キャリア(職業人生)をひらくとはどうすることだろう、を中心テーマにして、

いくつかの項目に分け述べていきます。

「原論」と名づけていますが、多分に主観を含んでいて、

論を立て検証するというよりは随筆的に書き進めていくという、

その意味では「働くことに関する私の講釈集」のようなものです。

いずれにせよ「原論」に込めた意図は、

「根本を考え、本質的なものを取り出し、まとめる」ということです。

生きる時代を問わず、またビジネス、芸術、スポーツなど働く世界を問わず、

人が何か仕事を成そうとするとき、

つねに大事なことは「大本(おおもと)を考える・原点にもどる」ことではないでしょうか。

基となる仕事観をしっかりとつくり、意識することで人は、

強く、高く、深く、広がりをもって仕事をすることができます。

一人一人のビジネスパーソンはじめ、

管理職や経営者の方々、人事・人材育成担当の方々、そしてすべての働く人に向けて、

働くことの大本・原点を考える材料を提供したいと思います。

これは私のライフワークの一部であり、

月々日々、一本一本書き重ねていくつもりでいます。

最終的には100~200本の記事の固まりになろうかと思います。

本サイト『人財教育コンサルタントの職・仕事を思索するブログ』が

雑多な所感・出来事をフロー的に書き連ねていくものとしたら、

『働くこと原論』のほうは、

学びのコンテンツを体系的・ストック的に集積するものとなります。

両サイトとも、更新は不定期で頻度もそう多くはありませんが、気長におつきあいください。

2013年9月 『働くこと原論』執筆開始にあたって

キャリアポートレートコンサルティング

村山 昇

2013年8月23日 (金)

Study to be quiet / 静かなることを学べ

正面に見えるのが「浅間山」の外輪山である「前掛山」(2524m)

正面に見えるのが「浅間山」の外輪山である「前掛山」(2524m)

左手前にあるのが「トーミの頭」(2298m)。ここからの眺めは浅間山を独り占めできる

“Study to be quiet”

───もともとは聖書のなかの言葉らしいのだが、アイザック・ウォルトンが『釣魚大全』(1653年)で用いたことで、より一般に知られる言葉となった。

中学生でもわかる簡単な4つの英単語の羅列だが、とても深い空間を持つ言葉。「努めて静かであれ」「穏やかであることを学べ」「泰然自若と生きよ」など意訳もさまざまある。

人生の最終目的地は、どんな国で暮らし、どんな家族を持ち、どんな職業に就き、どれほどの財力を手に入れようとも、この“quietなる境地”にたどり着くことではないかと思う。

この場合の“quiet”とは、なにも苦労がない、なにも悩みがないという意味での「静か・穏やか」ではない。むしろ、いまだ苦労も絶えない、悩みもさまざまあるが、それでもおおらかに構え、それらのことに動じずに生きていける心の強さをもったときの「静か・穏やか」だ。だから私たちは死ぬまで、“Study to be quiet”の継続なのだ。

ただ、私たちは凡夫だから、なかなか普段の生活のうえで“quiet”になれない。でも、趣味のなかで“quietなる境地”を一時(いっとき)でも学ぶことができる。それが「釣魚」であるというのがウォルトンだ。私は釣りと並んで「登山」も強く推したい。

釣りも登山も、肉体的な負荷にさらされ、外界の状況を刻々と察知していくという意味では動的である。しかし、心には忍耐と沈思が求められ、きわめて静的である。釣果や登頂といった結果は、長い長い「静かな時間」の末に、ごほうびとしてやって来る(ときに、やって来ない)。

釣りや登山が与える最高のものは、「釣れた!」「登った!」という感動よりもむしろ、おおいなる自然に抱かれながら、一個の小さな我が大きな我と溶け合っていく、そのときのすがすがしくも力強い「静かさ」を学ぶ機会ではなかろうか。

ちなみに、『釣魚大全』の原題は、“The Compleat Angler, or the Contemplative Man's Recreation”(完全なる釣り師:もしくは沈思する人間の娯楽)となっている。

2013年7月22日 (月)

「衣食住+職」足りて、“精神の飢餓感”を起こせるか

過日、『LEADER’S CAMP 2020~未来を変える学び場』(株式会社インテリジェンス主催)を終えました。「セルフ・リーダーシップ~自己をたくましく導くプロフェッショナルになるために」とのテーマで行った2時間半のミニワークショップの模様が、下のウェブページで詳しく紹介されていますのでご覧ください。

○→当日の模様はこちらを

使用したスライド(抜粋)もあります。

「Leader’s Camp 2020」のページ

私は普段、企業内研修を主に行っており、顧客企業の外で、こうした参加者を広く公募するオープン型のセミナーはほとんどやりません。ですが今回参加された方々の業界や職種はとても幅広く、いろいろな個人発表を聞くに、私もたくさんの気づきが得られました。

何よりもよかったのが、みなさんの真剣に参加される熱でした。セミナーを終え会場を出るときに、今晩はほんとうに“よい会”だったなと思えました。“よい会”というのは、つまり、参加者の1人1人が真摯に仕事・キャリアを考え、それを共有し合い、啓発し合い、未来への元気を湧かし合う場ができたという意味で、よい会でした。

何年も研修やセミナーをやり重ねてくると、どれだけのものが受講者側に沁みているか、響いているかがわかるものです。その沁み具合や響き具合が、今回は近年ではまれなほど強く感じられました。人は深い内省によって心の奥底から力を得ることがありますが、そのときの静かな高揚感が、会場全体にずしんと満ちたように思います。

帰りの電車の中で私は、なぜ今晩は特にそういう会ができたんだろうと考えを巡らせました。で、得た答え。───それはやはり「飢餓感」の違いなんだろうな、と。

今回の参加者の多くは、人材紹介会社であるインテリジェンスさんとつながっている人たちです。つまりは目下、転職を考えていたり、求職中であったり、自分のキャリアに対し何かしらの手を打たなければと意識が立っている人たちです。実際、セミナーが終わった後、何人も私のところへ個別にキャリアの相談に来られましたが、いずれも転職や起業、再就職、留学に関する内容でした。中には深い悩みの方、強い決断をせねばならない方の相談もありました。また、「うちの会社は中小なので、こういう社員教育はなかなかやってもらえません。きょうはほんとうに来てよかったです」と、そもそも普段から学びの機会に恵まれない方のお礼の言葉もありました。

悩んでいるからこそ、求める気持ちが強くなる。

飢えているからこそ、手にした機会を大事にする。

そんなことをあらためて感じ取った一夜でした。自身の経験から少し加えると、私は31歳のときに、会社に無理やり特例の休職を認めてもらい、私費で米国の大学院に留学をしました。20代に貯めたお金をつぎ込み、日本の大学では学問体系のなかった「情報の視覚化」という分野の研究をしようと決断したのです。日々の業務に忙殺されるなかで、いま一度「学びたい」という渇望があったからでしょう、留学の総費用は約600万円かかりましたが、もったいないとは全然思いませんでした。留学生のなかには、社費留学で金銭的に悠々学ぶ連中もいました。しかし、私は悩み抜いたうえでの留学決行です。そして大量出血の自腹切りです。彼らと比べ、学ぶ必死さが違うのは当然でした。

飢餓感は真剣さを呼び起こします。その観点からながめると、私が普段接している企業内研修の場の雰囲気は、悩みの中から求める気持ちや、学びの機会を大事にする真剣さが必ずしも強くないと感じてしまいます。もちろん意識がかなり高い人もいます。けれど、「全員必須の研修です」といって集められる中には、「業務が忙しいのに研修か」とか、「こんな研修、自分には意味ないよ」と最初から決めつける人がいたり、表面は真面目に受講していても内省をいっこうに深めないまま適当にやり過ごす人も多かったりします。

確かにそれは研修事業者側の能力不足があって、つまらない研修を提供しているという理由があります。そしてまた、向上意欲の萎えた人たちをどうにか学ばせるのも、研修事業者の腕の見せどころでもあります。しかしながら、「衣食住+職」がひとまず安定した人たちの根っこのところの「飢餓感」や「求める心」をどう呼び覚ましていくのか、これは一研修事業者だけではいかんともしがたい難題です。

テレビ番組などでよく、貧しい国の村の子どもたちが、ボロボロの教科書と鉛筆を持ちながら目をキラキラとさせながら勉強している映像を観ます。私たち日本人はもはやあの純粋な“学ぶことの喜び”から遠いところにいます。

「腹の飢え」がなくなった私たちが、それに代わって、もっと学びたいという「心の飢え」、何かもっと大きな価値を成就したいという「心の渇き」を内面に起こし続けることができるのか。これは、個人にとっても、組織・社会にとってもほんとうに大きな課題です。日本の再生ということで、アベノミクスがさまざまに議論されています。アベノミクスはあくまで外側からの施策です。真に日本が強くなるためには、国民一人一人の内的な成長意欲、つまり、単に生きるだけでなく、よりよく生きることを志向して「心の飢え・心の渇き」を自分のなかに湧き起こせるかどうかが決定的に重要です。歴史を振り返っても、国や文化・文明を興隆させてきた根本は、人びとのなかに湧き起こるエートス(精神的気風)でした。

いまさらながら故スティーブ・ジョブズ氏の言霊が私たちに覆いかぶさってきます。

───“Stay hungry, stay foolish.” (飢えていよ・一途な馬鹿でいよ)

* * * * * *

【発展思索】

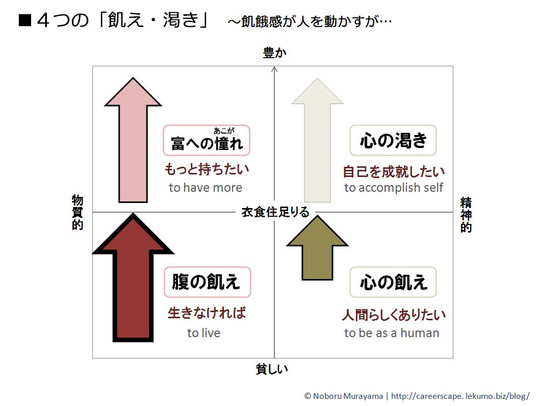

4つの「飢え・渇き」

「渇欲・飢え」を巡る思索を私なりに整理したのが下の図です。

人間は貧しい状態から豊かな状態を目指す性質をもっています。つまり、「足りないから満たしたい」という欲求です。もし自分が貧しい社会に生活しているとすれば、2つの欲求が生まれてくるでしょう。1つには、「腹の飢え」からくる“生きたい/生きなければ”という切迫した欲求です。この欲求は、食べ物や衣服、住居などが手に入れば解消されるという意味で物質的な次元のものです。そしてもう1つは、「心の飢え」からくる“人間らしくありたい”という精神的な欲求です。この欲求は個人の尊厳や誇りに属するもので、具体的には、学校教育が受けられる、法律によって人権がきちんと守られることで解消されていきます。

そしてある程度「衣食住」が満たされる社会になってくると、また別の2つの欲求が生まれてきます。「腹の飢え」は「富への憧れ」に変わり、もっと多く食べたい、もっとよいものを食べたい、もっと美しく食べたい、になってきます。この欲求は食べることに限らず、もっとお金を持ちたい、物を持ちたい、名誉を持ちたいなど、所有全般に広がっていきます。一方、精神的な欲求としては、自己の可能性を最大限に開発したい、もっと大きな価値の実現に自分を使いたいという「心の渇き」が出てきます。

◆モノが豊富な社会にあって容易に起こらない「心の渇き」

さて、現代の日本に生きる私たちにとって、2つの対照的な課題があるように思います。1つは、放っておいても強く湧き起こってくる「富への憧れ」をどう制御していくか。もう1つは、なかなか起きてこない「心の渇き」をどう呼び覚ましていくか。

「富への憧れ」はそれ自体悪いものではありません。個人ががんばって働こうとする意欲の源泉はここに大部分がありますし、資本主義経済を回す基本的な動機もここにあります。ですが、金・物にかかわる“もっともっと”という欲は強力です。1人1人の人間がそれを際限なく追い求めたら、このかけがえのない地球環境が早晩もたなくなるでしょう。

東洋の叡智は、その欲を賢く制御せよということで、「知足」(=足るを知る)の思想を提唱しました。どこまでの欲はよしとし、どこ以上の欲は控えるか、その線引きはあくまで1人1人の人間の自律に任せられるのが「知足」の教え。単に100%欲を禁じ、欲を断ずるよりも難しいことですが、人間や社会がほんとうに成熟化するとは、これができることなのだと思います。

そしてもう一方の「心の渇き」問題。米国の心理学者アブラハム・マズローはこれを「自己実現欲求」と名づけ、「欲求5段階説」の最後5番目にあげているものです。それだけにここに自分なりの答えを見出していくことは難しい、しかし生涯を懸けて取り組むに値する問題です。

◆「欠乏を満たす」問題VS「存在意義をつくり出す」問題

「腹の飢え」にせよ「心の飢え」「富への憧れ」にせよ、それは欠乏充足の問題です。つまり、自分に不足しているものが何であるかがわかっていて、それを供給してやれば解決がみえるという問題です。しかし「心の渇き」のみは、いわば存在意義の問題です。自分が腹の底から納得できる“生きる意味・自分の役割・使命観”がじゅうぶんにわかっていない、つかみきれないという渇きです。そしてその答えはどこかにあるのではない。他人から買えるものでもない。自分で創出しないかぎり、永遠に自分を満たすことはない、そういう次元の異なった問題なのです。

こうした自分の存在意義をめぐる渇きは、ただちに生命をおびやかすものではありません。ゆえに「衣食住+職」がとりあえず満たされ、ましてや多量の業務に忙殺される日々を送っていると、ついつい「心の渇き」に意識を向けることがおっくうになるものです。むしろ仕事疲れが増してくるほど、お金で交換できる非日常気分のレジャーや豪華なモノで癒しを得たいと思う。そしてもっとお金が欲しいとなる。で、もっとストレスフルに働いて稼ごうとする……。それは「富への憧れ」がもつ悪い回路に取り込まれた姿です。「富への憧れ」が知らずのうちに「富への執着」や「富を減らすことへの恐怖」に変質し、自分を別の意味で苦しめる。そこからはますます「心の渇き」が遠くなります。

私は「心の渇き」を感じればこそ、こうした記事を書いています。お金にもならない記事を何日もかけて、数行書いては進み、数行削除しては書き直ししながらブログにアップしています。例えば今回はこのように人生における渇欲・飢えとは何かという大きな問いを立てていますが、これに対する絶対の正解はありません。自分の解釈を書きながら掘り下げていくだけの作業です。しかしこの思索を巡らせ、文章を編んでいる過程が“豊かな時間”であり、“豊かな自分をつくる作業”であると思っています。

ある人は言うかもしれません───「そんな小難しく人生を考えるな。リゾート地のホテルで、恋人や家族を伴い、美味しい料理を食べながらのんびり過ごすことだって豊かな時間だ。そこで鋭気を養って、休み明けからまた働けばいいのさ」と。私はそうした考えや行動を否定しません。私も実際そうしています(私は山登りに温泉にビールですけど)。しかし、それでは根本的な豊かさを得ることにはつながらないと思うのです。

◆堅固な豊かさ・もろい豊かさ

私が問いたいのは、その豊かさの堅固さです。お金で交換できる癒しや興奮、優越は、消費的であり、もろさを免れません。どんな金持ちであっても、王様であっても、幸せ家族であっても、モノで担保される安心に依っているかぎり、つねに「こんな幸福がいつまで続くんだろう。これを失うときが怖い」という気持ちにさいなまれるでしょう。その点、「心の渇き」に対する答えを見つけ出そうとする作業は、結果的に答えが見つかっても見つからなくても、それ自体、創出的であり、堅固な豊かさです。そうした堅固な豊かさを得ればこそ、ときどきに楽しむリゾート地での非日常イベントが、よりいっそう自分を蘇らせるものになるのだと思います。

「人間とは意味を求める存在である」と言ったのは、ユダヤ人精神科医ビクトール・フランクルです。彼は第二次世界大戦下、独ナチス軍に捕まりアウシュヴィッツ強制収容所に送り込まれました。そのとき書物にして出版するつもりでいた原稿が軍に没収され捨てられてしまいます。フランクルは収容所のなかで、自身の存在意義を見出します。ここを何としても生き延びてもう一度原稿を書きなおそうと。その生きる意味こそが、自分にあの凄惨極まる収容所で耐え抜く力を与えたのだと語ります。そんなフランクルであればこそ、次の彼の言葉は深く重い内容を含んでいます。

───「人間が幸福を追い求めれば追い求めるほど、ますます彼は幸福を追い払ってしまうのです。このことを理解するには、人間は結局のところ幸福を目標にしているのだという先入観を克服しさせすればよいのです。つまり、人間が実際に欲しているのは幸福であることの根拠を持つことなのです。……幸福は追求され得ない。それは結果として生じる」。 (『意味への意志』より)

幸福への根拠を持つために、いろいろと考え、行動し、もがく。そのプロセス自体が、実は後から振り返ってみてわかる幸福なのだ、これがフランクルの叫んだ主張です。私もほんとうにそう思います。だからこそ、「心の渇き」に真正面から向き合うことは生涯を懸けてやるに値する奮闘なのです。

◆大きな生き方は「大きな生き方をする人」からしか学べない

「心の渇き」が大事なことはわかる。けれども飢餓のない平穏で多忙な生活のなかでそれをどう起こせばよいのか───そんな質問もしばしば受けます。

例えば私自身は、「ロールモデル」(模範的存在)に多く触れるようにしています。強く、大きく、深く、高く生きている人と、自分とのギャップを感じることです。例えば、野口英世は自らの命を犠牲にしながら細菌研究に明け暮れた。マハトマ・ガンジーは強靭な意志の「NO」を貫き民衆を率いていった。岡本太郎は強烈に自己を爆発させ、他に媚びることをいっさいせず、そのエネルギーを作品に変えていった。そうした生きざまに刺激を受けることで、じゃぁ自分は何に生きるんだ、いまの生き方は生ぬるくないか、自分の能力を使って世の中に何の価値をぶつけていくんだ、とそんな心理モードになってきます。それが実に「心の渇き」が起こった状態ではないかと思うのです。

サラリーマンの間では、夢とか志という言葉が死語になりつつあります。仕事量とスピードが増す日々の業務現場。目標数値を達成せねばならないというストレス。不機嫌な職場での人間関係。多くのサラリーマンはともかく疲れていて、「心の渇き」とか「大きな生き方」「夢・志」とか言う前に、日々の自分をどう継続していくかだけで目一杯な状況があります……。「しかし、だからこそ!」と私は声高に主張したいのです。だからこそ、心の渇きを起こし、大きな動機を耕さなければ、ほんとうに健やかで朗らかな仕事人生は送っていけない、と。

最後に、フランクルの言葉をもうひとつ。

───「人間にとってまず第一に必要なものは平衡あるいは生物学でいう“ホメオスタシス”、つまり緊張のない状態であるという仮定は、精神衛生上の誤った、危険な考え方だと思います。人間が本当に必要としているものは緊張のない状態ではなく、彼にふさわしい目標のために努力し苦闘することなのです。彼が必要としているのは、是が非でも緊張を解除するということではなく、彼によって充足されることを待っている可能的意味の呼びかけなのです」。 (『意味による癒し』より)

2013年6月 6日 (木)

「LEADER’S CAMP 2020」に出講します!(6月19日開催)

『LEADER’S CAMP 2020』告知サイト

人材紹介会社大手の株式会社インテリジェンスが主催する『LEADER’S CAMP 2020~未来を変える「学び場」』。その第3回講師として登壇することになりました。概要は次のとおりです。

* * * * *

〈LEADER’S CAMP 2020~未来を変える「学び場」第3回〉

○日時:6/19(水)19:30~22:00(受付開始19:00)

○場所:東京・丸の内ビルディング

○講師:村山 昇(キャリア・ポートレート コンサルティング 代表)

○テーマ:『セルフ・リーダーシップ』

~自己をたくましく導くプロフェッショナルになるために~

○参加対象:社会人経験10年未満の方

○詳細情報・参加申し込み(参加無料:応募者多数の場合は抽選):

http://doda.jp/contents/mirai/leaders_camp/murayama.html* * * * *

インテリジェンスのご担当者からは、若手のビジネスパーソンに向け、自身のキャリア形成に対し、積極果敢な行動意識を醸成できるようなヒントを与える場にしたいとのご要望がありました。 そこで私は、キャリアをたくましく拓くためのキーコンセプトとして「セルフ・リーダーシップ」と「VITMモデル」を軸にプログラムをこしらえました。

そこで私は、キャリアをたくましく拓くためのキーコンセプトとして「セルフ・リーダーシップ」と「VITMモデル」を軸にプログラムをこしらえました。

VITMとは、「V=ベクトル(方向性)」「I=イメージ(理想像)」「T=トライアル(自分試し)」「M=ミーニング(意味)」のことです。この4つの要素がいかにキャリア形成に影響を与えるかを解説するとともに、参加者1人1人のVITMが何かをあぶり出すワークをやる予定です。そしていかに自己を導く(=セルフ・リーダーシップ)能力を発揮していくかにつなげていきます。

今回は2時間半のセミナーですが、濃密にやりたいと思います。ご関心のある方はどうぞご参加ください。

最近の記事

過去の記事を一覧する

Related Site

- ◆キャリア・ポートレート コンサルティングのメインサイト

「強い個」が「強い組織」をつくる キャリア・ポートレート コンサルティングのビジネスウェブサイト - ◇『ふだんの哲学』〈Philosophy for Everyday Living〉

14歳から大人まで 生きることの根っこをがんがえるウェブ絵本 - ◇『コンセプチュアル思考の教室』〈The Classroom of Conceptual Thinking〉

概念を起こす力・意味を与える力・観をつくる力「コンセプチュアル思考」を学ぶサイト - ◇『人財教育コンサルタントの職・仕事を思索するブログ』

「働くこと・仕事」をめぐる日々の気づき発信 - ◇『働くこと原論』 〈The Elemental Lecture on Working 〉

~「観」を耕せ・「強い個」になれ キャリア・ポートレートコンサルティング代表/村山昇による「働くことの根っこを考える」講義集

Book/Publication

Works in Media

Link

- 経営大学院グロービス『知見録』

連載コラム 『働くココロに哲分補給』 執筆中!1枚の概念図があなたの仕事・キャリアを変える! - 人事を変える集合知コミュニティ『HR-Agora』

『人事担当者のための「働くこと」基礎概念講座』連載中! - INSIGHT NOW ! 情報サイト

各分野の気鋭コンサルタントが旬情報を発信するサイト。私もビジョナリーの一人として、人事・キャリア関連の記事をアップしています