11月29日から全国書店で発売される新著『キレの思考・コクの思考』の著者献本分10冊が出版社から届きました。

独立後8冊目の著書となるこの本は、「思考」を私なりの観点で切り取ってまとめたものです。タイトルに用いた2つの思考は、端的に言うと───

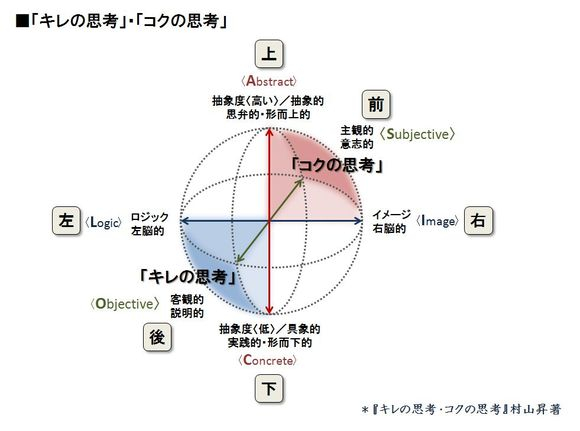

○「キレの思考」=具象的に・論理的に・客観的に考える=鋭い思考

○「コクの思考」=抽象的に・イメージ的に・主観的に考える=豊かな思考

ということです。「大きな思考」は、この2つの思考を大きく往復運動することによって生まれるというのが私の主張です。

この本ではいくつもの新しいコンセプトを提示しています。タイトルにある「キレの思考・コクの思考」はもちろんのこと、思考を3次元でとらえる「思考球域(Thought Sphere)」、そして「図解から図観へ:概念のマンダラ化」など。さまざまな紙上演習を通して、それらを解説していきますので、知的に楽しく読み進めることができると思います。演習では特に、第7章の「モラルジレンマに立つ」で紹介している事例が、読者のコクの思考を問うには面白いものとなっています。

きょうは以下に、「思考球域(Thought Sphere)」「キレの思考・コクの思考」に触れた部分を抜粋してお届けします。

* * * * *

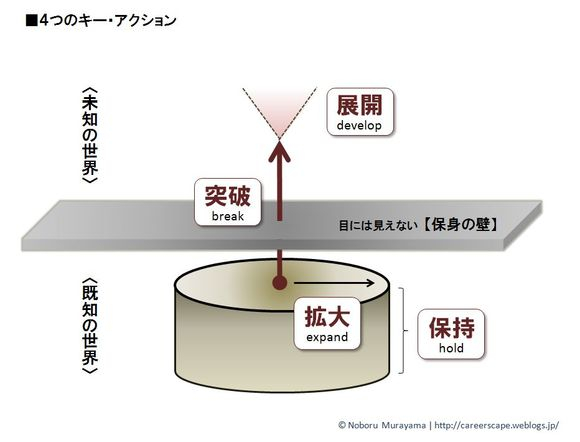

◆「思考の三軸」がつくる球状空間

私たちはこれまで、思考というものについて、論理法や発想法といったアプローチからさまざまに分類をしたり、全体像を描いたり、またそこに命名をしてきた。「帰納法/演繹法/そして第三の『アブダクション』」「水平思考/垂直思考」「右脳思考/左脳思考」、また「ロジカルシンキング」や「フレームワーク思考」「(川喜田二郎氏による)KJ法」など……人間の思考は、まさに思考を尽くして捉えようとしてもその奥深さはきりがなく、そのテーマを取り扱おうとする者に無数の切り口を与えてくれる。

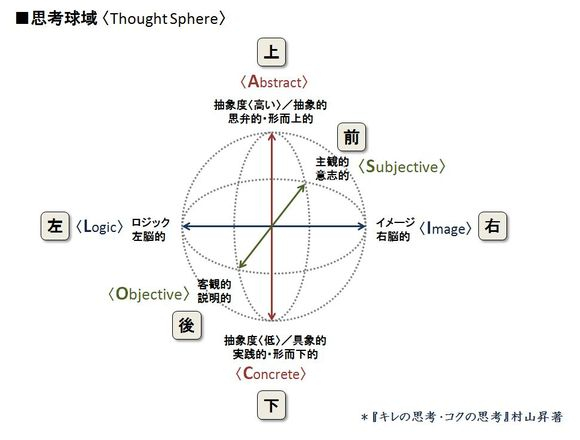

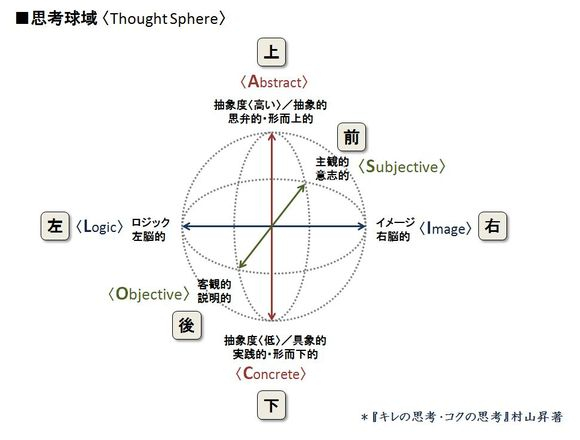

そこで私は今回、次の三つの軸で思考というものを捉えようと試みる。

〈1〉思考の上下軸───「抽象的/具象的」

〈2〉思考の左右軸───「論理的/イメージ的」

〈3〉思考の前後軸───「主観的/客観的」

この三軸で形成される空間を球体に見立てたのが下図である。

これを私は「思考球域」と呼んでいる。英語で造語表記をするなら「Thought Sphere」(ソート・スフィア)となるだろうか。

「Sphere」とは、球形のもの、作用や活動が及ぶ範囲、天空を意味する単語である。私が抱く思考の概念イメージは、まさにこの「Sphere」がぴったりだと感じている。作用・活動の領域が球状に広がり、しかも外縁部には定かな境界線がなく、その先はもっと大きな空間につながっているというまさに天空的なものを想像するからである。

さらに、三軸による三次元の表現も、私には理にかなっているように思える。つまり、思考には、

1)物事を抽象化して本質をつかみにいくか、それとも、具象化に寄っていって個別の実態を見 ようとするかといった「上下方向」があり、

2)論理的に分解し組み立てて理解するか、それとも、直観的なイメージで把握するかといった「左右方向」があり、

3)主観的・意志的に考えを前面に押し出していくか、それとも、一歩引いて、客観的・説明的に物事を見つめるかといった「前後方向」の三方向があると思えるからだ。

◆「キレ」の思考・「コク」の思考

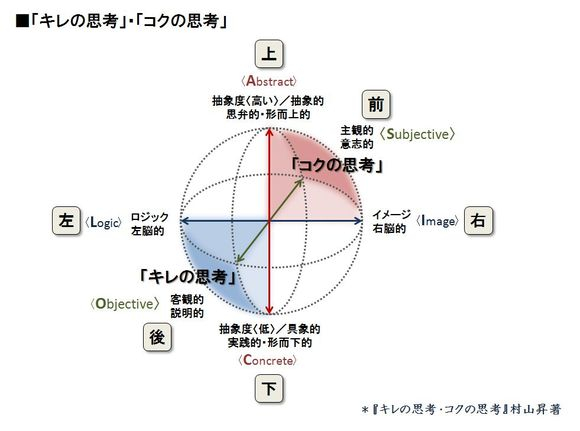

さて、ここで私は、この二つの対照的な領域を基地にする思考に特別な名づけをしたい。一つは、「C(具象)×L(論理)×O(客観)」領域を基地とする思考を『キレの思考』と。これは、典型的にはサイエンスの人びとが行っているものと考えればわかりやすいだろう。そしてもう一つは、「A(抽象)×I(イメージ)×S(主観)」領域を基地とする思考を『コクの思考』と名づける。これは、典型的にはアートの人びとが行っているものである(下図)。

「キレ・コク」は、ご存じのように、ビールやコーヒーなどの味を評価する言葉としてよく用いられる。「キレ(切れ)」は、辛いや酸っぱいなど舌の上での刺激が明瞭で、その後、すっと味が消えていくことをいう。他方、「コク」は、複雑に入り混じった味が余韻をもって舌や喉、口内に留まることをいう。

私は、思考にも「キレ」と「コク」という性質の転用が可能だと思う。「キレの思考」と「コクの思考」の特徴をまとめると次のようになるだろうか。

【キレの思考】

・「C(具象)×L(論理)×O(客観)」領域を基地とする思考活動

・「シャープ&ソリッド」な思考

(sharp=鋭い・明快な、solid=固形の・硬い・実線の)

・具象性に根付きながら明示するように考える

・tangible(触れられる)、explicit(系統立てられた)、establish(立証する)

・不確実性や曖昧さを排除する

・実践や実利を求める

・客観的事実を積み上げていく

・物事を細かに分解し調べて理解しようとする(還元論的)

・分析的、収束的

・直線的に、連続的に

・「理知の人」、事象を測量し証明する

・形態〈form〉寄り

・その思考をする者の能力に関わる

【コクの思考】

・「A(抽象)×I(イメージ)×S(主観)」領域を基地とする思考活動

・「リッチ&ファジィ」な思考

(rich=豊かな・濃厚な・味わいのある、fuzzy=ぼやけた・曖昧な・不明瞭な)

・抽象的に、輪郭を描かず、示唆化するように考える

・intangible(触れられない)、tacit(暗黙の)、metaphor(隠喩)

・不確実性や曖昧さを受け入れる

・観念的でよしとする

・主観的解釈で仮説を立てる

・物事をまるごと包み込んでとらえようとする(全体論的)

・綜合的、拡張的

・非直線的に、非連続的に

・「智慧の人」、意味・価値を物語る

・本質〈essence〉寄り

・その思考をする者の存在に関わる

◆鋭く明瞭に考え・豊かに曖昧さをもって考える

私たちは誰しも、運動量に差こそあれ、ときに「キレ」でもって科学者のように考え、ときに「コク」をもって芸術家のように考える。

たとえば俳句を詠もうとするとき、詠み人はまず目の前にしている自然を細々と観察する。雲の動きがどうなっているか、風がどう吹いているか。何の植物があり、どんな色の花を咲かせているか。それは言ってみれば、自然を個別に具象的に観ていき、句の材料になるものが何かないかを鋭敏に探している姿勢である。そこでは「キレの思考」をしているわけだ。

と、次の刹那に詠み人は、いまここにある自然の本質的な存在要素は何であるか、自分は何をモチーフとして描くか、といったものを抽出する。それは「コクの思考」である。そこは曖昧さという霧のなかであり、直観というサーチライトで“何か”をつかみにいく作業となる。……そして彼は、蛙(カエル)や蝉(セミ)といったモチーフに出合う。

すると今度は瞬時に頭が切り替わって、「五・七・五」という言葉の成形に入る。どんな語彙、どんな構成、どんな韻が効果的であるか、客観的、論理的に考える。ここは、自身が感受したものをいかに「キレ」よく、文字というナイフを使って表現できるか、の思考になる。

しかし、次に彼はそこを超え、あえて「キレ」を隠そうとする。静けさを表すのに、あからさまに「静かだ」と言ってしまわない。あるいは、静けさを、音の賑やかさから逆説的に伝えようとする。明瞭ではなく、あえて不明瞭に。鮮明に切り落とすのではなく、じんわりとにじませるように。なぜなら彼は、「コクの思考」の住人だからだ。ご存じ、俳人・松尾芭蕉の名句───

古池や蛙飛びこむ水の音

閑さや岩にしみ入る蝉の声

この二句は、「キレ」と「コク」の二つの思考を高速かつ大きく往復したことによって生まれた。このことは、俳句のような表現作品であれ、科学的な分析論文であれ、あるいは、ビジネス戦略であれ、同じことである。両思考のダイナミズムがアウトプットの出来栄えを左右するのである。

◆論理・客観に留まるほど没個性に陥る

昨今のビジネス現場では、科学的な手法や考え方がどんどん入り込んできている。それ自体は悪いことではないし、むしろそれをうまく見方につけなければイノベーションは起こらない。だが、超一級の科学者たちは、論理だけ、客観だけで物事を鋭く考えることの限界を知っている。

1981年にノーベル化学賞を受賞した福井謙一氏は次のように言う。

───「結局、突拍子もないようなところから生まれた新しい学問というのは、結論をある事柄から論理的に導けるという性質のものではないのです。では、何をもって新しい理論が生まれてくるのか。それは直観です。まず、直観が働き、そこから論理が構築されていく。(中略)だれでも導ける結論であれば、すでにだれかの手で引き出されていてもおかしくはありません。逆に、論理によらない直観的な選択によって出された結論というのは、だれにも真似ができない」(『哲学の創造』PHP研究所)。

論理で「キレ」を出すのは確かに大事だが、論理力という刃物をいくら研いたところで、そもそも「切ろうとする対象物」を創造することはできない。創造のためには、滋養豊かな思考の大地あるいは濃厚なスープが必要である。それこそがまさに、もう一方の「コクの思考」の役割なのである。

私たちの日ごろの職場には、分析されたデータは豊富にあるし、定型化された戦略フレームシートに文字をぎっしり埋めることも上手になった。また、ロジカルシンキング手法に則った批評は会議でも行き交っている。だが、そのために、明瞭ではあるが独自性の弱い、もっともではあるがブレークスルーを起こすほどの力をもたない思考が増えている。論理や客観はそこに留まれば留まるほど、没個性に陥るという罠があるのだ。

◆「インテリの弱さ」を指摘する松下幸之助

松下幸之助は「インテリの弱さ」という表現を使い、この点につき言及している。

───「『それは社長、無理ですよ、できません。理論上から考えても無理です』ということが多い。特にすぐれた技術の持ち主ほど、そうした傾向が強く、困ったものだと(ヘンリー・フォードは)述懐している。私は、このフォードの言葉について、これはこれで一つの真理をついていると思います。(中略)なぜインテリが弱いといわれるのでしょうか。私は、それは結局、その人が、もっている知識にとらわれている場合にそうなるのだと思います」(『松下幸之助 成功の金言365』PHP研究所)。

別の箇所で、松下はこうも述べる。

───「単なる知識、学問ではいけないのだ、それを超えた強いものを心の根底に培って、はじめて諸君が習った知識なり学問が生きてくるのだ、その根底なくしては学問、知識はむしろじゃまになるのだ」。「私は昔から、非常な夢の持ち主である。だから早くいえば、仕事もいっさい夢から出ているわけだ。よく人から『あんたの趣味は何ですか』と聞かれるが、私は『私には趣味はないですな。まあ、しいていえば、夢が趣味ということになりますかな』と、答えるようにしている」。

日本のモノづくりが弱くなった原因のひとつは、経済合理性という大潮流の中で、日本のモノづくり思想が相対的に薄まっていったことだ。他方、故・ステーブ・ジョブズ氏がコテコテの主観や想いを前面に出し、それを巧みに形にしてきたアップルは勢いが止まらない。

私たちがいま再認識せねばならないのは、イメージや主観、抽象といった、曖昧だが、その人の色、クセ(癖)、アク(灰汁)、味わいといったものを醸し出す力だ。それはコクの思考の作業領域になる。そこを強く持って「自分の奥底から湧き起こる何か」をつかみ取り、キレの思考との間を往復する。そして「これしかない!」という表現で打ち出す。この力強い思考運動こそが、個々のビジネスパーソンに求められるものだ。

* * * * *

『キレの思考・コクの思考』

村山昇著

(東洋経済新報社)

【目次】

〈Part 1〉「キレ」の思考・「コク」の思考

○プロローグ ~ニュートンと南方が描いた2つの世界

○1章 「思考球域〈Thought Sphere〉」

~3次元で捉える「鋭く考える」と「豊かに考える」

○2章 なぜいま「コク」の思考なのか

~独自で強い発想は「抽象×イメージ×主観」から生まれる

〈Part 2〉「コク」の思考を鍛えるワークショップ

○3章 曖昧なことを「定義化する」

~物事の本質を探り言葉に落とす

○4章 曖昧なことを「モデル化する」

~物事の本質を構造にして表す

○5章 曖昧なことを「比喩化する」

~物事の本質を引き出し置換する

○6章 曖昧なことを「マンダラ化する」

~概念を一幅の絵図に収める

○7章 「モラルジレンマ」に立つ

~「自分は何者であるか」を明らかにする判断の岐路