「図解」から「図観」へ ~概念を「マンダラ化」する

ビジネス雑誌『THINK!』(東洋経済新報社)の最新号が発売になりました。ここで1年間連載してきた「曖昧さ思考トレーニング」もいよいよ最終回。

今回は、抽象度を上げて本質をつかむことの最終作業である「マンダラ化」について書きました。

その一部を紹介します。

* * * * * * *

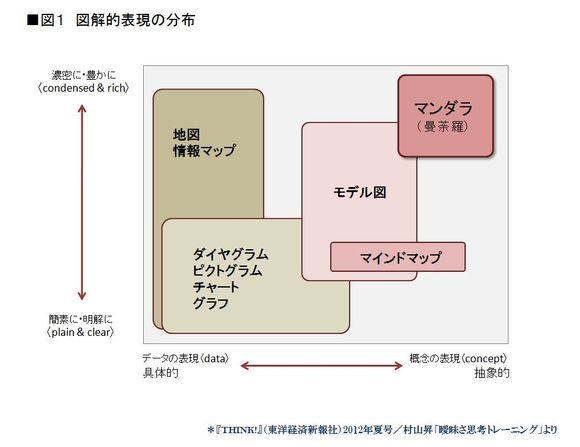

◆図解表現としての「マンダラ」

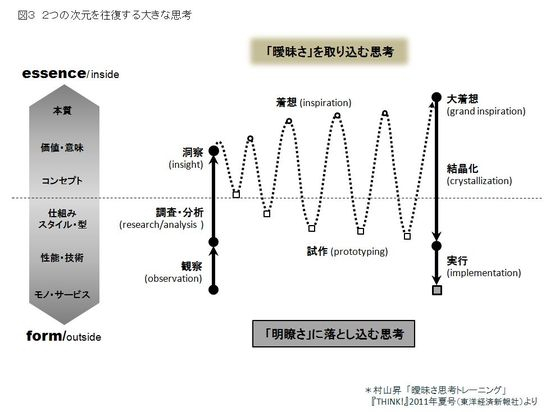

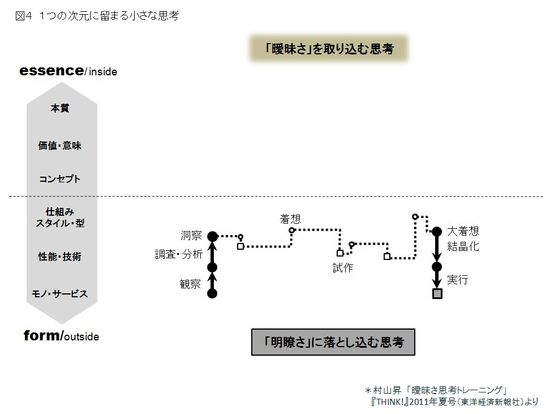

「図解」という思考手法・表現手法が、ビジネス現場では、ひとつの重要なリテラシーとして認識されるようになってきた。

私は1994年、当時、出版社で雑誌の編集に携わっていたが、「これからは、紙の上に文字と写真を載せて記事にしていればいい時代ではなくなる。モニターの画面上で情報を摂取するのが主流になるときに、どういった形の情報の表現が必要になってくるのか。受け手がもっと直観的に、インパクトをもって、内容を理解するための新しい表現として何が開発されるべきか」といった問題意識をもって、米国に留学をした。

私は米国のグラフィックデザイン界で進む「情報の視覚化」の分野に身を置き、先進的な情報地図やダイヤグラム、モデル図などを研究した。

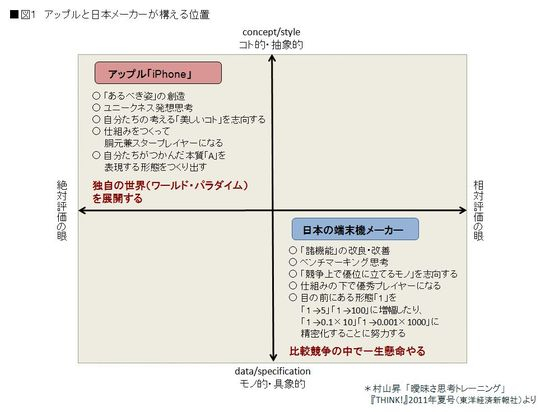

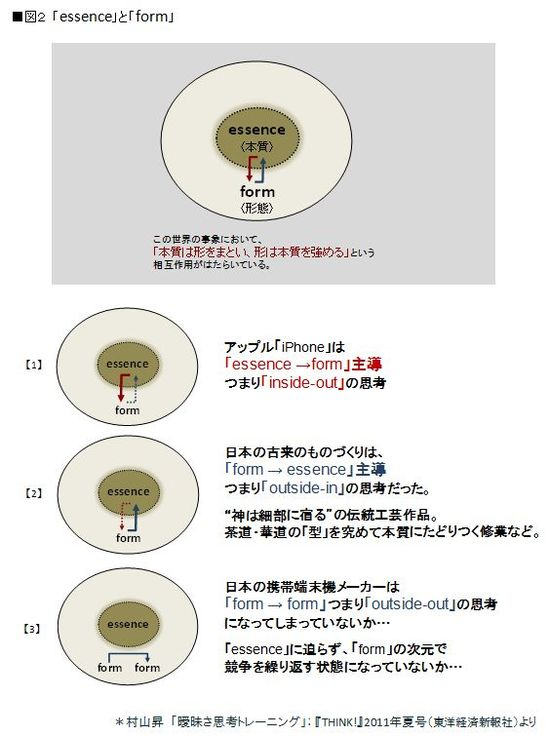

さて、図解的表現の分布を整理すると下図のようになるだろうか。

「地図・情報マップ」の世界はいまやどんどんその濃密化が進んでいる。カー・ナビゲーションシステムの画面にはより多くの情報が埋め込まれるようになっているし、「グーグル」などの地図にも店の情報やら広告情報が集積されている。「ダイヤグラムやチャート」といった主に数量・時経変化を表す図もますます進化していて、そのデザインのよしあしはプレゼンテーションの印象を左右する大事な要素になっている。

また、物事の原理となる構造や仕組みを表す「モデル図」は、CG(コンピュター・グラフィックス)の発展でますます複雑化する傾向にある。テレビ番組などを観ていても、たとえば、宇宙の構成や人体のメカニズムなどが動的なモデル図で描かれ、視聴者はとても容易に理解ができる。

このように図解的表現は、それぞれの分野で進化を遂げているのだが、私はさらにここでもうひとつの分野を考えたいと思っている。───それは、「マンダラ」だ。

「曼荼羅(まんだら)」とは、広辞苑の説明では、「諸尊の悟りの世界を象徴するものとして、一定の方式に基づいて、諸仏・菩薩および神々を網羅して描いた図」とある。歴史の教科書や博物館、寺院などで一度は目にしたことがあるかもしれない。具体的にどんな絵図だったかは、ネット検索で「曼荼羅」と入力すればさまざま出てくるのでそれを見ていただくとして、要は、曼荼羅は、ある観念世界を1枚の平面に抽象的に表したものである。

曼荼羅は物事を図で可視化するという意味で、図解的表現の1つと言っていいだろう。そして構造や仕組みを表しているので、その中でも「モデル図」のようなものだ。が、曼荼羅はモデル図に比べ、より抽象度を高くし、より重層的にメッセージを加えていく濃密さを持っている。また、必ずしも明解さを追求するのではなく、「にじみ」や「ぼかし」といった受け手に解釈をさせる暗示的な部分を残す特徴がある。

そういった意味で、「構造を明らかにするモデル図」に対し、「世界観を提示する曼荼羅」となるだろうか。そんな曼荼羅を、私は抽象化思考の表現法の1つとして、「マンダラ」と表記して転用したいと考えている。

本記事で「マンダラ」とは、「概念あるいは概念を捉える世界観を一幅の絵図に収めたもの」と定義する。よいマンダラの要件として、私が挙げるのは次のようなものだ。

・概念がよく定義化されたり、モデル化されたり、比喩化されたりしている

・その概念が持つ世界(意味的な空間)をよく表している

・その世界観は客観的であってもよいし、主観的であってもよい

・その絵図の表現には意味のにじみやぼかしがあってよい

(示唆的・暗示的なものでよい)

・目で考えさせる絵図である

・そして目から肚に落ちていく説得力がある

・絵図を通して本質を“観る”という意味で、図解的というより「図観的」である

◆「リスクとは何か」について考え表現せよ

そうした図解表現としての「マンダラ」を理解するために、演習を通し、段階を踏んで「マンダラ」に迫っていこう。さて、演習テーマは、

「リスクとは何か」について考え図で表現せよ。

「リスク(risk)」は広い概念で多義的である。しかも外来語である。しかし、日本のビジネス現場では、すでに日本語並みに定着している。もちろん、英単語の“risk”は「危険(性)」という意味であるが、この演習はそういった字義的な説明を求めるものではない。

あなたの事業、あなたのキャリア・働き方にとって、

「リスク」(あるいはリスクを取ること)はどんな概念か?

それを考え、考えたことを表現しなさい。

───というものだ。まず、「リスク」を自分の言葉で定義してみよう。定義をするためには、いろいろな角度からその概念を見つめ、抽象度を上げて本質を引き抜いてくることが求められる。

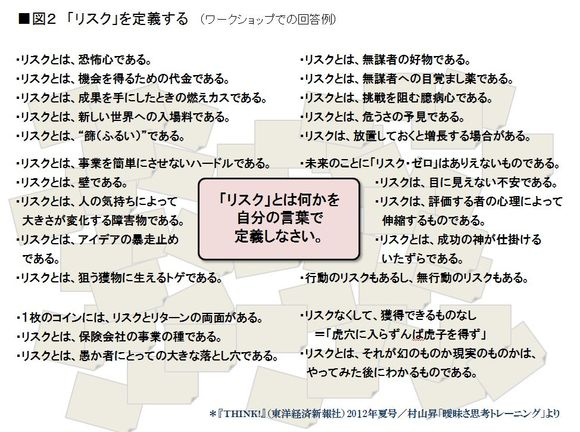

図2の列挙は、私が行っているワークショップで出てきた具体的な定義の一例だ。このように「リスク」という概念は、人により多義的である。

個人で書き出したカードを一枚のボードに貼り出して、グループやクラス全体で共有すると、いろいろな気づきや創発が起こる。抽象的な思考は、数式の解を求める作業ではないので、唯一の正解値はない。どの答えにもその人なりの真実が含まれている。

次に各自から出たこれらの定義を参考にして、グループでさらに洗練させた定義を1つこしらえる。ここでは先ほどの故人でやった定義より一歩も二歩も本質に近づく表現が出てくる。たとえば、A班、B班の定義はこのようになった。

〈A班〉

「リスク(危機)とは、危険(danger)と機会(chance)の両面を持つコインである」。

〈B班〉

「リスクとは、挑戦に伴う影である。挑戦をしない場合にも、同じくリスクという影が伴う」。

───なるほど、両案ともひじょうに本質的な視点が入ってきたように思う。A班の定義は、リスクが一般的に危険性だけを考えるのに対し、実は機会の面を合わせ持つという両面性を捉えた。そしてまた「コイン」というメタファー(比喩)を用いている。これは誰もが誘惑される価値を持つことを含意するものだ。

B班の定義もリスクが持つ両面性を捉えている。挑戦することのリスクと、挑戦を避けることのリスクである。また、「影」という語彙も効いている。つまり、リスクは挑戦という本体の大きさに比例して変わることを言い得ている。

◆リスクの両面性:「危険と機会」「資産と損失」

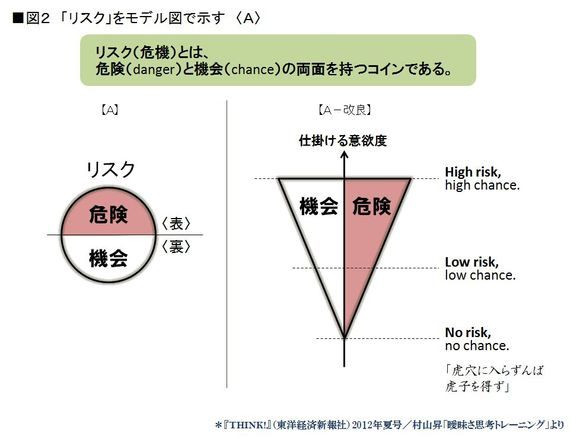

さて、ワークショップでは、次に自グループで練り上げた定義を「モデル図」として表現する作業に移る。A班が仕上げたものが図2のAだ。

これはこれで定義文を忠実に図化し、リスクの両面性を簡潔に表現してはいる。しかし、もう一歩踏み込んだ発展がほしい。たとえば、図1で数多く挙げられた定義のなかに、「リスクとは、人の気持ちによって大きさが変化する障害物である」や「リスクは、評価する者の心理によって伸縮するものである」といった視点がある。こうした要素を構造的に表現できればモデル図はもっとよくなる。

ちなみに、私が考えるAの改良図を図2の右に示した。危険と機会は両面でありながら、同時に、両者の度合いは相互に呼応して大きくなったり小さくなったりするという関係性まで示すことができた。「No risk, no chance」とか「High risk, high chance」などの表記を加えることで、いっそう分かりやすくなったとい思う。

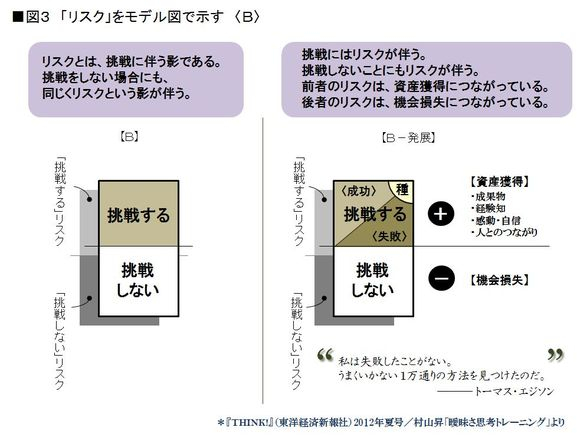

次にB班が作成したモデル図を見てみよう。図3のBがそれだ。「挑戦する」と「挑戦しない」が上下に分けられ、それぞれにリスクを表す影が付けられている。

さて、ここからもっと思考を発展させ、よりふくらみのあるモデル図にしてみたい。この図の特徴は、横に1本の線を引き、挑戦すること(=ポジティブな態度)と、挑戦しないこと(=ネガティブな態度)を対照的に描いているところだ。そこで、そのポジティブとネガティブに着目して、関連する何かを図に加えると、より説明力が増す。

では抽象度を上げて自問してみよう───「挑戦というポジティブな態度をとると、何が生じるだろう?」。逆に「挑戦しないというネガティブな態度をとると、何が生じるだろう?」。……挑戦の後には、成果物、経験知、感動・自信、人とのつながりといったものが手に入る。これらは自分にとって資産とも言うべきものだ。逆に、挑戦しなければこれらのものを得る機会を失う。

つまり、次のようなことが見えてくる───「挑戦にはリスクがある。しかし、このリスクを乗り越えたところには、資産獲得が期待できる」「挑戦しないことにもリスクがある。このリスクは機会損失につながっている」。

しかし、ここで一つの疑問が出てくる。挑戦する場合、成功もあるが失敗もある。失敗はネガティブなことではないのか。だから、挑戦することの半分は、ネガティブゾーンとして図を描かねばならないのではないか、ということだ。これはとてもよい自問である。

失敗は一見、成功の反意語でネガティブな意味に捉えられる。しかし、発明王エジソンはこう言っている───「私は失敗したことがない。うまくいかない1万通りの方法を見つけたのだ」と。つまり、失敗は1つの経験知であり、成功への立派な過程であるということだ。となれば、失敗もまた資産側に計上すべきものである。この考え方に立てば、成功の反意語は、「挑戦しないこと」となる。

それで、思考をあれこれ巡らせた結果が、図3の【B-発展】になる。ちなみに、「挑戦する」の右上に「種」とあるのは、成功するにせよ、失敗するにせよ、挑戦という行動の中には、次の挑戦の種が宿されることを表現したかった。

◆「マンダラ化」とは図観=図によって物事を観る作業である

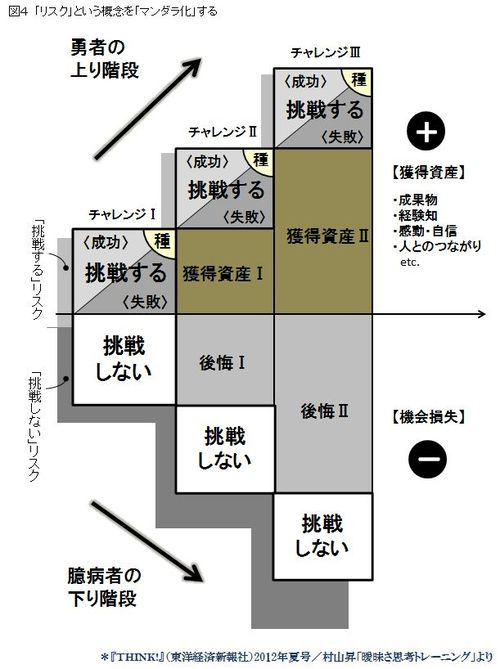

さて、この「種」によって、どんどん挑戦が重ねられるという経時的な目線を入れると、図がさらに展開を始め、「リスク」という概念についての一つの世界絵、つまり「マンダラ」ができあがってくる。それが図4だ。

1回目の挑戦(チャレンジⅠ)を終えて、2回目の挑戦(チャレンジⅡ)にいくとどうなるか。挑戦した人間は「獲得資産Ⅰ」を得るし、挑戦しなかった人間は「後悔Ⅰ」が残る。チャレンジⅢ、Ⅳ、Ⅴと進むにつれ、それぞれ獲得資産がⅢ、Ⅳ、Ⅴと積み上がっていき、後悔Ⅲ、Ⅳ、Ⅴと膨らんでいく。前者は言ってみれば、「勇者の上り階段」であり、後者は「臆病者の下り階段」である。このような図を私は「マンダラ」と呼んでいる。

1つの概念の定義化からマンダラ化まで思考作業を深めてくると、その概念についての理解がとてもふくよかなものになる。そして自分なりの解釈を絵図として把握することができる。マンダラはある部分、主観的な切り口によって描かれるので、たいてい作品としての個性が出る。しかし、マンダラを通して捉えようとするのは、あくまで普遍的な本質である。それはまさに「図によって観ること」(=図観)である。

情報を図化する世界は、地図やダイヤグラム・チャートのように具体的なデータや数量を簡潔に表す方向があるのと同時に、モデル図や「マンダラ」のように概念を抽象化していってそれを一幅の絵図に収める方向がある。前者は「一見してのわかりやすさ」を求め、後者は「豊かな理解」を求めるものとなる。