新連載スタート 「曖昧さ思考」

以前、本ブログで「ソリッド思考・ファジー思考」を書きました。

この記事を発展させ、「曖昧さ思考トレーニング」として、

ビジネス雑誌『THINK!』 (東洋経済新報社) で連載を始めることになりました。

『THINK!』 2011年夏号38号

この連載のリード文で私は次のように書いています―――

「分析的に論理的に、具体的な解決に向かって直線的に、明瞭さをもって考えることは重要である。しかし、綜合的に直観的に、抽象的な問いに向かって非直線的に、曖昧さをもって考えることは、それと同じくらい、いやそれ以上に重要である。なぜなら、本質的なことはいつも曖昧さの奥に潜んでいて、それをつかみ取るには後者の思考が不可欠だからだ。本連載はそうした曖昧さを相手としながら、曖昧さをもって強く考えることを訓練するシリーズである」。

私は企業の研修現場で(これは学校の教育現場でも同じだと思いますが)

もうほんとうに人びとの抽象的に考える力がどんどん弱っていることを痛感します。

私たちは大人になるにしたがって、

「子どものころの受験教育には問題が多かったな。

記憶力試しの学習、型にはめこんで解を導きだす学習ばかりでなぁ」……

などと批判をこめて回顧します。

しかし、その当人たちが職業人となりビジネス現場に出てどうなるか。

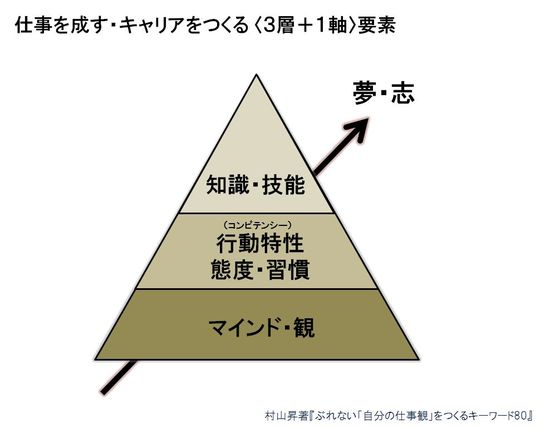

やはり学ぼうとすることは、もっぱら業務処理のハウツー(技能・知識)であり、

自腹を切って読もうとする本は、

能率・即効性を謳う直接的・具体的な実用書に偏ります。そのために書店には

「○○するための成功法則」

「速習!3分で読める財務諸表」

「7日間で人生を変える●●魔法の習慣」といったようなタイトル本が並びます。

また、ロジカルシンキングやフレームワーク思考が流行りですが、

その習得ぶりを観察していると、本来の目的を外れて、

ただ単にものを単純化して能率的にラクに情報を処理するという姿に陥っている

ところがあります。

書店に並ぶマニュアル的実用書、ロジカルシンキング、フレームワーク思考が

悪いと言っているのではありません。

世の中あげて、

具体的に効率的にものごとを処理するのが“賢い人間”“デキる人間”とされ、

内省とか、観を研ぎ澄ませるとか、曖昧な大きな問いに頭を巡らせるとか、

そういった抽象的思考がいっこうに見向きがされず、奨励もされず、

読解に力の要る骨太の本がますます書店から姿を消しています。

私が言いたいのはバランスです。

抽象的に曖昧に考える力を鍛えて本質に迫っていけばこそ、

具体的に明晰に考える力も真に生きてきます。

昨今の具体的・明晰的思考は、

物事をラクに考え、効率的に流したいという心理や

少し理知的でカッコイイという心理と合わさっていることが多く、

表層的な術の部類になっているように見受けられます。そう考えると、

結局、職業人となってやっている学びも「お受験勉強」と本質的には変わりがない。

私はキャリア教育という分野から企業研修の現場に入り、

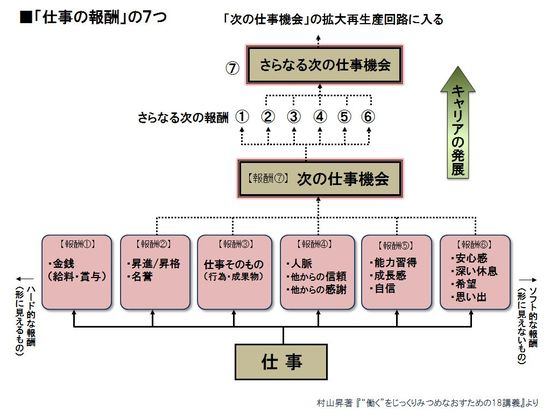

「なぜこの仕事をやるのか? なぜこの会社なのか?」

「働くことの目的(意味)は何か?」

「よい仕事の“よい”とはどういうことか」

「自律的とはどういう状態か? 自立的とどう違うのか?」

「プロフェッショナルの“プロフェス(profess)”とは何を宣誓することか?」

「あなたの仕事観の“観”はどのようなものか?」……

といったような、まさに曖昧模糊とした大きな問いを受講者に投げかけています。

これらの問いには唯一無二の「正解値」がなく、当然、答えが出る公式もありません。

こうした働き方(様)・生き方(様)に関わる問いは、

価値・意味、思想・哲学の次元にまで思考を上げていくことを求め、

抽象的な霧のなかで漂流することを強要します。

私が曖昧に抽象度を上げて考えることのもっとも大事だと思う点は、

その過程が「本質をつかむ」作業にほかならないということです。

本質は常に曖昧さのなかに潜んでいます。

曖昧に考える力がなければ、本質は永遠につかめません。

人生・キャリアを生きていくにせよ、

複雑で難度の高い仕事をするにせよ、

本質をつかめるかどうかは決定的に重要です。

そのために今回このような企画をやってみようということになったのです。

『THINK!』編集部もその意義と試みを大いに評価していただきました。

さて、連載の第1回目は

「なぜいま曖昧さ思考なのか~思考を抽象化しなければ独自で強い発想は生まれない」

として総論的な考察から始め、

その後4回にわたり「曖昧に考える力」を養う誌上演習を行います。

・第2回:曖昧なことを「定義化する」

・第3回:曖昧なことを「モデル化する」

・第4回:曖昧なことを「比喩化する」

・第5回:曖昧なことを「マンダラ化する」

是非、誌面でお会いしましょう!