地方への出張の際、いつも電車の中で読める本を持参しますが、たいてい私は手軽サイズの新書にしています。きょうの一冊は、先日の出張で読んだ新書です。

地方への出張の際、いつも電車の中で読める本を持参しますが、たいてい私は手軽サイズの新書にしています。きょうの一冊は、先日の出張で読んだ新書です。

『エピソードで読む松下幸之助』

PHP総合研究所 編著

松下幸之助の著書はたくさんありますが、

これは自身が書いた本ではなく、

第三者によって編纂された幸之助にまつわるエピソード集です。

当時の幸之助と、彼を取り巻く周辺の人びととのやりとりやら、ハプニングやらを通して

経営者・松下幸之助、人間・松下幸之助の像がだーっと音を立てて眼前に現われてきます。

エピソード集という、いわば間接照明による松下幸之助の描写は、

ことのほか立体的に像を浮かび上がらせるもので、

これまで自分の中にあった幸之助像が、少し変化した分もあり、

強まった分もあり、ともかく、面白く一気に読める内容テンコ盛りでした。

気に入ったエピソードをいくつか紹介してみると、

◆金沢出張所の開設:

昭和の初め、金沢に出張所を開設するにあたり、幸之助は誰を責任者にするか考えた。

頭に浮かんだのは入社2年ほど経った二十歳を過ぎたばかりの店員であった。

幸之助は本人を呼んで伝えた。

「金沢へ行って、どこか適当なところを借りて店開きしてほしい。

資金は一応三百円用意した。これを持ってすぐ行ってくれたまえ」。

突然の社命に若い店員は驚いた。

「そんな大役が務まるでしょうか。

二十歳を過ぎたばかりで何の経験もありませんし・・・」

「必ずできるよ。考えてもみてみい、

あの戦国時代の加藤清正や福島正則などの武将は、みな十代から大いに働いている。

若くして自分の城を持ち、家来を率いて、民を治めている。

明治維新の志士にしても、みな若い人ばかりやないか。

大丈夫や、きっとできるよ」。

◆伸びる余地はなんぼでもあるよ:

昭和8年ごろのこと、幸之助が博多の九州支社を訪ねた。

支店長は、ナショナルランプのシェアの優位状況を得々と説明したのだが、

そのとき、つい口がすべって、今後の売上げを伸ばすのは非常に苦労だと付け加えた。

聞き終わった幸之助はこう言った。

「きみ、ご苦労さんやな。しかし、昨夜わしが別府駅に着いて改札を出たら、

各旅館の番頭さんがたくさん出迎えに出ていた。

みんな、それぞれの旅館名の入ったロウソクの提灯(ちょうちん)を持っている。

あのロウソクを電池ランプに替えたら、たいした数になるで」。

◆もう一杯おかわりを:

昭和40年代の初め、松下電器では業務用炊飯器の試作品を完成させた。

技術者たちは、試作品で炊いたご飯を幕の内弁当に詰め、重役会に臨んだ。

重役たちの反応はいまひとつ盛り上がらない。

しかし、そんな中、一人だけおかわりをした人がいた。

「この炊飯器のご飯、おいしいな。もう一杯おかわりを」 ―――

普段は食の細い松下幸之助、その人だった。

◆経営者の孤独:

戦後まもなくの話。社員の中に非常に気性が激しく、喧嘩早い者がいた。

その社員は、ある日仕事のことで大喧嘩をし、自分のむしゃくしゃする気持ちを

幸之助にきいてもらわねばすまなくなって、その日の夜遅くに幸之助の所に押しかけた。

彼は、胸にたまっていたうっぷんやら不満やらをあらいざらいぶちまけ、

話しているうちにぽろぽろ泣けてきた。

幸之助は、それをじっと聞いていて、言った。

「きみは幸せやなぁ。それだけ面白うないことがあっても、

こうやって愚痴をこぼす相手があるんやから。

ぼくにはだれもそんな人おらへん。きみは幸せやで」。

―――これらを美談すぎるととらえる向きもあるでしょうが、

それにしても、時代を超えて人の心に触れてくるエッセンスがここにはあります。

この本は経営学というより、人間学の本なのでしょう。

いずれにせよ、

松下幸之助とともに時代を築いてきた社員たちは幸せな働き手だったと思います。

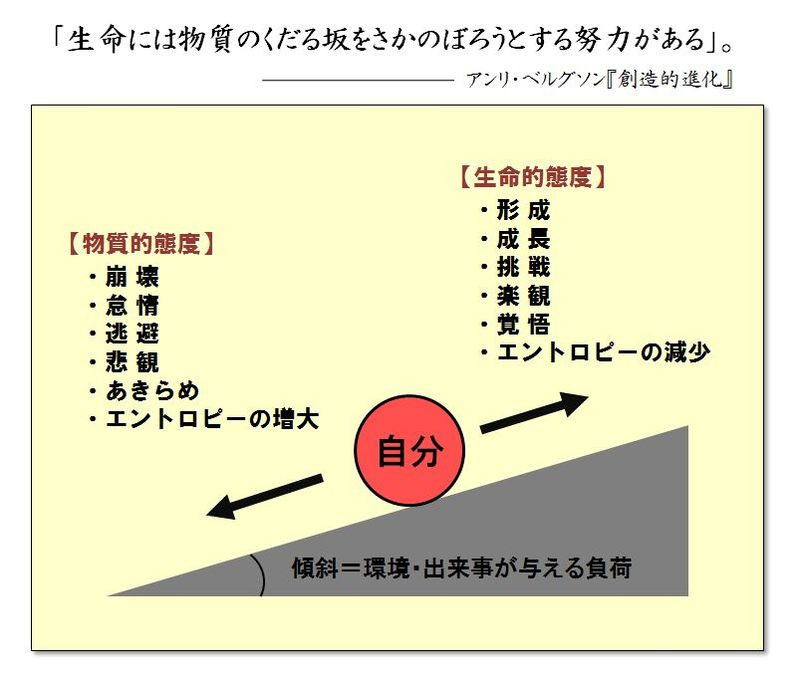

世の中には、リーダーシップとは何か?を学問的に論じる研究がたくさんありますし、

リーダーシップ養成の研修サービスもいっぱいあります。

(私もそれに関わる人間です)

そして、たくさんの人たちがこれらを学習します。

ですが、いくらリーダーシップの要件定義、能力定義などを分析し、頭に入れたところで、

「この炊飯器のご飯、おいしいな。もう一杯おかわりを」―――

の一言が自然体で出ないかぎりにおいては、真に人はついてこないのでしょう。

(権威の上で、あるいは給料をもらう範囲ではついてきますが)

リーダーシップの核心の一つは、

「この人に何が何でもついていこう」と思わせる“人たらし”的な人間的魅力なんだな

ということを再認識させられた一冊でした。