『暴走する資本主義』〈続〉:パンとサーカスとサイコロと

前回のエントリーでまとめたように、

『暴走する資本主義』の著者ロバート・B・ライシュ氏は、

今のこの歪(いびつ)に暴走を始めた資本主義の進路コースを修正し、

世界が継続的に維持発展できるようにするためには、

一人一人がマクロの視点で、自分たちが依って立つ経済システムを見つめなおす意識を持つことが大事だと訴える。

そして、

「消費者・投資家として私」が、際限のない欲望をうまく自制し、

よき「市民・労働者」として、よき民主主義を蘇生させるよう動くことだと主張する。

そのバランスを能動的に賢くとることができれば、

強い資本主義と活気ある民主主義を同時に享受できるとしている。

私が人財教育事業で起業したとき以来の問題意識は、

一人一人の働き手の「仕事観・働き観」をしっかりまっとうにつくることが

個々のよりよいキャリア・人生をつくることにつながる、

そしてそれは、よりよい組織・社会をつくることにつながる―――

というものです。

その点で、私はライシュ氏の主張に大いに賛同します。

とにもかくにも、

今のビジネス社会において、個々の働き手の中で、そして事業組織の中で

「働くことの思想」が脆弱化している、あるいは自問を怠っているように思います。

「働くことの思想」とは、簡単に言えば、

仕事・労働について日ごろからさまざまに思索を巡らせ、

自分なりの“解釈・答え”を持つことです。

例えば、自分は何のために働いているのか?というのはその人の根本思想です。

「3人のレンガ積み」の話で言えば、

自分にとっての“大聖堂”は何なのか、がきちんと答えられるということです。

(→“大聖堂”に関してはこちらの記事を)

また、「金儲けは目的か手段か?善か悪か?」といった問いに対して、

あなたは何と答えるでしょう?

この質問を自分の部下から受けた時、

あるいは自分の子どもから受けた時を想像してみてください。

すぐに、具体的に説得性をもって答えられるでしょうか?

働くことの思想を普段から強く持っている人は、

この問いに対する回答をすでに持っているはずです。

(→ちなみに私はこんな答えを持っています)

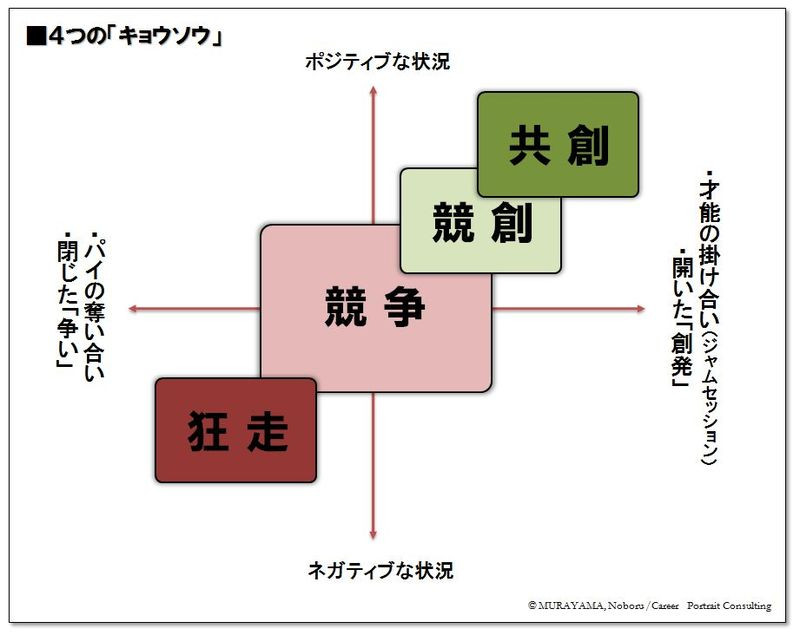

そして、今回の書評で中心テーマとなっている資本主義。

私たちのほとんどは、資本主義を生まれた時から当然のものとして受け入れています。

単純な比較で「資本主義=○、共産主義=×」と半ば反射的にとらえています。

そこには、確たる思想があって、資本主義を是としているわけではありません。

ただ何となく「共産主義は怖そうだから」とか「資本主義は自由だからいい」

といった程度の感覚で支持しているにすぎないのではないでしょうか。

しかし、今回明らかになったように、

資本主義は、私たちの大事な民主主義を脅かしているのです。

ライシュ氏もそうですし、もちろん私もそうですが、

資本主義なんかやめちまえ!といっているのではありません。

おそらく、このシステムを土台にしてしか、当面、地球上の数十億人の経済は

回っていかないと思います(中国も事実上すでにこのシステムの上に乗っかっている)。

資本主義は基本的には優れたシステムです。

しかし、人間の欲望をエンジンにして稼働するところが問題なのです。

ですから、私たちには、それを賢く扱うための「思想」が要る。

言うまでもなく、一個一個の人間の中にそれが不可欠なのです。

アンドレ・コント=スポンヴィル氏が『資本主義に徳はあるか』の中で言ったように

資本主義のメカニズムは、それ自体、道徳的でも反道徳的のものでもない。

結局、それは経済を行なう人間に任されている。

(→関連記事はこちら)

だから、私たち一人一人の思想いかんで、

資本主義は“ノアの方舟”にもなれば、“泥船”にもなる。

* * * * *

思想なり哲学なり叡智なり、人間の賢さというのは

少なからずの人が指摘するように時代が下ってもさほど進化してはいない。

(科学技術文明の発達ともあまり関係がない)

特に、欲望の扱いに関しては、人類は古くから惑わされっぱなしです。

古今東西、宗教は、欲望をどうコントロールするか、そして死をどうとらえるか―――

この二大テーマを扱ってきたともいえます。

資本主義が個々の欲望をベースにするところから、

その「暴走→暴落→規制→新たな暴走」というサイクルは過去から営々と続いてきました。

そのサイクルが止まないのは、

人間がいまだ欲望をうまくコントロールできていない証左だともいえます。

渋沢栄一の『論語と算盤』は、昭和3年(1928年)の刊行ですが、

ここには現在と同じくマネー獲得を狙って投機に明け暮れる投資家や事業経営者たちが

あちこちで言及されています。

そして『論語』の思想で滔々と諭す渋沢の様子がみてとれます。

また、『プロテスタンティズムの倫理と資本主義の精神』を著した

マックス・ヴェーバーは(執筆した1904年時点で)、

「営利のもっとも自由な地域であるアメリカ合衆国では、

営利活動は宗教的・倫理的意味を取り去られていて、

今では純粋な競争の感情に結びつく傾向があり、その結果、

スポーツの性格をおびることさえ稀ではない」と書いています。

つまり、経済がその本来の意味である“経世済民”からはずれて、

もはやマネーの多寡を競い合う体育会系ゲームになり下がったと言っているわけです。

そもそもケインズも、

私は資本主義より優れた経済システムを知らない。

しかし、人びとの中に生まれる「貨幣愛」こそが問題である、と吐露しています。

資本主義が回り始めてこのかた、

人びとの欲望がそのシステムの箍(たが)をはずし、

いくつもの「●●恐慌」やら「●●ショック」を引き起こしてきました。

しかし問題は、暴走→暴落→規制→新たな暴走の規模が肥大化していることです。

* * * * *

私たちの考え方と行動いかんによって、資本主義が泥船化するかもしれないという大事な分岐点にあって、

私たちは相変わらず、目先の知識やスキル習得ばかりに目がいき、

組織から振られた短期業務目標の達成に忙しい。

肉体労働、知識労働の別にかかわらず、

組織の歯車となって一人一人の労働者が働かされる構図は

チャップリンが映画『モダンタイムズ』で描いたころとさして変わってはいない。

スーパーで1円を節約する主婦が、

あるいは昼食で100円200円を浮かせたサラリーマンが、

FX取引で「きょう1日で5万円の儲けが出た」とか「レバレッジで2000万円の損失が出た」と口にする風景は、

どうも何かを見失っているように思う。

「生活防衛のための投資の何が悪い!」という気持ちもわかりますが、

それは前記事で触れた明石の花火大会歩道橋事故で言えば、

肘を立てて我さきに強引に逃げようとしている姿にも映る。

橋全体が崩れるかもしれないという状況にもかかわらず・・・。

(そういうことに気づいたので、私個人はマネー投資をいっさいやっていません)

(もちろん投資マネーはある部分、企業・産業を興すために必要なことも理解しています)

「パンとサーカス」は、詩人ユヴェナリスが用いた風刺句です。

西洋ではよく知られた比喩ですが、要は、

民衆はパン(=食糧)とサーカス(=適当な娯楽)さえ与えられていれば

為政者に文句を言わず、日々適当に暮らしていくということです。

今の日本を見ると、問題山積ではあるものの、

パンはそこそこ手に入るし、

ストレス発散や憂さ晴らしをするサーカスもさまざまある。

加えて、パソコンや携帯から手軽な操作で、マネーを増やす投資(投機)手段もいろいろ出てきた。

「給料が増えないんなら、カネにカネを生んでもらおう」と

投資商品を買い、日々の相場数値に一喜一憂する。

意地の悪い風刺画家であれば、こうした状況を

パンとサーカスに満足し、サイコロに夢中になっている人びとを描くのではないでしょうか。

もちろん人びとが乗っているのは、泥船です。

繰り返しになりますが、

私は厭世家でも、マネー投資否定者でもアンチ資本主義者でもありません。

むしろ“強い資本主義”と“活気ある民主主義”の両方を望む者です。

そして経済を本来の大義である“経世済民”として、その健全な発展を望む者です。

そのために「働くことの思想」を一人一人の人間の中に涵養していくことが

不可欠だというのが本記事の主張です。―――私の起業動機もまさにそこにあります。

歴史を振り返ってみると、

よき時代には、必ず「よきエートス(道徳的気風)」が充満しています。

エートスはどこからか漂ってくるものではなく、

個々の人間の内側から湧き起こってくるものです。

私たちは一個の自律した職業人として、

パンとサーカスとサイコロで日々を送るのではなく、

各自の胸の内に“大聖堂”とは何であるかを求めて働いていきたい。

【お勧めしたい関連読書】

・アンドレ・コント=スポンヴィル『資本主義に徳はあるか』

(小須田健/C.カンタン訳、紀伊国屋書店)

・渋沢栄一『論語と算盤』(国書刊行会)

・野中郁次郎/紺野登『美徳の経営』(NTT出版)

・内山節/竹内静子『往復書簡 思想としての労働』(農山漁村文化協会)

・杉村芳美『「良い仕事」の思想』(中央公論社)

・塩見直紀『半農半Xという生き方』(ソニーマガジンズ)

・西村佳哲『自分の仕事をつくる』(晶文社)

・ディック.J.ライダー『ときどき思い出したい大事なこと』

(ウィルソンラーニングワールドワイド監修、枝廣淳子訳、サンマーク出版)

軽井沢から戻ってきたら、調布ではすでに田植えが終わっていた

今年も瑞穂の風景がやってくる (農家の方に感謝)