醸造する仕事

(*沖縄・那覇行きの機中より写す)

○1785年、ドイツの大詩人フリードリヒ・シラーが『歓喜に寄せて』と題した詩を書き起こす。

○1793年、23歳のベートーヴェンは、その詩に出会い、そこに曲をつけようと思いつく。

○1824年、『ベートーヴェン交響曲第9番』初演。

(ベートヴェン54歳、着想から完成まで31年の熟成期間を要した)

日本でもお馴染みベートーヴェン第九の合唱曲『歓びの歌』は、

シラーの詩を元にしている。

23歳のベートーヴェンはすでに音楽家として頭角を現し始めていたが、

やはり巨人シラーの詩には、まだ自分自身の器が追い付いていないとみたのだろうか、

それに曲をつけられず、年月が過ぎていった。

結局、楽曲化まで30年以上を要するわけだが、

ベートーヴェンはその間、そのことを忘れていたわけではないだろう。

むしろ、常に頭の中にあって、

シラーの詩のレベルにまで自分を高めていこうと闘っていたのだと思う。

『英雄』を書き、『運命』を書き、『田園』を書き、

やがて耳も悪くなり、世間ではピークを過ぎたと口々に言われ、

そんな中、ベートーヴェンは満を持して、

自身最後の交響曲として、『歓喜に寄せて』に旋律を与えた。

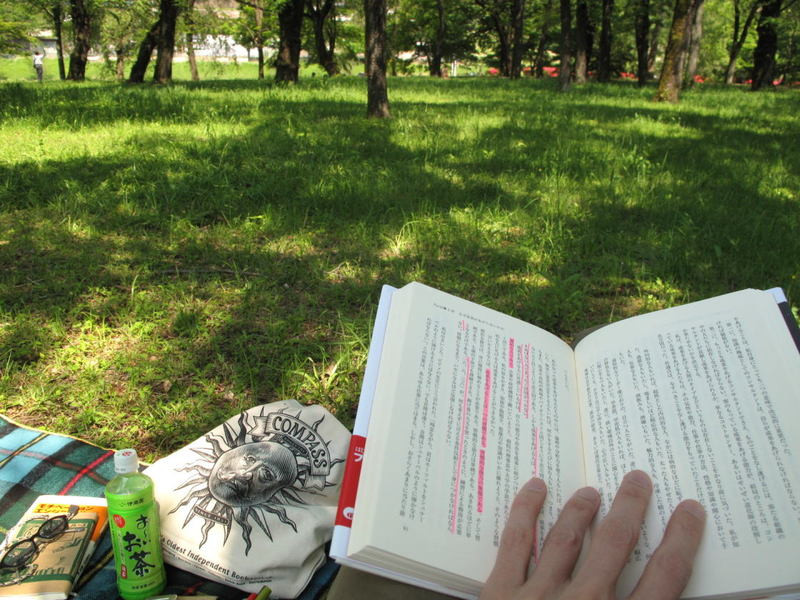

私は、こうした生涯を懸けた仕事に感銘を受けると同時に、

自分にとってはそれが何かを問うている。

何十年とかけてまで乗り越えていきたいと思える仕事テーマを持った人は、幸せな働き人である。

それは苦闘でもあるが、それこそ真の仕事の喜びでもあるはずだ。

一角の仕事人であろうとすれば、

「時間×忍耐×創造性」によってのみ成し得る仕事に取り組むべきだと思う。

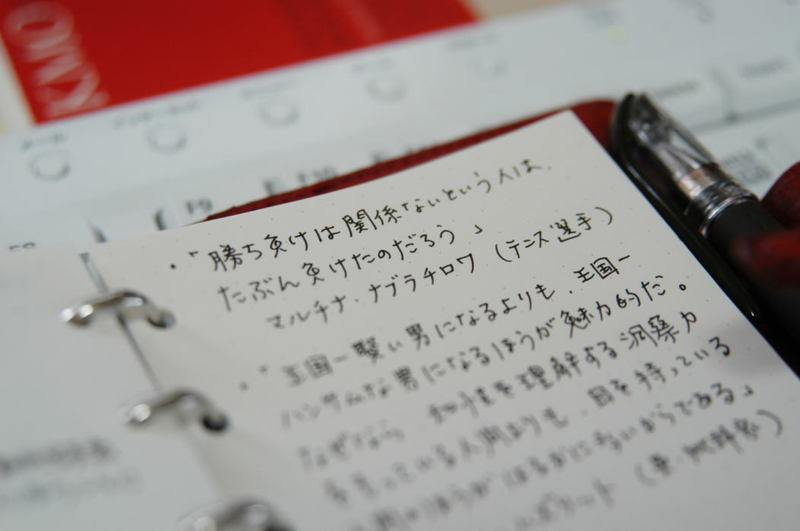

いまのビジネス現場は、なにかと効率・スピードを求める仕事術ばかりを強要する。

すばやく機転を利かせて、キレのある処理をすることが「優れた仕事」だと奨励する。

「優れた仕事」というのは、「鋭の力」によってなされるばかりではない。

むしろ「鈍の力」によってこそ、偉業・大作・名品は生まれる。

科学の発見、研究論文、事業の構築、絵画、建築、工芸、音楽などにおいて

後世の人間に影響を与えるものは、すべて

つくり手の生涯を懸けた「時間×忍耐×創造性」によってなされたものだ。

誰が、効率的にスピーディーに作ったワインやチーズを美味しいと思うだろうか?

「即席でない仕事」「熟成・醸造の仕事」は、カッコイイ!

さて、あなたのライフワークテーマは何だろうか?

【すべてのビジネスパーソンへの問い】

□日々、業務を処理することだけで忙しくしていないだろうか?

□おぼろげながらでも、ライフワークとしたいテーマ・方向性を持っているか?

□そのテーマ・方向性に関する本や人びとと出会って、熱を保持・増大させているか?

【経営者・上司・人事の方々への問い】

□「鋭の力」と同様、「鈍の力」を育む観点を持っているだろうか?

□事業の目線を未来に開き、それに携わる従業員の成長も同時に考えてやっているだろうか?

□大きな仕事、優れた仕事、ライフワークといったことについて、自身の言葉でみなに語っているだろうか?

*詳細の議論は

拙著『ぶれない「自分の仕事観」をつくるキーワード80』にて