「会社の目的」「個人の目的」:2つの円を重ねる

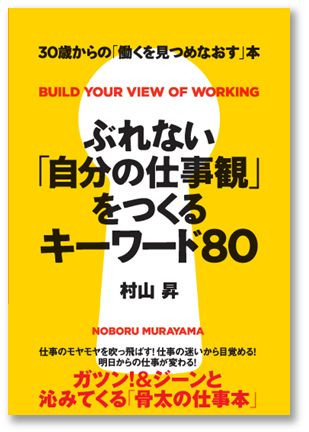

きょう、最新著『ぶれない「仕事観」をつくるキーワード80』の著者献本分10冊が届いた。この連休明けには、書店に並び始めると思います。

きょう、最新著『ぶれない「仕事観」をつくるキーワード80』の著者献本分10冊が届いた。この連休明けには、書店に並び始めると思います。

3月刊行の『いい仕事ができる人の考え方』も、まだ多くの書店様に平積みしていただいているので、自著の2冊が同時に並ぶことになります。

私自身も、都内のいろいろな書店に様子を見に行くわけですが、

自分の子供2人を成人に育て上げ、世間に送り出した感じで、

どうか1人でも多くの読者に見てもらえればと祈る気持ちを込めて、平積みしてある自分の本を整えてきます。

さて、その最新著の中からきょうも1キーワード。

――― 「会社の目的・個人の目的」。

会社には会社の事業目的がある。

そして、個人には個人の働く目的がある。

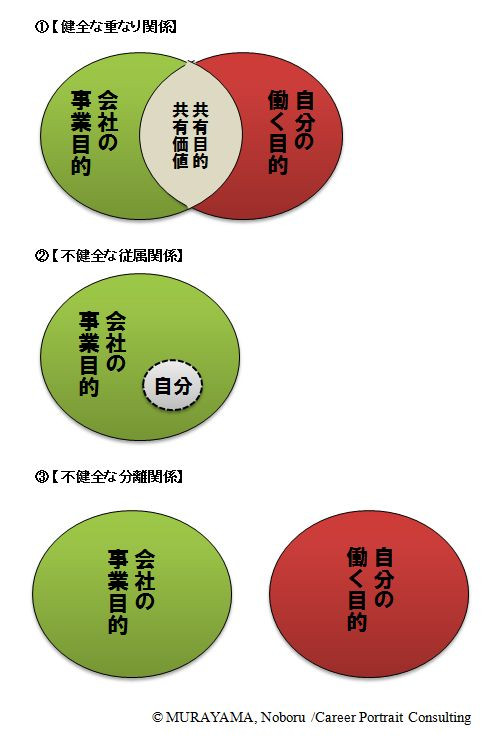

この両者の目的の重なり具合によって、次の三つの関係性が生まれる。 ■タイプ1:【健全な重なり関係】

■タイプ1:【健全な重なり関係】

会社と個人の間には、何かしらの共有できる目的観があり、

両者は協調しながら関係性を維持・発展させていく。

こうした関係の下では、ヒトは「活かし・活かされ」といった空気ができあがる。

会社は働き手を「人財」として扱い、働き手は会社を「働く舞台」としてみる。

さらにここに、強い理念を掲げた魅力ある経営者が求心力となれば、

その組織はとても強いものになる。

■タイプ2:【不健全な従属関係】

会社の目的に個人が飲み込まれ(この場合、たいてい個人はみずからの目的を明確に持っていない)、

個人が会社に従属し、いいように使われてしまう関係となる。

個人が他に雇われる力のない弱者である場合、

会社は雇うことを半ば権力として暴君として振る舞う。

■タイプ3:【不健全な分離関係】

会社と個人はまったく別々の目的観を持っていて、両者の重なる部分がない。

会社はとりあえず労働力確保のために雇い、

個人はとりあえず給料を稼ぐためにそこで働くといった冷めた関係となる。

長き職業人生を送っていくにあたり、望むべきは、当然、一番目の関係性です。

つまり会社側の目的と個人側の目的と、二つの円が多少なりとも重なり合うこと。

この重なりは、賃金労働というカネの重なりではなく、

価値とか理念とかそういった意味的な重なりを言います。

ピーター・ドラッカーはこう言う。

「組織において成果をあげるには、

自らの価値観が組織の価値観になじまなければならない。同じである必要はない。

だが、共存できなければならない。さもなければ心楽しまず、成果もあがらない」。

―――『仕事の哲学』より

会社と個々の働き手の間で意味的な共有がなされ、

魅力的な経営者が求心力を創造している組織の典型を、

私は本田宗一郎の次のような言葉の中に見出します。

「“惚れて通えば千里も一里”という諺がある。それくらい時間を超越し、

自分の好きなものに打ち込めるようになったら、こんな楽しい人生はないんじゃないかな。

そうなるには、一人ひとりが、自分の得手不得手を包み隠さず、ハッキリ表明する。

石は石でいいんですよ。ダイヤはダイヤでいいんです。

そして監督者は部下の得意なものを早くつかんで、伸ばしてやる、適材適所へ配置してやる。

そうなりゃ、石もダイヤもみんなほんとうの宝になるよ。

企業という船にさ

宝である人間を乗せてさ

舵を取るもの 櫓を漕ぐもの

順風満帆 大海原を 和気あいあいと

一つ目的に向かう こんな愉快な航海はないと思うよ」。

―――『本田宗一郎・私の履歴書~夢を力に』“得手に帆を上げ”より

【すべてのビジネスパーソンへの問い】

□組織の事業目的と、自らの働く目的は、どのように重なるのだろうか?

・目指すべきことが同じ方向?

・顧客・社会へ届けようとしている価値が同じようなもの?

・組織の拡大は、自分の成長につながっている? などなど

□自らの働く目的があいまいで、組織の目的に従属させられていないだろうか?

□両者の円は重なる部分がなく、「(食うために)しょうがない感」で働いているのだろうか?

【経営者・上司・人事の方々への問い】

□組織の事業目的と、個々の働き手が持つ目的とを、重ね合わせをするような対話をしているだろうか?

□組織の目的遂行のために、働き手を蹂躙していないだろうか?

□2つの円が重ならないまま、放置していないだろうか?