新著を刊行します! <1>

今月(09年3月)15日から新著が全国書店・ネット書店に並び始めます。

タイトルは、

『いい仕事ができる人の考え方』

-あなたの「働きモード」が変わる36のQ&A-

発行は、ディスカヴァー・トゥエンティワンです。

一昨日、その版元のディスカヴァーさんに訪問し、

全スタッフミーティングの場で、

編集・制作までのお礼と刊行のごあいさつをさせていただきました。

さすがにいま上昇軌道を力強く描く出版社だけあって

(かの勝間和代さんを時の人に押し上げた出版社でもあります)、

スタッフの方々の元気さ、

干場弓子社長を中心とした社内の雰囲気はとてもよかったです。

さて、本書は、私のこれまでの著書と同様に、

「働くことの根っこ」をみつめる内容のものです。

独立後3冊の本を書きましたが、その集大成+アルファの本です。

あなたは「悶々人」か? 「快活人」か?

切り口は、「働きモード」。

私が日ごろ企業の研修現場で観察するに、

働き人(あるいは働く心理モード)には2種類あるんじゃないかと。

それは、「悶々人/悶々モード」と「快活人/快活モード」です。

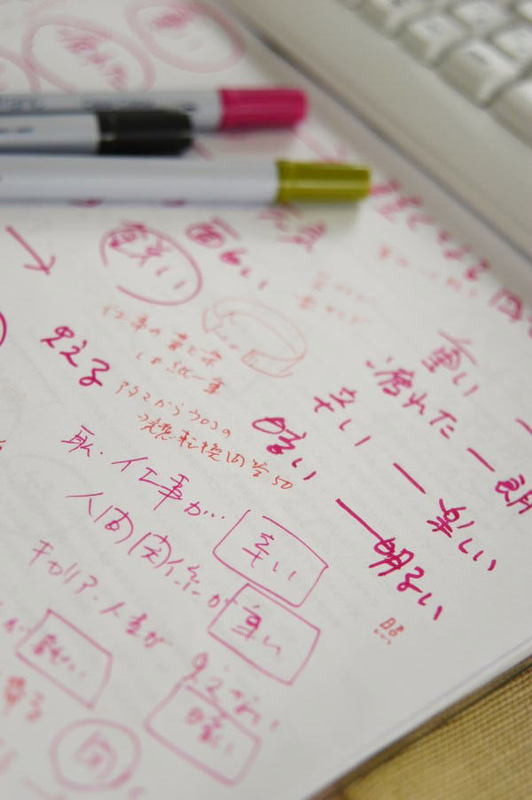

「悶々人」は、日々、次のような四つの心理モードに覆われがちです。

■疲=目の前の職・仕事の「ツラさ・しょうがない感」

■閉=自分の知識・能力が「行き詰っている」

■重=職場の人間関係が「重い・つながらない」

■暗=キャリア・人生の先行きが「不安・不透明」

一方、「快活人」の心理モードは次のようなものです。

○活=目の前の職・仕事が「面白い・感謝!」

○開=知識・能力が「どんどん開く感じ!」

○軽=人間関係が「軽やか・つながる感じ!」

○明=キャリア・人生の先行きを「楽観・期待!」 「働き観」の強い/弱いが分岐点

「働き観」の強い/弱いが分岐点

さて、同じ職場環境、同じストレス下で働いていても、

こうした<疲・閉・重・暗>モードの人と、

<活・開・軽・明>モードの人と、差が出てしまうのはなぜでしょうか?

あるいは、一個人の中でも、長い職業人生の間には、

悶々モードで停滞するときと、快活モードで発展するときの差がありますが、

これはどこからくるのでしょうか?

才能の差でしょうか、性格の差でしょうか?

それとも、環境の差、努力の差、たまたまの運の差でしょうか?

・・・私はそれはひとえに、

「働き観」を強くはっきりと持っているかどうかで生じるものだと思っています。

キャリアアップを図れということで、

書店に行けばたくさんのスキルアップ・知識本が並んでいます。

また、成功する(?)転職のノウハウ情報もネットには溢れています。

中には、風水で運気を変える雑誌の特集記事もあります。

これらはそれなりに一理があって、確かに多少の効果が出るかもしれません。

しかし、結局は対症療法的な処置であるように思います。

根本をみつめて自分の観をつくらなければ、

この先も場当たり的に右往左往しながら働いていく状況から脱することはできないでしょう。 働くことの根っこをつくろう!

働くことの根っこをつくろう!

職業や仕事がますます複雑化し、

利益やら効率やらスピードやらが容赦なく追っかけてくるビジネス社会にあって、

対症療法でやり過ごすのではなく、

今こそ、働くことの根っこをつくらねばなりません。

観を持つことで、環境に振り回されるのではなく、環境を活かすことができるようになる。

観を持ってこそ、スキルを磨く、知識を増やす、転職を手段として選ぶ、

などが本質的な効果を出し、職業人生は力強く展開しはじめる

―――私はこの本でそれらを伝えたいと思いました。

明日、さらに本著のPRをしたいと思います。