「ありがとう」と「覚悟」を心に!

2009年が明けました。

2009年が明けました。

百年に一度と言われる経済危機が昨年後半に世界を覆い尽くし、

2009年は、世界がそれを乗り越えるための新しいルールと秩序を

生み出すことができるのか、それが問われる大きな一年になりそうです。

巷では、昨年の景気が急降下しただけに、

元旦からの初詣客も各地でごった返していると聞きます。

しかし、私はこのイベントとしての初詣に「なんだかなー」と思っている一人です。

一つには、寺社の商業主義めいたもの。

そしてもう一つには、参拝客の「祈りの姿勢」にあります。

もちろん商業主義に走らないまっとうな寺社もありますし、

ほんとうに真摯な信仰心で詣でる人はいます。

私自身も仏教に帰依する一人ですが、

それでもこの一億総初詣イベントには「う~ん」とうなってしまいます。

きょうは、特に「祈り」について書こうと思います。

◆請求書的祈り・領収書的祈り

仏教思想家のひろさちやさんは、祈りには種類があることをこう表現します。

「宗教心というと、今の日本人はすぐに御利益信仰を思い浮かべますが、

神様にあれこれ願い事をするのは宗教ではありません。

ああしてください、こうしてくださいとまるで請求書をつきつけるような祈りを、

私は『請求書的祈り』と名付けていますが、

本物の宗教心というのは、

“私はこれだけのものをいただきました。どうもありがとうございました”という

『領収書的祈り』なんです」。

――――『サライ・インタビュー集 上手な老い方』より

私が一億総初詣に「なんだかなー」と思ってしまうのは、

その多くが『請求書的祈り』になっていやしないかと思うからです。

しかも、そこには「500円玉でも投げ入れて、これをきいてもらおう」なんていう

「賽銭」が飛び交っている。

もし、これで、本当に願いがかなってしまうのなら、

私はその神仏は、逆に、あやういものだと思います。

◆職人の心底に湧く「痛み」

さて、このブログのメインテーマは「働くこと・仕事」ですので、

ここからはその要素も合わせながら「祈り」を考えたいと思います。

「祈り」について、私が著書でよく引用するのが次のお二人の言葉です。

西岡常一さんは1300年ぶりといわれる法隆寺の昭和の大修理を取り仕切った

知る人ぞ知る宮大工の棟梁です。彼は言います―――

「五重塔の軒を見られたらわかりますけど、

きちんと天に向かって一直線になっていますのや。

千三百年たってもその姿に乱れがないんです。

おんぼろになって建っているというんやないんですからな。

しかもこれらの千年を過ぎた木がまだ生きているんです。

塔の瓦をはずして下の土を除きますと、しだいに屋根の反りが戻ってきますし、

鉋をかければ今でも品のいい檜の香りがしますのや。

これが檜の命の長さです。

こうした木ですから、この寿命をまっとうするだけ生かすのが大工の役目ですわ。

千年の木やったら、少なくとも千年生きるようにせな、木に申し訳がたちませんわ。

・・・生きてきただけの耐用年数に木を生かして使うというのは、

自然に対する人間の当然の義務でっせ」。

―――『木のいのち木のこころ 天』より

もう一人は染織作家で人間国宝の志村ふくみさんです。

淡いピンクの桜色を布地に染めたいときに、桜の木の皮をはいで樹液を採るのですが、

春の時期のいよいよ花を咲かせようとするタイミングの桜の木でないと、

あのピンク色は出ないのだといいます。秋のころの桜の木ではダメなのです。

「その植物のもっている生命の、まあいいましたら出自、生まれてくるところですね。

桜の花ですとやはり花の咲く前に、花びらにいく色を木が蓄えてもっていた、

その時期に切って染めれば色が出る。

・・・結局、花へいくいのちを私がいただいている、

であったら裂(きれ)の中に花と同じようなものが咲かなければ、

いただいたということのあかしが、、、。

自然の恵みをだれがいただくかといえば、ほんとうは花が咲くのが自然なのに、

私がいただくんだから、やはり私の中で裂の中で桜が咲いてほしい

っていうような気持ちが、しぜんに湧いてきたんですね」。

―――梅原猛対談集『芸術の世界 上』より

◆いかなる仕事も自分一人ではできない

仕事という価値創造活動の入り口と出口には、インプットとアウトプットがあります。

ものづくりの場合であれば、必ず、入り口には原材料となるモノがくる。

そして、その原材料が植物や動物など生きものであれば、

その命をもらわなければなりません。

古い言葉で「殺生」です。

そのときに、アウトプットとして生み出すモノはどういうものでなくてはならないか、

そこにある種の痛みや祈り、感謝の念を抱いて仕事に取り組む人の姿を

この二人を通して感じることができます。

毎日の自分の仕事のインプットは、決して自分一人で得られるものではなく、

他からのいろいろな生命、秩序、努力によって供給されています。

例えば、いま私はこうして原稿を書いていますが、

まずは過去の賢人たちが著した書物が私に知恵を与えてくれています。

また、この原稿をネットにアップしようとすれば、

ネット回線の維持・保守が必要であり、

ブログサイトをきちんと運営してくれる人の労力がいります。

さらに、こうして考えるためには、私の頭と身体に栄養が必要で、

昼に食べた雑煮(そこには出汁にとったカツオや鶏肉、そして餅の原料となるコメ)が

その供給をしてくれています。

それら、カツオやら鶏やらコメの命と引き換えに、

この原稿の一文字一文字が生まれています。

だからこそ、古人たちは、食事の前後に

「いただきます」「ごちそうさまでした」と手を合わせた。

そんなこんなを思い含んでいけば、

自分が生きること、そして、自分が働くことで何かを生み出す場合、

他への恩返し、ありがとうの気持ちが自然と湧いてくる―――

これこそが祈りの原点だと思います。

◆「よい仕事」とは?

物事をうまくつくる、はやくつくる、儲かるようにつくることが、

何かとビジネス社会では尊ばれますが、

これらは「よい仕事」というよりも「長けた仕事」というべきでしょう。

「よい仕事」とは、真摯でまっとうな倫理観、礼節、

ヒューマニズムに根ざした「祈り」の入った仕事をいうのだと思います。

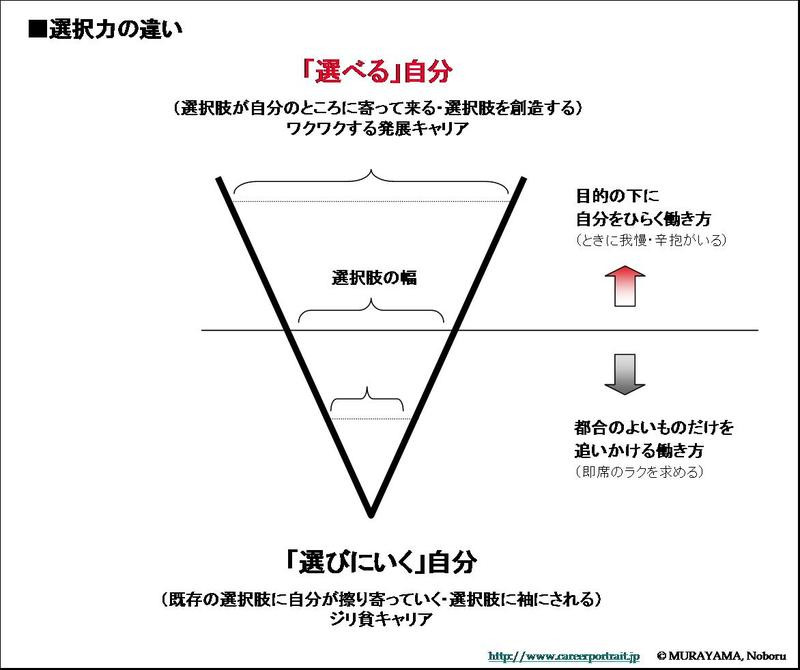

私たちは、いつの間にか、生きることにも働くことにも、

効率やスピード(即席)、利益ばかりに目がくらんで、

大事な祈りを忘れている。

(ましてや、祈りにも効率や即席を求めるようになった)

普段の仕事現場で、自然の感覚から仕事の中に「祈り=ありがとう」を込められる人は、

おそらく「よい仕事」をしている人で、幸福な仕事時間を持っている人です。

これらをないがしろにして、

「さ、正月だ、初詣だ、お祈りだ、仕事が繁盛しますように(賽銭・柏手:パンパン)」

というのは、どうもなぁ、と私には思えてしまうのです。

◆祈りの三段階

宗教学者の岸本英夫氏は著書『宗教学』の中で、信仰への姿勢を三段階に分けています。

それは、「請願態」、「希求態」、「諦住態」です。

1番めの請願態とは、先の請求書的祈りと同じく、

神や仏、天、運といったものに何かをおねだりする信仰の姿勢です。

2番めの希求態は、信仰の根本となる聖典に示されているような生活を実践して、

真理を得ようとする求道の姿勢です。

そして3番めの諦住態とは、信仰上の究極的価値を見出し、

その次元にどっしりと心を置きながら、普段の生活を営んでいく姿勢をいいます。

私たちは、自分たちの祈りがついつい請求書的になっていることに気がつきます。

「もっと給料を上げてほしい(これだけ頑張ってんだから)」、

「もっと自分を評価してほしい(この会社の評価システムはおかしいんじゃないか)」、

「上司が変わればいいのに(まったくもう、やりにくくてしょうがない)」、

「宝くじが当たりますように(会社を辞めてもいいように)」などなど。

こうした祈りは、自分の中にエネルギーを湧かせることはなく、

むしろエネルギーを消耗させるものです。

祈りの質を、本来のものに戻していかなければなりません。

信仰も仕事も一つの道と考えれば、

大事な姿勢というのは2番目の希求態と3番目の諦住態です。

その2つのエッセンスを一言で表現すれば、「覚悟」です。

信仰にせよ仕事にせよ、祈りは「他からこうしてほしい」とせがむことではなく、

「自分は何があってもこうするんだ」という覚悟であるべきです。 もし、祈りがそうした(ある目的下の)覚悟にまで昇華したとき、

もし、祈りがそうした(ある目的下の)覚悟にまで昇華したとき、

おそらくその人は、嬉々として、たくましく、

いかなる困難が伴ったとしても

強く働いているはずです。

2009年は、多くの人にとって、

決してラクではない一年になるでしょう。

ですが、そういうときこそ、

「ありがとう」と「覚悟」を抱くことが大事なのだと思います。

←多摩川の向こうに富士山のシルエットと名月

元日という特別な1日ですが

2009年の365分の1日が終わった