これからの大事な人財要件2<賢慮・美徳性>

【信州・蓼科発】

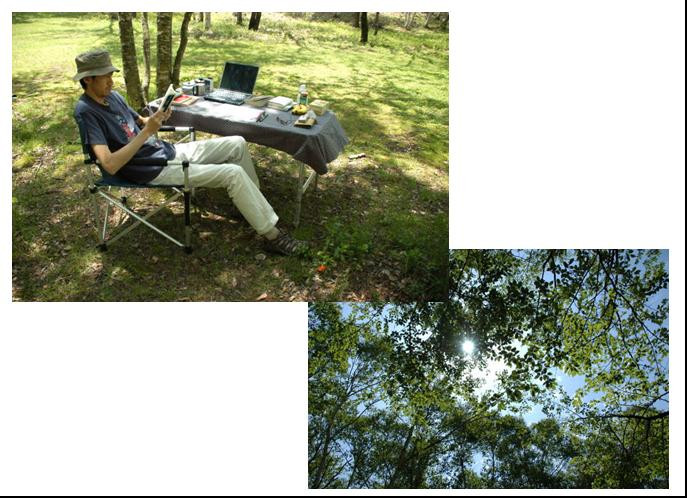

5日間の「信州キャンプ」も最終日。

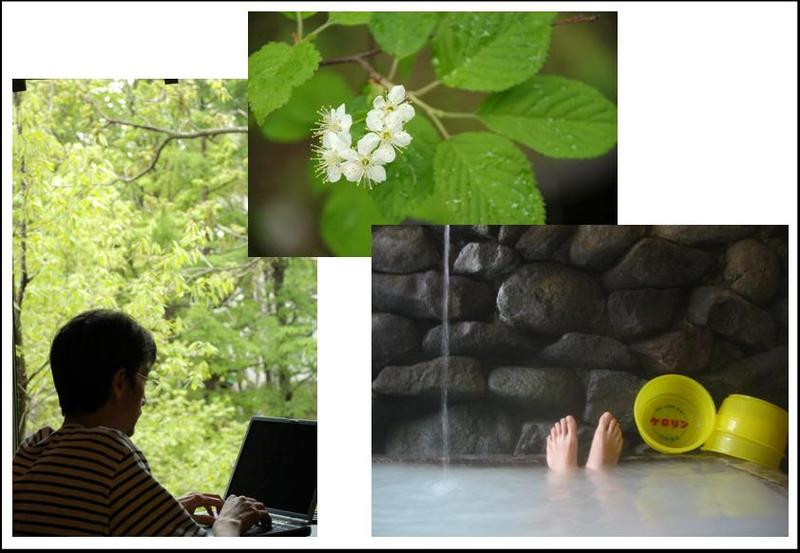

きょう、八ヶ岳西麓はよく晴れました。これぞ高原の爽快な初夏の気候です。

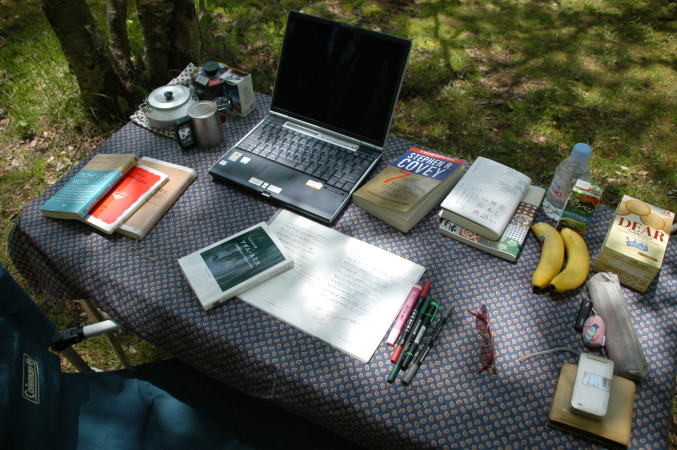

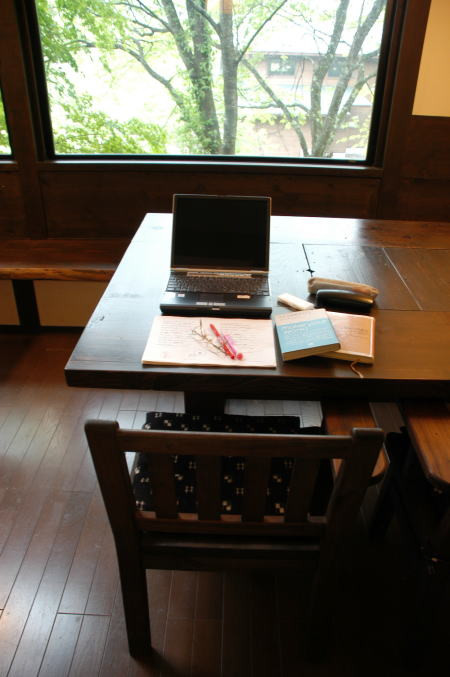

こういう日は、オープンエアの臨時仕事デスクをこしらえます。

木陰にキャンプ用のテーブルとイスを出し、

ノートPCに向かって原稿を書くもよし、

本を読むもよし、

昼寝をするもよし。

*ピクニック感覚で外に繰り出し、仕事をする。それもアリです。

おにぎりやお茶、お菓子も持っていけば、けっこう楽しい仕事になりますよ。

近くの公園で一度試してみるのをおススメします。

◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇

さて前回から、私が思うこれからの時代の大事な人財要件3つを紹介しています。

それら3つとは、

1)「コンセプト創造」性

2)「賢慮・美徳」性

3)「自律した強い個」のマインド です。

今回は、2番目について触れます。

=要件2【賢慮・美徳性】=

人財要件として、そもそも、賢慮とか美徳性などという言葉を持ち込むことに

何か違和感を持つ人もいるでしょう。

しかし私は、あえていま、

1人1人の働き手(一般従業員、管理職層、経営者)に

「賢慮・美徳」性を問いたいと思っています。

なぜならひとつには、それをあえて指摘せねばならないほど、

働く上での倫理・道徳が世の中あげて壊れかけている状況があること。

これはネガティブサイドの観点。

もうひとつには、ポジティブサイドの観点として、

結局、よりよく働く、真に優れた仕事を究めるということは

賢慮・美徳を元とする「道」を志向することにつながってくるからです。

ところで、

“暗黙知”や“形式知”を世に広めた

『知識創造企業』、『知識創造の経営』などの著作で知られる

一橋大学の野中郁次郎名誉教授の近著タイトルは、『美徳の経営』です。

教授が経営の核心を“知識”から“美徳”へと

踏み込んでいった点は注目に値します。

その著書によれば、

・経営はすでに「質の時代」に入っている。「量の時代」のピークは過ぎた。

・グローバルに経営の知のあり様が変化している。

米国式経営や戦略に限界がみえ、そこにはより深い批判的視点が起きている。

企業倫理やCSR、さらには、芸術的なリーダーやデザインへの関心などは

その表れである。

・新たな時代に求められる経営の資質は「美徳」である。

美徳とは、「共通善」(common good)を志向する卓越性の追求である。

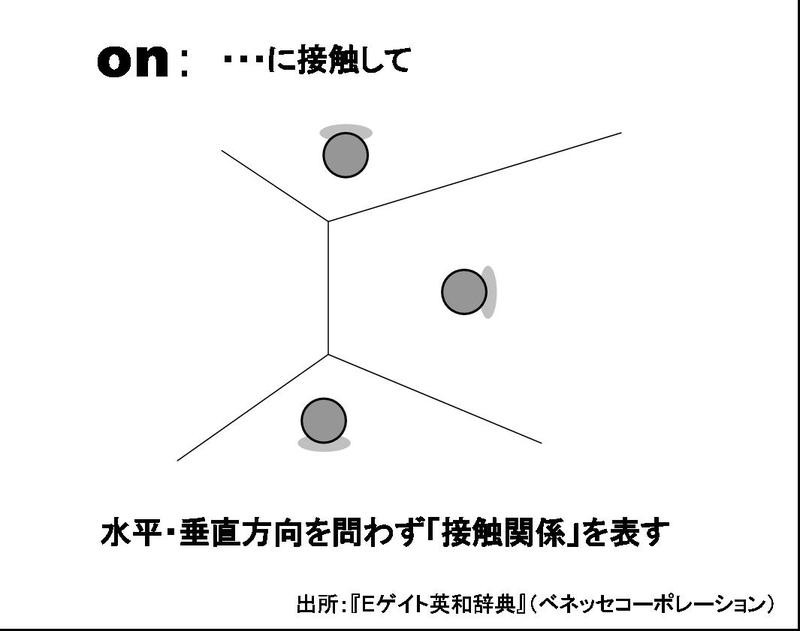

・この美徳を実践に結びつけるための知が「賢慮」である。

賢慮は論理分析的なノウハウではない。

理想と現実の矛盾を超えて実践するための高質な暗黙知である。

この本は、美徳や賢慮といったものを

主に経営者やリーダーに求める角度で書かれているわけですが、

私はすべての働き手に求めていいものであると思います。

なぜなら、働く上での賢慮・美徳性といったものは、 いきなり身につくものではなく、

職業人になると同時に(もっといえば、生まれたときから)

その涵養が行わなければならないものですし、

また、昨今の企業や官公庁などの不祥事をみても、

それらは一介の社員・職員が倫理観なく起こしたもの、

あるいは、たとえ「悪いとは知りつつ」も、

経営者の暴走や組織の慣行を容認して結果的に加担したものが多いからです。

これからの時代の、真に優れた人財を考えるとき、

業務処理能力が高く、量的な成果をあげることに長けている、

という単線的な評価ではいけないと思います。

その組織・事業にとっての「共通善」とは何か?

顧客との間の「共通善」とは何か?

社会との間の「共通善」とは何か? ということに照らして、

仕事の目標や目的を考えることができ、日々の業務の営みに卓越性を求める

―――――つまり働く地盤に、賢慮・美徳性を敷いているか、

そんな目線も同時に必要なのではないでしょうか。

ひょっとすると、これからの時代の「人財に優れた組織」というのは、

「ハイ・パフォーマー」(high performer)を

どれだけ抱えているかということよりも、

組織員をあまねく

「バーチュアス・ワーカー」(virtuous worker:徳心ある働き手)として

押し上げ、

「共通善」の元に求心力を保持している組織ではないかと思います。