部課長の対話力〈4〉~自分は何によって憶えられたいか?

◆部課長が引き受けるべき5つの役割

中間管理職である部長・課長の役割とは何でしょうか?

もちろん部や課という任された組織単位を管理・監督することは当然です。

しかし実際は一役職者のみならず、一職業人、一人間として多くの役割を担っています。

私は次の5つの役割があると思っています。

〈1〉 担当組織(部や課)の管理監督者として

〈2〉 価値の翻訳者として

〈3〉 才能の孵化親として

〈4〉 職業人のロールモデルとして

〈5〉 良識・見識ある一人間として

1つめは自明ですので、2つめの「価値の翻訳者」としての役割からみていきます。

これは部下とのコミュニケーション上、とても大事なものです。

すなわち会社組織においは、経営者(層)からいろいろなメッセージが発信されたり、

全社的な方向性やら目標が現場に下されたりしますが、

たいていそれらはエッセンスの部分だけであったり、ときとしてあいまいな表現だったり、

飛躍のある結論であったりして、周辺の細かな説明は省かれています。

ですから、それを中間にいる部課長が、経営者の意図する価値を損なわないまま、

きちんと翻訳して現場に下さねばなりません。

経営者の言ったことを言ったまま現場に落とすなら、それは「伝書鳩」にすぎません。

経営者の言うことは、ビジョンや理念、方針、目的、全体目標であって、

そこにはどうしてもいろいろな矛盾や無理、非合理、夢物語が混じってきます。

しかし、役割分担から言えばそれでいいのです。経営者はリーダーであって、

それを現場で具体的に動かすのが部課長=マネジャーの仕事だからです。

部課長は、経営者の発信をみずからの部署の状況に合わせ、部下の個人状況に合わせ、

柔軟的に解釈を施してコミュニケーションすることが求められます。

◆人を育てることは自分の裾野を広くすること

次に3つめの役割が「才能の孵化親」です。

これは言うまでもなく一人一人の部下の内の才能を育み、

よき人財として成長させてやるという役割です。

ときに業務能力に長けた部課長は、自分で仕事を片付けてしまった方が手っ取り早いため、

大事な部分の仕事を部下に任せず、彼らの成長機会を奪っているということが起こります。

また、プレーイング・マネジャーは部下育成のための時間が思うように取れないのが現状です。

こうして部課長の中では「才能の孵化親」としての役割をほとんど果たさないケースが増えています。

しかしこれは、部下にとっても、組織にとっても損失であるばかりでなく、

その部課長本人にとっても大きな損失となります。

というのは、キャリアは10年、20年単位で展開されるもので、

目先の上司/部下関係というのは仮の関係でしかないからです。

10年後、20年後、部下や後輩たちが自分の配下から社内外に巣立っていき、

仕事のパートナーとなったり、同志となったり、

あるいは逆転して上司になったりすることは普通に起こりえます。

実に 「後生畏る可し」 (こうせいおそるべし)なのです。

自分が育てた人財たちは、将来、自分を押し上げてくれる存在に十分になるのです。

人をさまざまに育てた部課長であればあるほど、自身のキャリアは裾野が広くなると考えてください。

裾野の広い山は高い峰を形成することができます。

「情けは人のためならず」ということわざがありますが、

同様に「育成は人のためならず」と言えるでしょう。

人を育てたことは、巡り巡ってすべて自分に返ってくるのです。

◆結局、一人間としてどんな姿を見せるか

そして4つめに部課長は、「職業人のロールモデル」として

部下たちから模範とされる働き様、生き様を体現する役割を負っています。

私たちは知識や技能は書物や自己の経験から学ぶことができます。

しかし、「いかによりよき職業人となるか」については、人を通してしか学ぶことができません。

その場合、最も大きな影響力を持つのが日常の職場で身近に接する部課長なのです。

部下や若年層社員から「ああいうマネジャーになりたいな」、「あんな存在になれればいいな」、

「本当のプロフェッショナルって、ああいう働き方のことなんだろうな」

と思われる部課長が多くいる組織は、人財輩出組織になるでしょう。

逆に、若手から「ああはなりたくないね」、「給料泥棒の管理職が多いんじゃないの」、

「この会社で働き続けても先が見えてるな」といった視線で見られる部課長が多い組織は、

早晩、人財流出組織になってしまいます。

最後5つめは「良識・見識ある一人間」としての役割です。

上司と部下の付き合いは、最終的には一人間同士の付き合いに帰結します。

世間話や趣味話といった雑談のときにでも、部下は、

自分の上司がどのような観で物事をみているか、どのような視点で評価しているか

をきちんと観察しています。

また部下は同時に、上司が一私人・一生活人として

どのような価値を軸にして人生を送ろうとしているのかも鋭く見ています。

つまり一人間としての良識・見識は信頼に足るものか、生き方の基軸は魅力的か

などを感じ取ることにより、最終的に上司との付き合うレベルを決めているのです。

部課長がどれだけ一役職人として巧みに指示命令を出そうと、

どれだけ一能力人として優れて仕事を処理しようと、

一人間として良識・見識を欠いていては部下からの本当の信頼は築かれません。

例えば、取引先との電話を切るや否や、あるいは、役員との社内電話を切るや否や、

「いやぁ、あいつらはまったく話の通じない連中だ」とばかり、

丁寧だった口調がいきなり変わり業者や経営層批判を言い出す部課長がいます。

こうした裏と表のある言動をする部課長は絶対に信頼されません。

部下たちも、自分だって陰でこの上司に何と言われているかわからないもんだと猜疑心が募るばかりです。

部とか課といった顔の見える範囲での組織においては、

人をまとめていくベースは、やはり良識・見識に基づいた一人間同士の人間関係になります。

◆「自分は何によって憶えられたいか」~人生の目的を言葉に落とす

さて、部課長は管理監督者として毎期毎期、部下に業務上の目標を立てさせます。

これはこれで組織にとって必要なことではあります。

しかし、この目標設定が、義務感による習慣であったり、

機械的な達成数値の割り当てになったりしていないでしょうか。

そうした惰性の目標設定になっている場合、上司と部下の気持ちはどうなるかといえば、

―――「結局、給料をもらうためには目標立てなきゃダメだろ」(上司)、

「そうですね、給料のためにはしょうがないですね」(部下)となりがちです。

部課長はこれまで述べたように、管理監督者よりももっと多面的でふくらみのある存在です。

部下を一職業人、一人間としてもっと大きく見守ってやらねばなりません。

そのときに部下の将来をどう慮ってやれるのか?―――

そんな角度で私が考えることは、ピーター・ドラッカーの次の言葉です。

「私が一三歳のとき、宗教のすばらしい先生がいた。

教室の中を歩きながら、『何によって憶えられたいかね』と聞いた。

誰も答えられなかった。先生は笑いながらこういった。

『今答えられるとは思わない。でも、五〇歳になっても答えられなければ、

人生を無駄にしたことになるよ』」。

(『プロフェッショナルの条件』より)

これはズシンとくるエピソードです。

漫然と生きることを自省させてくれる問いかけです。

これと同様のことを内村鑑三も言っています―――

「私に五十年の命をくれたこの美しい地球、この美しい国、この楽しい社会、

このわれわれを育ててくれた山、河、これらに私が何も残さずには死んでしまいたくない、

との希望が起こってくる。何を置いて逝こう、金か、事業か、思想か。

誰にも遺すことのできる最大遺物、それは勇ましい高尚なる生涯であると思います」。

(『後世への最大遺物』より)

こうした、自分が生涯を通し「何によって憶えられたいか?」、「何を遺したいか?」との設問を、

部課長は若い部下たちにどんどん投げかけてやってください。

期ごとの業務目標ばかりに意識を縛るのではなく、

中長期の人生・キャリアといったもっと大きな方向性に思考を広げてやることが上司の務めです。

この設問に答えることは、人生の目的を凝縮して言葉に表現する作業です。

もちろん当座はうまく表現できない部下が多いでしょう。

また、一人の人間の中でも、最初に表した言葉よりもだんだん言葉が明確になっていったり、

言葉が変わったりする場合が出てきます。それはそれでよいのです。

時の経過、行動の蓄積とともに、目的が成熟してくるからです。

いずれにせよ、人生の早いうちに投げかけられたほうが、

本人は早くからそういうことを胸の内に意識します。

◆職場でやりたい「ミッション・ステートメント」ワーク

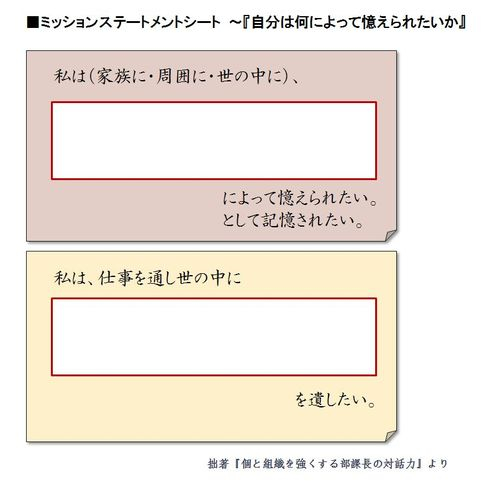

私が研修で使っているのが次の「ミッションステートメントシート」です。

職場では、例えばこのシートを年末に配り、

年明けの部課のミーティングで各自が披露しあうといった形でやるのはどうでしょうか。

もちろん部課長自身も披露してください。できれば毎年恒例にすればいいと思います。

目的観の進化・深化に合わせて、言葉表現も変わってくるはずで、互いにいい刺激になります。

業務目標だけが圧迫し続ける仕事生活は、いつしか「目標疲れ」を生み、個と組織を疲弊させます。

しかし、人生と仕事にはやはり目標が必要です。

部課長が留意すべきは、

目標を立てるアプローチやプロセスにおいて、きちんと部下と付き合うということです。

そして部下一人一人が大きな目的(夢や志、想いといった意味を含むもの)を描く手助けをしてやることです。

なぜなら、本来、目標立てというのは、ベースになる想いや願いからにじみ出てきて、

かつ、未来の先にイメージする理想から引っ張り上げられるのが最良の形だからです。

また目的はその内に意味的なものを含んでいますから、健全なエネルギーも湧いてきます。

部下のそうしたメンタルな掘り起こしなしに、彼らを芯から燃やすことはできません。

部課長が5つの役割を全うすることはとても大変です。

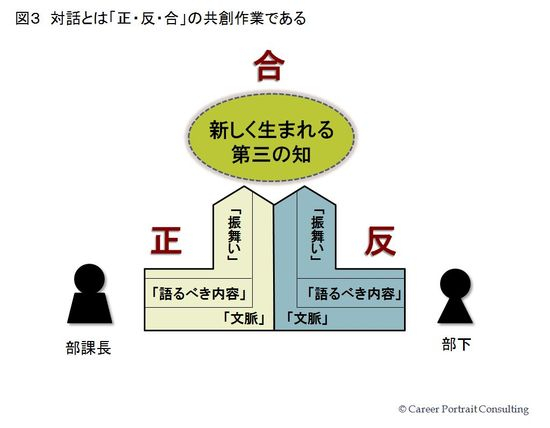

そしてその役割を全うするために、こつこつと対話を重ねる。これも大変です。

しかし、それこそが部課長としての真の喜びですし、

部下のためにやったことは、最後は巡り巡ってすべて自分に還ってきます。

そうした意味で、部課長のみなさん、いま一度、

「対話する」というコミュニケーションにつき見つめ直しをしてみてください。