人財の離職と根付きの問題<2> 保持から絆化へ

前回から引き続いて、ヒトの離職と根付きの問題に触れます。

この問題で、組織の人事に関わる方々へのメッセージは下の3つでした。

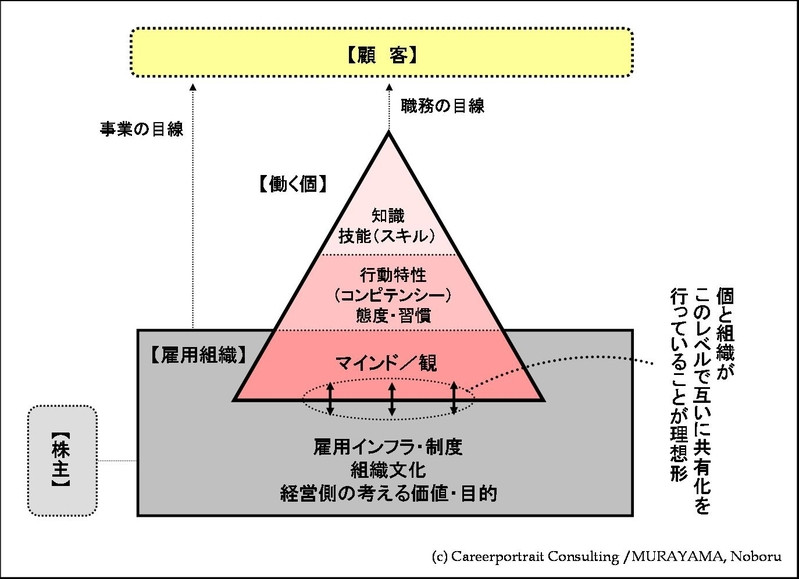

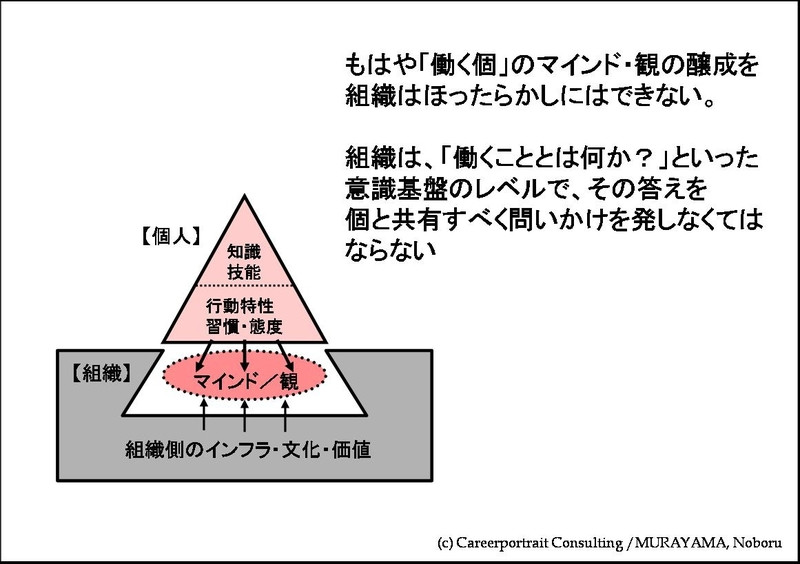

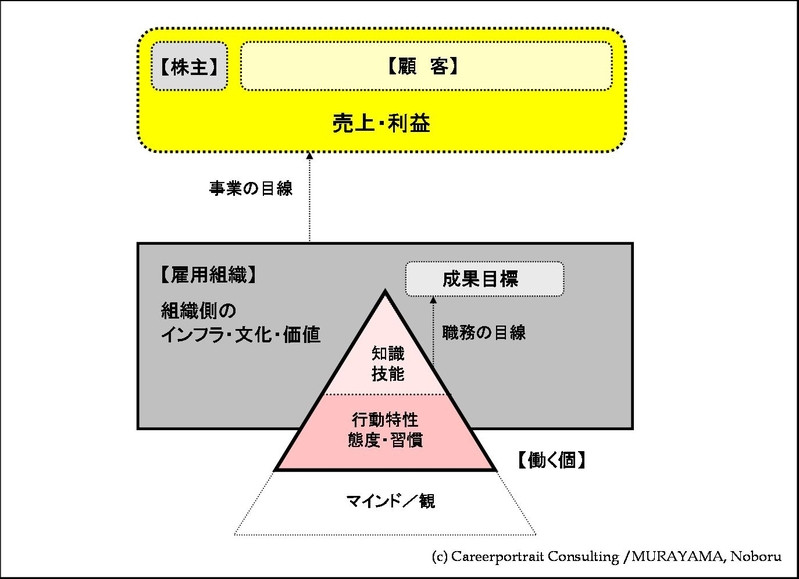

1)すべては“働くマインド”という意識基盤をつくりなおすところから

2)人財はリテンション(保持)からボンディング(絆化)へ

3)安すれば鈍する:野ガモを飼いならすな

今回は2番目の項目についてです。

◆広がる「リテンション」のニュアンス

ところで、

人事の分野で「リテンション」という言葉はすでに一般化されてきました。

と、同時に、意味が拡大化されてきているようにも思えます。

リテンションとは、本来、

保持したい特定の人財、例えば、ハイパフォーマーや

競合他社に引き抜かれてはまずい高度な専門知識人など、

といったターゲットを設定し、

彼らに物理的報酬なり心理的報酬なりを用意して、

その流出を防ぐ施策をいいます。

ところが、現在では、

そのリテンションの対象が全社員まで広がり、

ともかく「うちは離職率が高いな。人の採用にも高いコストが

かかってるんだ、何とかせい!」などと、

社長や役員から発破がかかって、

「はてさて、社員の引き留めに何か手を打たねば

(自分の職責が問われるゾ・・・)」といった現場担当者から

にじみ出る雰囲気も感じられます。

いずれにしても、リテンションという言葉は、

限定的人財の留保施策から

従業員を広く辞めさせない諸施策へと含みを拡大しつつあります。

◆3年で3割は今に始まったことではない

で、後者の部類に属すると思われる、例の「3年で3割が離職」問題ですが、

私はまず、その統計数値自体に

オドオドする必要はないのではないかと思っています。

「3年で3割が離職」は、周知のとおり

厚生労働省の『平成17年版 労働経済の分析』の中で詳しく指摘されています。

それをみると、大卒の採用者について、

入社後3年目までに辞めていく数値は、

10年前でもやはり30%弱あったわけです。

ここ数年、急に離職率が高まったということではありません。

しかも、同分析書の中の他の部分で紹介されているとおり、

そうした若年層労働者の転職動機として、

「もっと収入を増やしたい」は少なからずの回答率(25%程度:第2位の回答)

に上っていますし、

また、働く目的については、

「自分の能力をためす生き方」が減少する一方、

「楽しい生活をしたい」が大幅に増え(37%程度)、

第1位の回答となっています。

これらの回答をする人たちをひっくるめて、

功利的だとか、快楽的だとかの決めつけはできませんが、

そういう時代特性、ジェネレーション特性があるのだということを含めて考慮すると、

3割が辞めていくという数値は、驚くべき値ではなく、

自然現象として起こってしまう率なのかもしれません。

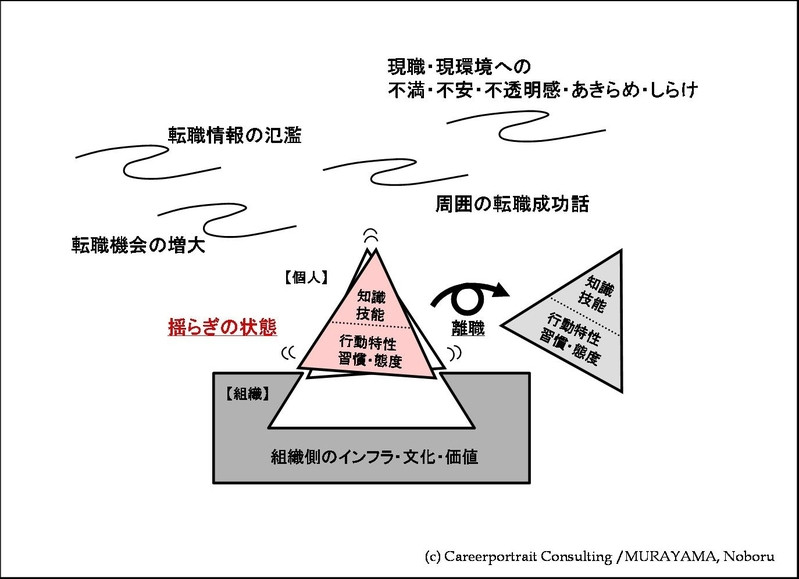

ましてや、転職紹介ビジネスは高度化し、情報流通量も格段に増えました。

しかも、人手不足が深刻化している社会情勢です。

当面、3年目の離職率3割台継続は必至でしょう。

(人によっては、早晩40%を超えるという分析予想もあります)

しかし、背景・要因はともあれ、人財が流動化するということは、

新しく人財を採りなおすという新陳代謝のチャンスの面もあります。

第二新卒の転職市場が活況を帯びているのもそのためです。

だから「3年で3割が・・・」という数値だけをみて、

それを問題視するのはあまり意味がないと思います。

加えて、ヒトが辞めないで、組織に長く根付くことが全面的にいいことなのか、

これも両面の議論があります。

詳しくは、次回触れますが、同じ根付くにしても、

よき人財が根付くのは歓迎ですが、

どこにも行きようのない市場価値の低い人材が、

保身・依存心で根付くことは歓迎できません。

そう考えると、ヒトのフローの問題へのアプローチとして、

「離職率が高いのでそれを下げよ=辞めていこうとする人間をリテンションせよ」

という茫漠としたテーゼではなく、

「いかにして、採るべきは採り、育てるべきは育て、

離すべきは離し、留めるべきは留め、出すべきは出すか」という

明確な意志を伴ったテーゼへと変換する必要があります。

◆心的引力によってヒトを留める

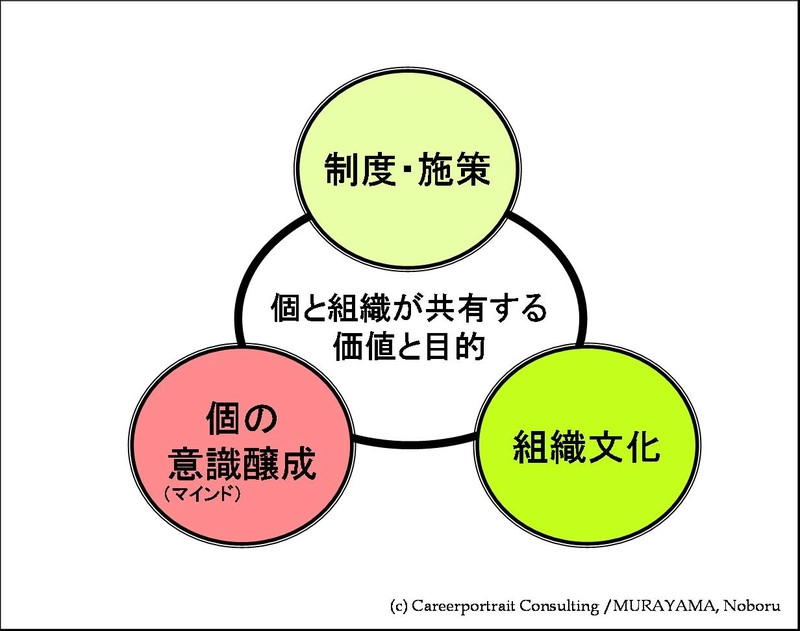

その際、その組織には“明確な意志”の基軸となるものが要ります。

・・・・それは経営者を発信源とする理念・哲学であり、

それが浸透した結果の組織文化です。

株式会社をはじめとする事業営利組織は、荒波をゆく船に譬えられます。

乗船人員のキャパシティは有限ですから、

誰を乗せるかは重要問題です。

そして誰を降ろすのかも、同様に重要問題です。

乗船の適格要件の最もベースに置くべきは、その組織が持つ理念や文化を

理解し、納得し、共感・共振できるかどうかではないでしょうか。

ヒトを物理的報酬や心理的報酬で、囲い込む・引き留めるのは、

決して怠ることのできない方策ではありますが、

それらは本来、対症療法的な二の次の策です。

与える報酬の切れ目が縁の切れ目となることも往々にしてあります。

根本の策は、共感・共振といった“心的引力”(=絆)によって、

留まってもらうことでしょう。

ここで私が用いる「絆」とは、

働く個と組織の間に生まれる信頼や尊敬、安心、互恵、恩義といった

心持ちの相互形成をいいます。

働き手側からの平易な言葉で表現すれば、

・「私を活かしてくれる会社(だから有り難い)」

・「私をこうやって育ててくれる環境(って、ほかにそんなにない気がする)」

・「仕事の要求は厳しいが、きちんとそれをわかってくれている会社」

・「会社の目指すところに共感が持てるし、

それを仕事としてやれるのは誇り・楽しみである」

・「この経営者の下でやれるなら本望」

・「人生のある期間を共にする“場”として、この会社なら納得できる」・・・・

このような絆に裏打ちされたヒトは、よい根付きをする人財になるはずです。

また、仮に、転職その他で組織を離れることになっても、

その後、そのヒトは、やはり直接・間接的にその組織に貢献しようとするはずです。

◆人財輩出企業は自らの人的宇宙を形成する

絆化ができずに従業員が辞めていくことを人材「流出」といいます。

絆化ができている従業員が辞めていくことを人財「輩出」といいます。

IBMやリクルート、アクセンチュアなどは人財輩出企業として有名ですが、

それら企業にとって

ヒトが辞めていくということ自体は大きな問題ではなさそうです。

ヒトを人財として気前よく世の中に輩出する企業には、

また多くのヒトが入ってくる

という逆説的な循環がそこにはあるからです。

また、そこを“巣立った”人財たちは、ネットワークを組み、

“実家”あるいは“母校”的な存在の元の組織を中心に、

“ヒューマン・コスモス”(人的宇宙)を形成します。

そしてそのヒューマン・コスモスは、元の組織、

そして業界を動かす大きな力となっていくでしょう。

ヒトの離職や定着の問題をとらえるとき、

ヒトを囲いや縄(=報酬や制限)によって、

地べた(=組織内)で保持する(=リテンション)という発想枠を

一段大きくしてはどうでしょうか。

つまり、個と組織の間で絆化(=ボンディング)がなされることによって、

個々の人財は、みずからの発露によって、

その組織の心的引力圏内に自然と留まる。

あるヒトは地べた(組織内)に留まり、

またあるヒトは地べたから離れ、別空間(組織外)で留まるかもしれない。

そして彼ら人財たちは互いに人的宇宙を形成し、

その組織を有形無形に助けるという発想枠です。

私がイメージする「ヒトの観点から優れた会社」というのは、

やたら塀や柵で囲ってヒトを居付かせている様子ではなく、

ある恒星を中心として個性ある惑星があまた周回し、

ふくよかな宇宙空間を形成している姿です。

ヒトが離れていく数、根付く数への対症療法ではなく、

ヒトの離れ方、根付き方に深慮を配り、

根本の体質改善を図ることだと思います。

次回は、ヒトの離職と根付きの問題の3番目

「安すれば鈍する:野ガモを飼いならすな」についてです。