『フロー』:心理学者の説く“仕事の楽しみ”

きょう触れるコンセプトは「フロー」です。

カネやモノの「フロー」(流通)ではなく、

心理学者、チクセントミハイが言及した幸福の心理状態である「フロー」です。

彼がそれを最初に世に広めた1975年の著書

『楽しむということ』(原題:“Beyond Boredom and Anxiety”)の

「第一章:楽しさと内発的動機づけ」は、次のように始まります。

「金銭、権力、名声、それに快楽の追求が支配的な社会にあって、

明確な理由もなく、これらすべてを犠牲にしている人々―――――

例えば、ロック・クライミングに生命を賭ける人々、芸術に生活を献げる人々、

チェスに精力を費やす人々など―――――

がいるということは驚くべきことである。

なぜ、彼らは楽しみの遂行という捉えどころのない経験を得るため、

物的報酬を自らすすんで放棄するのであろうか。・・・・」

◆フロー=没頭している時の“あの空白な感じ”

チクセントミハイの著した要点は次のようなものです。

・人は行為そのものの中に見出した楽しさに動機づけられて行為する時、

人は自信、満足、他者との連帯を増加させる。

もしその行為が外からの圧力または報酬によって動機づけられるならば、

彼は不確実性、欲求不満、および疎外感を経験する。

・人がその行為の中に楽しみを見出し、その楽しみ自体がその行為の

最大の動機かつ報酬になっている場合を「自己目的的」と呼ぶ。

・そうした自己目的的活動に全人的に没入しているときに

人が感ずる包括的感覚を「フロー」と呼ぶ。

◆フロー下では外発的動機が弱まる

「フロー」の状態がいかなるものか、

チクセントミハイは自己目的的活動に没頭する人々のインタビューから

巧みな表現で書き表しています。例えば、

ロック・クライマー:

「自分の身のまわりに起こっていること、つまり岩や、手掛かりや、体の正しい位置を探り出す動きに浸りきってしまいます―――すっかり夢中になっているために、自分が自分であるという意識がなくなり、岩の中に溶け込んでしまうのです。・・・・ある意味ではほとんど自我のない状態になって、どういうものか、考えることなしに、また全く何もしていないのに、正しくことが運ばれる、とにかくそうなってしまうのです」。

ダンサー:

「(踊っている最中には)大きなくつろぎと静けさが私を包みます。失敗することなど考えません。それはとても力強く暖かい感じなのです。私は拡がっていって、世界を抱きしめたいんです。優雅で美しい何かを生み出す、巨大な力を感じます」。

チェス・プレイヤー:

「最も報いの多いのは対局であり、知的な卓越性を誰かと戦わせることからくる満足です。私はトロフィーやお金をもらいました。でも、チェス協会への登録料などを考えると、たいていは持ち出しになっているのです」。

こうしたことから、自己目的的活動の特徴をチクセントミハイは、

・その活動は絶えず挑戦を提供する。

これらから起こることや起こらないことに対して、退屈や心配を感ずる時間がない。

このような状況の下では、人は必要とする技能を、それがどのようなものであれ、

フルに働かせることができ、自分の行為から明瞭なフィードバックを受け取る。

従って彼は筋の取った因果の体系の中にあり、

そこで彼が行なうことは現実的で予想可能な結果を伴うことになる。

その結果、自分は不可知の力によってもてあそばれているのではなく、

自分自身の運命を支配しているという感じを経験する。

そのとき、もはや物的・金銭的な報酬を主とする外発的動機は

極めて低い割合の存在になる。

***********

◆フローとは「砂場魂」

もちろん、「フロー」に似た概念はほかにもあります。

古くは、荘子が「遊」という概念を使っていました。

また、欲求5段階説・自己実現でおなじみのエイブラハム・マスローは

これを「至高体験」(peak experience)と名づけています。

加えて、トム・ピーターズは、「砂場魂」と呼びました。

以下は、トム・ピーターズの書き表しです。

「遊びとは真剣なものだ。

砂場で真剣に遊んでいる四歳の子供を観察してみればわかる。

私はその真剣さを『砂場魂』と呼びたい。

・・・・遊びはすごいパワーを秘めている。

自分を信じ、肩の力を抜き、誰の中にも眠っている豊かな創造力を解き放てば、

自分のおそるべき才能を発見するだろう。

遊びはいい加減にやるものではない。真剣にやるものだ。

ウソだと思うなら海辺で砂のお城を作っている子供を見てみるといい。

まさに一心不乱、無我夢中・・・。

作り、壊し、また作り、また壊し・・・。

何度でも作り直し、何度でも修正する。ほかの物は目に入らない。

ぼんやりよそ見をしていれば、お城は波にさらわれてしまう。失敗は気にしない。

計画はいくら壊してもいい。壊していけないのは夢だけだ。

夢づくりは楽しい。思いっきり楽しもう。

やってみよう。作ってみよう。気に入らなければ叩き壊そう。そしてもう一度作ろう。

そうして人間は成長していく。遊びながら・・・」。

(『セクシープロジェクトで差をつけろ!』より)

また、岡本太郎の本が手元にありますので、

そこからも一節。

「芸術というのは認められるとか、売れるとか、

そんなことはどうでもいいんだよ。

無条件で、自分ひとりで、宇宙にひらけばいいんだ」。

(『壁を破る言葉』より)

◆成果主義の敗因

つまりチクセントミハイは、

働き手が、自分の仕事を自己目的化でき、その行為の中でフローの状態を獲得するとき、

無限に内発的動機が湧き上がり、よりよき仕事ができるといい、

そうなるともはや仕事(労役)と遊びの区別はなくなるといいます。

そして、賞罰、いわゆるアメとムチによる外発的動機づけは、

最終的に人を疲弊させると説きます。

また、物的報酬はゼロサムの配分であって、原資が有限であるため

実施に限界がくることも指摘しています。

いわずもがな、

昨今の成果主義は、もっぱら、この外発的動機を全面的に押し立てて、

定量的な競争を強要したところに問題がありました。

**********

◆やらされ仕事をどう変えるか

誰しも、自分を没入できる楽しみを仕事の中に見出し、

フローを経験したいものですが、

組織から与えられる“やらされ仕事”を、どう自己目的化できるというのでしょうか?

私は、この問題の解決には、

個人の意識を変えることが半分、

組織の意識を変えることが半分、必要だと思います。

○まず、個人の意識について:

どんなやらされ仕事にも、楽しみや喜びは見出しうる、

どんなささいな仕事にも、進化や創意工夫の余地は無限にある

といった仕事意識を各人が立てることでしょう。

それが、プロというものです。

演劇の世界には

「小さな役はない。小さな役者がいるだけだ」

という言葉があるとおりです。

○次に、組織の意識について:

「ジョブ・デザイン」とは職務設計のことですが、

現在の多くの事業組織において、

ジョブ・デザインは単に、業務の分業をどう個人に割り振るかだけの

「ジョブ・ボリューム分け」と「ジョブ・レベル分け」になっている感があります。

「ジョブ<ジョイ>デザイン」はどう可能なのか?

「ジョブ<バリュー>デザイン」はどう可能なのか?

「ジョブ<クリエイション>デザイン」はどう可能なのか?

「ジョブ<イノベーション>デザイン」はどう可能なのか?・・・

その仕事・業務にまつわる心的・価値的な考慮がほとんど放置されている状況のような気がします。

おそらくこれは組織文化という中長期の辛抱強い習慣づけのプロセスによってのみ

可能になる問題ではないかと思います。

・「仕事とは、上からの押し付けではなく、自分に対してのチャレンジ」と

一社員が平然と言ってのけるシスコの組織風土。

・「いろいろと失敗しなければ、そもそもその製品技術に出くわすこともなかった」と

積極的失敗を奨励する3Mの企業文化。

・「他人のもの真似はしたくない」というホンダのものづくり精神。

・「カイゼン、カイゼンまたカイゼン」といったトヨタの現場思想。

こうした個と組織の善循環が始まれば、

仕事でフロー経験をする人の割合が増えてくるでしょう。

もはやそうなれば、内発的動機を主とし、外発的動機を従とする

健全なモチベーション構造の組織がみえてきます。

(現実は、さほど単純で簡単ではないことは承知していますが)

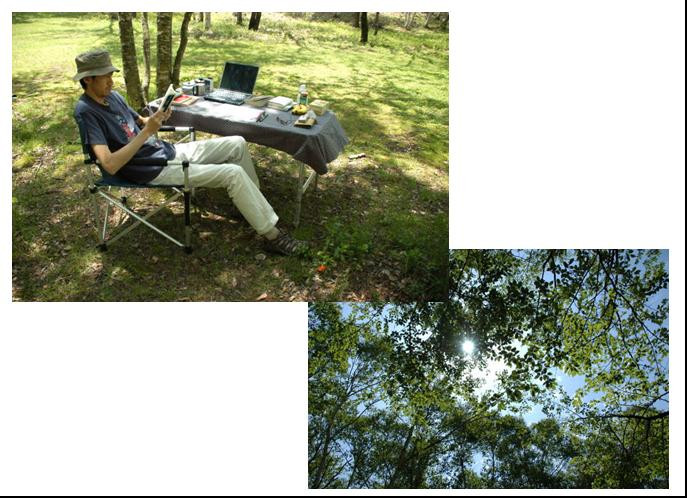

◆フローな仕事人=「遊ぶように働く人」

チクセントミハイは言います。

「(外発的動機という)人間の生物学的性向を利用する

社会的に条件づけられた刺激/反応のパタンに従っている限り、

我々は外から統制される。

我々は身体の命令からも独立し、

心の中に起こることについて責任を負うことを学ばねばならない」と。

私たちは、努めて

外発的動機に生物的に振り回されず、

自主・自律的に、

みずからが仕事の中に内発的動機をつくりだせる働き手になりたいものです。

その究極の姿は、「遊ぶように働く人」です。

たぶん可能だと思います。

*参考文献

・M・チクセントミハイ『楽しむということ』(今村浩明訳)思索社

・M・チクセントミハイ『フロー体験喜びの現象学』(今村浩明訳)世界思想社