ソロー『森の生活』ほか

【信州・小淵沢発】

新緑萌え出ずる5月、初夏キャンプで小淵沢に来ています。

仕事キャンプでは企画練りとか原稿執筆の仕事が主になるのですが、

そのために本をどっさり持ってきて、

森の中で読むことが多くなります。

私の場合、もちろん、経営関連やら人事・組織関連やらの本・雑誌を

読むことは多いのですが、山にこもる場合は、

古典書とか、他の分野の名著を読むようにしています。

きょうはその中から、これまでに何度も読み返してきた本を紹介しましょう。

いずれも、山・田舎を創造的な拠点して

いい仕事を成した(成されている)人たちの名著です。

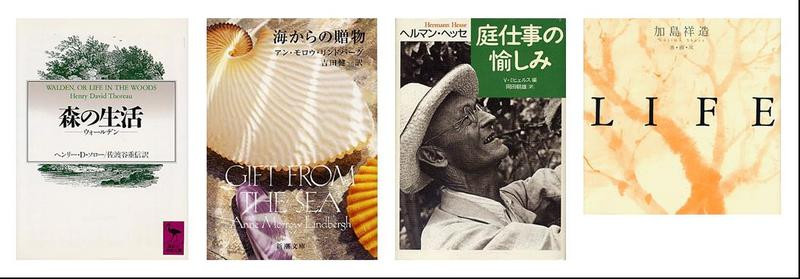

1●ソロー『森の生活~ウォールデン』(佐渡谷重信訳、講談社)

ヘンリー・D・ソロー(1817-1862)は米国の思想家で、

エマソンやホイットマンらとともに、19世紀半ばに起こった

いわゆる「アメリカ・ルネッサンス」の中心人物の1人です。

この著書は、彼の2年3ヶ月におよぶ森(コンコードのウォールデン湖畔)での

一人暮らしの記録をまとめたものです。

当時、急速に進む科学技術と資本主義経済が

人々の暮らしを劇的に即物的・快楽的な性質に変えつつある中にあって、

人間が獲得する真の安堵や幸福は何か、その答えを求めるために彼は山にこもり、

彼独自の見事な文体で考えを著しています。

ソローは決して

俗世をすてて山にこもったという批評家・厭世家ではありません。

山にこもるからこそ、人間本来が持つ霊感が呼び覚まされ、

急速に変わりゆく都市の文明を

客観的に英知をもって見つめることができるのだと考えた人です。

むしろソローは骨太な啓蒙家、実践家です。

2年間の山生活を終えた後は、街を拠点に積極的に講演活動などをしています。

そして、有名な税の不払いによる拘置事件。

これは後に、ガンジーのインド独立運動や、

キング牧師の市民権運動などに思想的な影響を与えました。

山にこもる生活=のんびりスローライフではまったくないのです。

彼は、山に入って、闘っていたのです。

この本で私の好きな箇所のひとつは、「住んだ場所とその目的」の章にある

“朝”について書き記したところです。

「私が玄関と窓をことごとく開けたまま坐っていると、

東雲(しののめ)きたる頃、目にとめることのできない、

ましてや、その姿すら想像できない一匹の蚊が、

かすかに戦慄(わなな)きながら、私の部屋の中を飛んでいく。

(中略)

それはまさしく、ホメーロスの鎮魂歌(レクイエム)であった。

蚊みずからが己の怒りと放浪をうたいながら、

空を切り、天を駆け巡る<オデュッセイアー>であり、

<イーリアス>それ自身であった」。

・・・・この一節はまだまだ続くのですが、

ソローは、日の出が夜の闇を破り、曙の下に目覚める瞬間こそが

最も崇高な時であることをうたっています。

「工場のベルによってではなく、

天体の音楽の調べと大気を満たす香りにつつまれ、

新たに貯えられてきた活力と精神が心のうちから高められたときに

やがて目覚めてゆく。

前の晩に眠りについた時よりも、

さらに高い生活へと目覚めてゆく。

・・・・

ヴェーダの経典には『すべての知恵は朝に目覚める』とある。

詩歌も芸術も、人間の最も美しく、記念すべき活動は

この朝の刻限に始まる」。

この本のあとがき部分で、翻訳者の佐渡谷氏が紹介しているように

ホイットマンは「ソローはとらえどころのない驚くべき男であるが、

彼は土着の力の一つ、つまり、一つの真実、一つの運動、

一つの激動を代表している。(略)

ソローはエマソンの人格的偉大さややさしさをもっていないが、

一つの力だ」だと評しています。

まさにこの本を読むと、確実に一つの力を感じます。

◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇

●A・M・リンドバーグ『海からの贈物』(吉田健一訳、新潮文庫)

加速度的に変化する科学文明・都市文明から一歩身を離し、

自然の中の簡素な小屋で豊潤な思索の生活を行なう。

それを山で行なったのはソローですが、一方、島で行なったのは、

このアン・モロー・リンドバーグ(1906-2001)です。

この名を聞いてピンとくる人は少ないでしょうが、

あの大西洋単独横断飛行をしたチャールズ・リンドバーグの夫人です。

彼女自身も女性飛行家の草分けとして活躍し、

その後作家活動や社会活動に人生を捧げた凡ならざる人です。

この本は、彼女が一人、ある離島の浜辺の小屋に2週間滞在し、

リンドバーグ夫人であるということ、母親であること、職業人であることを

離れて、一女性、一人間として思索したことを書き綴っています。

「やどかりが住んでいた貝殻は簡単なものであり、

無駄なものは何もなくて、そして美しい。

大きさは私の親指くらいしかないが、

その構造は細部に至るまで一つの完璧な調和をなしている。

・・・・・

浜辺での生活で第一に覚えることは、

不必要なものを捨てるということである。

どれだけ少ないものでやって行けるかで、

どれだけ多くでではない。

・・・私は貝殻も同様の、屋根と壁だけの家に住んでいる。

・・・私の家は美しいのである。

そこには殆ど何も置いてないが、

その中を風と日光と松の木の匂いが通り抜ける。

屋根の、荒削りのままになっている梁には蜘蛛の巣が張り廻らされていて、

私はそれを見上げて初めて蜘蛛の巣は美しいものだと思う」。

ここからは「Lean but Rich」(質素だが豊か)ともいうべき

成熟した精神をもつ者の観がみてとれます。

また、この本から得るべきメッセージは、「独りになる」ことの重要さです。

「我々が一人でいる時というのは、

我々の一生のうちで極めて重要な役割を果たすものなのである。

或る種の力は、我々が一人でいる時だけにしか湧いて来ないものであって、

芸術は創造するために、

文筆家は考えを練るために、

音楽家は作曲するために、

そして聖職者は祈るために一人にならなければならない」。

その他にも、

「女はいつも自分をこぼしている。

子供、男、また社会を養うものとして、女の本能の凡(すべ)てが女に

自分を与えることを強いる。・・・・

与えるのが女の役目であるならば、

同時に、女は満たされることが必要である。

しかし、それにはどうすればよいのか」。―――――と、

また別の大きな問題に思索をめぐらせていきます。

この本は文庫本にして120ページ、文字級数も大きめで

分量はさほどのものではありませんが、内容はとても濃く、

広い世界の思索に読者を誘ってくれます。

◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇

●ヘルマン・ヘッセ『庭仕事の愉しみ』

(V・ミヒュエルス編、岡田朝雄訳、草思社)

ヘッセ(1877-1962)は、言わずと知れたドイツの詩人・作家であり、

1946年にノーベル文学賞を受賞しています。

「土と植物を相手にする仕事は、

瞑想するのと同じように、魂を解放させてくれるのです」と、

ヘッセは後半生を自分の庭で過ごし、

庭という自然・小宇宙を通して、人間と人生を見詰めることをしました。

この本は植物や自然、庭に関するヘッセの遺稿や書簡を整理したものです。

ですから、多くの文章は、自分の庭の四季の出来事を書いています。

しかし、そのところどころで力強いメッセージが行間からふつふつと湧いています。

「私は木を尊敬する。

木が孤立して生えているとき、私はさらに尊敬する。

そのような木は孤独な人間に似ている。

何かの弱味のためにひそかに逃げ出した世捨て人にではなく、

ベートーヴェンやニーチェのような

偉大な、孤独な人間に似ている。

その梢には世界がざわめき、

その根は無限の中に安らっている。

しかし、木は無限の中に紛れ込んでしまうのではなく、

その命の全力をもってただひとつのことだけを成就しようとしている。

それは独自の法則、

彼らの中に宿っている法則を実現すること、

彼らの本来の姿を完成すること、

自分みずからを表現することだ。

・・・・

木は、私たちよりも長い一生をもっているように、

長い、息の長い、悠々とした考えをもっている。

木は私たちよりも賢い。

私たちが木の語ることに耳を傾けないうちは。

しかし木に傾聴することを学べば、そのときこそ私たちの短小で、

あわただしく、こどもじみて性急な考えが

無類のよろこばしさを獲得する」。

この本は、どのページのどの小片をつまみ読んでも

楽しく深い思索ができる本です。

◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇

●加島祥造『LIFE』 (PARCO出版)

加島さんは、翻訳家、詩人、墨彩画家、タオイストと多面でご活躍されている方です。

現在は、長野県伊那谷に独居中とのことです。

私は、朝日新聞の紙面で、彼のライフスタイルが紹介された記事を読み、

以降、何冊かの著書を拝見させてもらっています。

私自身、西洋思想よりも東洋思想を軸にものを考えることをしていますので、

タオイズム(老荘思想)もまた馴染みやすいものです。

加島さんのいいなぁと思うところは、

何か目にやさしい明るさや、痛快さがあるところです。

まぁ、老荘思想やら老子道徳経やらというと、

何か抹香臭~い、薄暗~いイメージがあるわけですが、

不思議と加島さんの本からは、それが伝わってこないんですね。

たぶんそれは、加島さんの人柄と、

英米文学の翻訳家として培われた文章技法によるものだと思いますが、

いずれにしても最新著の『求めない』もベストセラー中で、

多くの現代人の心をつかんでいるようです。

「花は 虫のために咲く

虫は喜び 花の願いに報いる

人はたヾ 見ているだけだ」

「ひと粒ひと粒が 幾百年と生きて 巨木になる力を

なかに宿して ただ小さく ころがっている」

「草木の 行き先は大地 水の行き先は海

いずれも 静かな ところだ」

「高い山の 美しさは 深い谷が つくる」

この本はこうした詩を加島さんが筆でしたためたものをまとめてあります。

それらは額装して部屋のあちこちに掛けたいようなものです。

わずかな単語で綴られたそれらの一句一句は

「Less is More」(より少ないことは、より多いこと)を感じさせます。

山の中の滔々とした時間に身を浸しながら、

一句一句味わって詠んでいくことで、

身体の芯からエネルギーが湧き起こってくる感じがします。

人生には、こうした漢方のような薬膳本が大事だと思います。