人財の離職と根付きの問題<3> 安すれば鈍する

3回連続で触れている「ヒトの離職と根付きの問題」ですが、

きょうはその最終回、3番目について書きます。

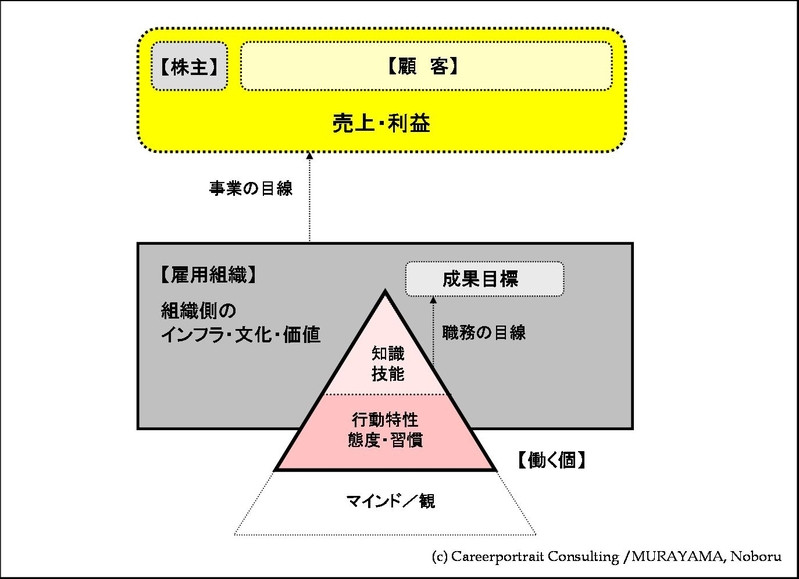

1)すべては“働くマインド”という意識基盤をつくりなおすところから

2)人財はリテンション(保持)からボンディング(絆化)へ

3)安すれば鈍する:野ガモを飼いならすな

* * * * * * * *

さて、冒頭、話が脱線しますが、写真の話をさせてください。

私は雑誌の編集に長く携わったこともあって、写真には関心があります。

写真集もさまざまに観ます。

私が先般、米国のアマゾンで購入したのは、

犬のラブラドールレトリーバーの写真集です。

その写真集は、ペットとしてかわいい、甘~い犬の写真集ではありません。

「猟犬・ラブラドールレトリーバー」の姿を撮った

凛々しくもたくましい写真集です。

その写真集は、北米の大自然の山中で猟師に同伴するレトリーバー犬を

写しています。

レトリーバー犬とは、その名のとおり、

猟師が射止めた野鳥をすぐさま探し出し、

猟師のもとへくわえて持ってくる(retrieve)ことを習性づけされて

配合された犬種です。

猟師が遠くの空に銃を構え、一羽の鴨に狙いを定める、

そして、その銃口が火花を散らそうとする瞬間、

その脇で、じっと銃の向く空の先を見つめるレトリーバーの姿は

とても美しいものです。

眼光は集中して鋭く、2つの耳は前方に向け大きく尖り、

銃声が鳴り響くその刹那に全速で走り出せるよう全身の筋肉は

エネルギーに満ちている。

そして、鴨の落ちた草むらの中に突進していく姿、

池の中に躊躇なく飛び込むその躍動的な姿。

そして、射落とされた鴨を探し当て、猟師のもとに、口を血で汚しながら

くわえて戻ってくるその勝ち誇った顔・・・。

私は、この写真集を観て、

レトリーバー犬本来が持つ美しさを知りました。

やはり、生き物は、本性を輝かせている姿こそ見応えがあるものだと。

その点、過剰に愛玩的に飼われているレトリーバーたちの

目の死んでいること、身体のだれていること、

本性がくすんでいることといったら・・・

(まぁ、それはイヌ本人はいかんともしがたく、飼い主・飼い方によるものですが)

* * * * * * * *

◆組織にポジティブに根付くヒト・ネガティブに根付くヒト

さて、本題に入ります。

組織におけるヒトを考える場合、

離職(流動)も問題ですが、その根付き(定着)も問題です。

離職については前回、前々回で触れていますので、

今回は、根付きについて触れます。

私たちは、組織の中のヒトの根付き方に2種類あることを知っています。

一つには、組織に安住し、成長を止め、保身で根を張ってしまうヒト。

もう一つには、組織の価値・ワークスタイルの体現者して

どっしりと根を下ろすヒト。

前者はネガティブな根付き、後者はポジティブな根付きです。

ヒトを中長期レンジで雇用保持するという人事方針は、

それ自体望ましいものではあります。

ヒトは雇用され続けるという生活の基礎部分が安定・安心してこそ、

心を落ち着かせ、忠誠心をもって力を出すことができます。

しかし、それは同時に、いつしか安穏・安住を生じさせ、

怠惰・保身を生むことにもつながりかねません。

つまり、“安”(安らか)という状態は、

ヒトをその後、善悪両面どちらにも導く可能性をもっています。

しかし、私は、これまでいろいろな組織とその働き手に接してきましたが、

経験上、どちらかというと、

“安すれば、鈍する”という現象をより多くみてきました。

もっと正確に言えば、“安のみ”の状態では、ヒトは、

鈍になり、惰になり、滞になる、といったネガティブな方向に

堕しやすい事実があるのです。

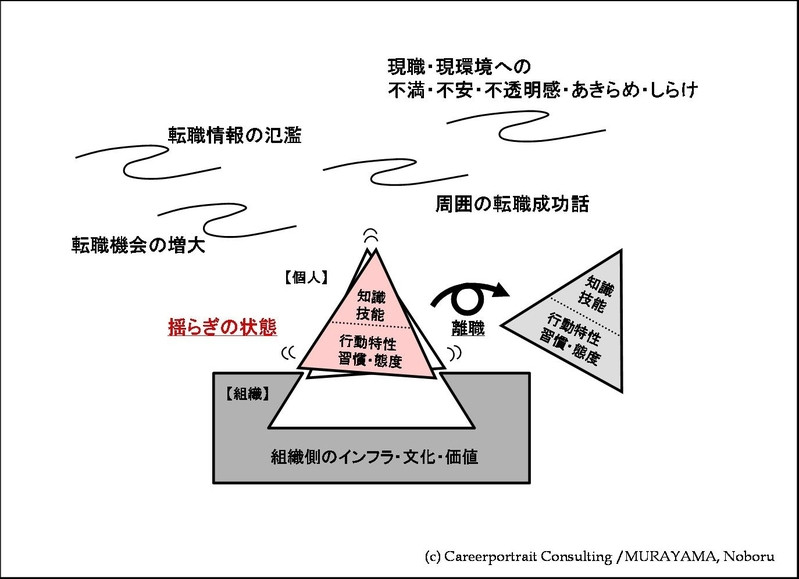

◆安穏・安住を排するための競争原理・・・その結果は

“安のみ”では、ヒトがダレてしまう・・・

したがって、中長期に“悪い根付き”をしてしまう。

そのために、組織は何が必要だったか。

―――――そう、「競争原理」の導入が必要だったわけです。

競争という刺激、緊張感、そしてある種のリスクは、

確かにヒトがダレることを防止するものです。

したがって、

「安+競」の環境では、ヒトは“よい根付き”をするように思えます。

しかし、昨今の成果主義はうまく機能していない。

それは、なぜか?

その理由は、今回のこの文脈で整理すると、

一つに、成果の判断基準が単純に定量化された数値になりがちだったこと。

一つに、そこでの競争は、限られた原資(パイ)の中での

ゼロサムの奪い合いであったこと。

一つに、「敗者は去れ」のごとき雰囲気によって、「安」の部分が脅かされたこと。

一つに、その成果主義導入の意図や目的が労使で共有されなかったこと

つまりは、質の悪い競争、大いなる目的のない競争によって、

ヒトが“よく根付く”どころか、

ヒトが疲弊して、心が離散していくという真逆の結果を生んでしまったわけです。

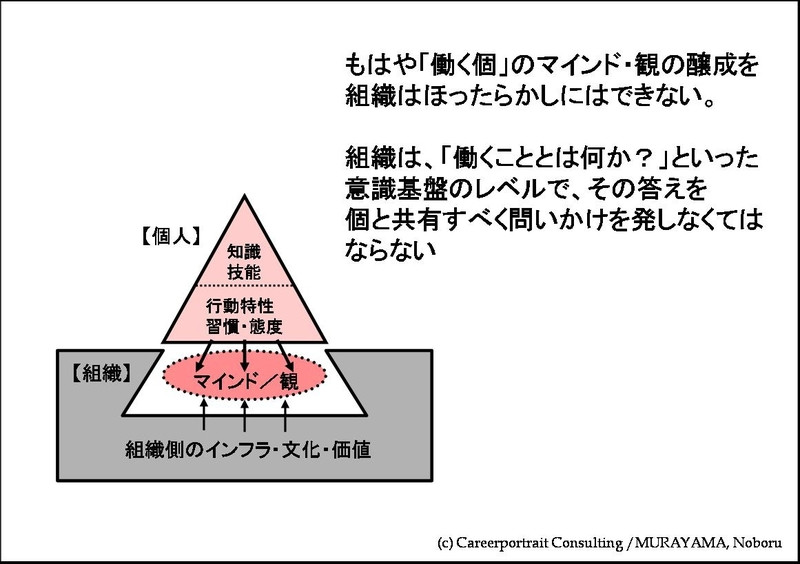

◆経営者の自覚・働く個の自覚

文章が長くならないうちに、私の結論から申し上げましょう。

ヒトを“よく根付かせる”ためには、

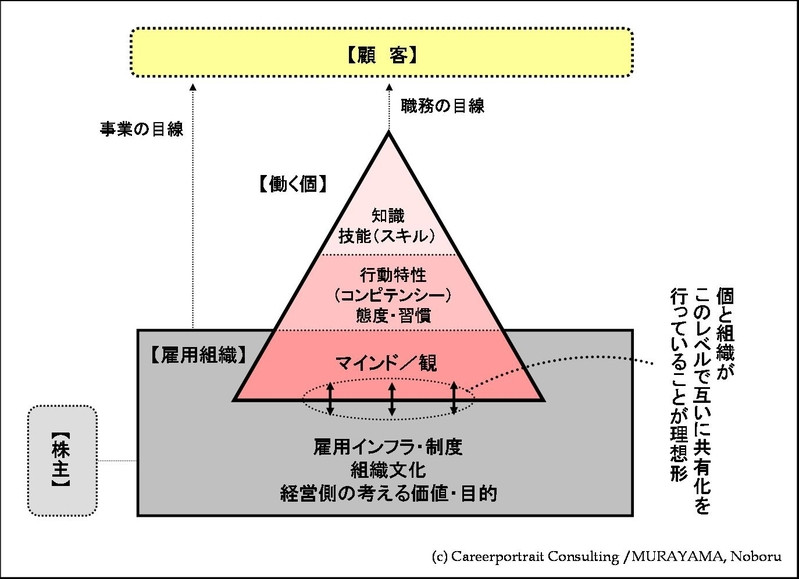

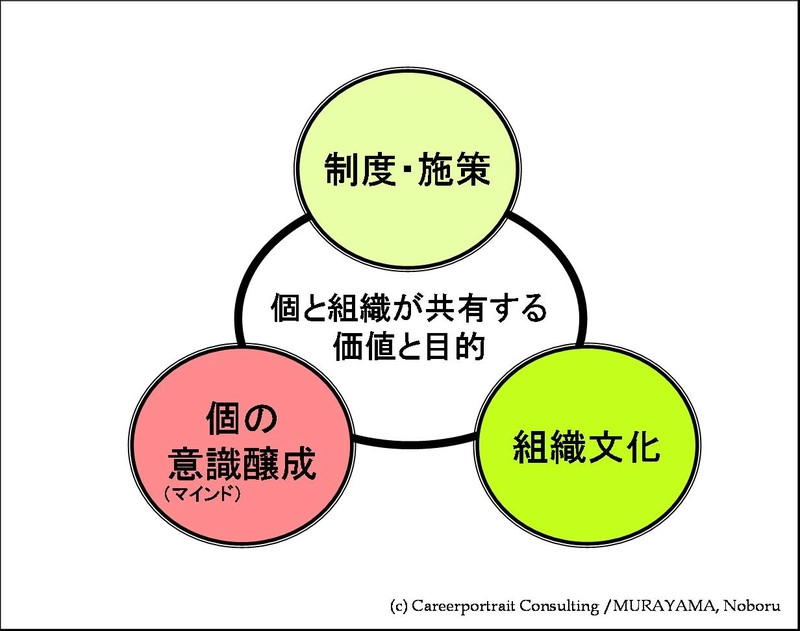

「安+競+覚」の3要件を満たすことです。

まず、「安」(=働き手に安心と信頼を与える雇用方針・システム)をベースとして、

適切・適度な「競」を敷く。

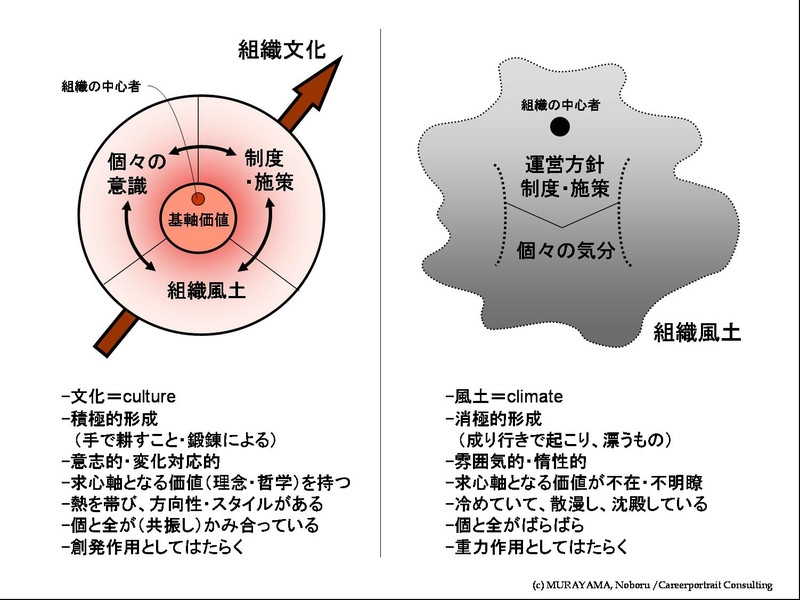

この場合の「競う」とは、個々に対し、

定量的な比較相対の競争を強いる評価処遇“制度”ではなく、

「競創・共創」ともいうべき組織“文化”をいいます。

つまり、個々が相互に刺激し合いながら創造性を組織全体で

膨らませていくという「競い合い・つくり出しあう風土」です。

そしてその「競」を適切・適度に活性化するために、「覚」が要る。

「覚」とは、自覚、すなわち「自らを覚る」ことです。

経営・組織側は、事業上の哲学・意志を明確に自覚し、

メッセージを発しなくてはなりません。

他方、個々の働き手は、その哲学・意志・メッセージに対し、

自分の価値観や想いとどうすり合わせ、

共有していくかを自覚せねばなりません。

結局、ヒトが悪い根付きをしたり、逆に離散したりするのは、

“安”のみ、“競”のみで、

“覚”が欠落しているがゆえの結果であるように思います。

公務員のすべてを非難するわけではありませんが、

公務員という職種は、本来的に、組織に保身的・依存的に

悪く根付いてしまう傾向性をはらんでいます。

なぜなら、絶対的な“安”(国からの雇用保障)に守られ、

職場には“競”もなければ、

「良心に基づく公僕」であるといった“覚”も希薄化しているからです。

また、その逆の振り子として、

ヒトを動かすのに競争原理を持ち込んだ民間企業もさえません。

私は、いくつかの企業で、成果主義導入における

精巧な評価処遇システムをみてきました。

それらシステムは、実に、綿密に設計されています。

ジョブの分解のしかたと係数処理の方法、評価ポイントの区分けとレベル毎の記述、

原資の配分表、考課者の留意項目、等々。

しかし、こうした制度を「設計屋さん」にいくら精密に組んでもらったところで、

所詮、それを用いる労と使の双方で、

「なんのため」という“覚”がなければ、

「立派な箱をつくって、魂入らず」です。

“競”をあおるだけの制度は機能しないことの証となりました。

簡潔にまとめると、

“安”のみでは、ヒトは“鈍”する。

“競”だけでは、ヒトは“耗”する。

しかし、根底に“覚”があれば、ヒトは“鋭”となり、“活”する。

そして、ヒトはその組織によく根付く。 ・・・・ということでしょうか。

* * * * * * * *

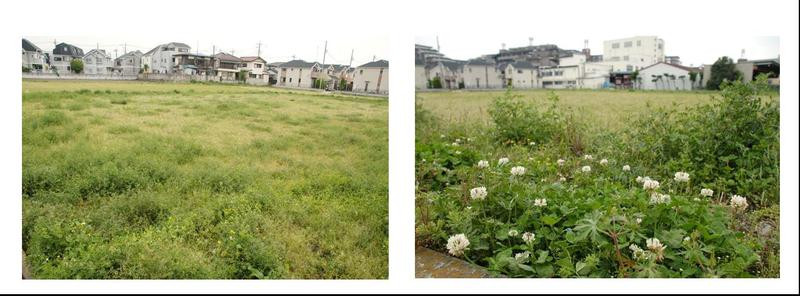

◆IBM社の教訓:野ガモを飼いならすな

最後に、IBMの伝説的な経営者であるトーマス・ワトソン・Jr.の言葉を紹介しましょう。

彼はIBMに必要な人財について、よく「野ガモ」の寓話を用いました。

この寓話は、デンマークの哲学者キルケゴールが説く教訓です。

「ジーランドの海岸に、毎年秋、

南に渡る野ガモの巨大な群れを見るのが好きな男がいた。

その男は親切心から、近くの池で野ガモたちに餌をやるようになった。

しばらくすると、一部のカモは南へ渡るのが面倒になり、

男の与える餌を食べてデンマークで冬を越した。

やがて、残ったカモはますます飛ばなくなった。

野ガモの群れが戻ってきたときには、輪になって歓迎したが、

すぐに餌場の池に引き返した。

3、4年も経つと怠けて太ってしまい、

気づいたときにはまったく飛べなくなっていた。

キルケゴールの説く教訓は、

野ガモを飼いならすことはできるが、

飼いならされたカモを野生に戻すことは決してできないというものである。

飼いならされたカモはもうどこへも行くことはない、

という教訓を付け加えてもいいだろう。

私たちは、どんなビジネスにも野ガモが必要なことを確信している。

そのためにIBMでは、野ガモを飼いならさないようにしている」。

*以上、『IBMを世界的企業にしたワトソンJr.の言葉』朝尾直太訳

(英治出版)より