自律と他律 そして“合律的”働き方

◆働くマインド/観はパソコンでいうOS(プラットフォーム)

私は人財育成研修の中でも、特に

「自律的に働くマインド/観を醸成する」という観点からサービスを行なっています。

「自律的に働くマインド/観」は、言ってみれば、

1人1人の職業人のキャリア(仕事人生)を構築する基盤、

つまり「プラットフォーム」となるべきものです。

各人の持つ諸々の知識や能力・資質は、パソコンに当てはめれば、

上層にあるアプリケーションソフトのようなもので、

それらを生かすも殺すも、そのベースではたらくOSが

きちんとインストールされていなくてはなりません。

そのインストールは、最終的には各人が各様にみずからの手で

やらなくてはならないのですが、

「仕事とは何か?」「働くとは何か?」「自律的とは何か?」

「儲けるとは何か?」「そう働く目的とは何か?」「会社・組織とは何か?」・・・

などの根本的な問いを

これまで、親も発してこなかったし、ましてや学校も発してこなかった、

会社に入った今も、経営者や上司が発してくれることは

ごくまれな状況となっている。

だから、よほど自己啓発的な人間か、

よほどよき上司、よき人生の師に出会った人間、

もしくは良質の仕事経験を得た人間でなければ、

「自律的に働くマインド/観」は醸成が難しい。

せめて、若年職業人のうちに、

そうした「自律的に働くマインド/観」醸成のための

きっかけとなる材料を与えられれば・・・

これが私の提供するサービスの基本的な想いです。

さて、そうしたことを狙いとした研修プログラムの中で、

受講者に醸成を促したい核概念は、

・「自立と自律」の働き方

・「自律と他律」の働き方 です。

前者の「自立と自律」の違いについては、

おおよそ新卒入社3年目くらいまでに腹で押さえたい概念です。

これに関しては、前回触れていますので、そちらの記事を参照ください。

で、今回は、後者について述べたいと思います。

以下に触れる「自律と他律」の働き方の特長、および“合律的”な働き方は、

入社5年目くらいには醸成しておきたい概念です。

◆自律は善で、他律は悪か

さて、自律・他律は字のごとく、

○「自律的」=自分自身で“律”を設け、

それによって判断・行動するさま

○「他律的」=他者が設けた“律”によって、判断・行動するさま

ですが、さて、“律”とは、何でしょうか?

律とは・・・

「ある価値観や信条にもとづく規範やルールのこと。

さまざまな事柄を判断し、行動する基準となるもの」をいいます。

したがって、もう少し分解して言うと、

自律的とは、自分が正しいと思うルール・やり方を用いて

意志的・能動的に事に臨む態度を意味し、

他律的とは、他者が決めたルール・やり方を用いて、

追従的・受命的に事に望む態度を意味する といってよいでしょう。

一般的に、だから自律的な働き方は善で、

他律的な働き方は悪だと意識されがちです。

しかし、私は、そうばっさり切り捨てて、認識してもらいたくはありません。

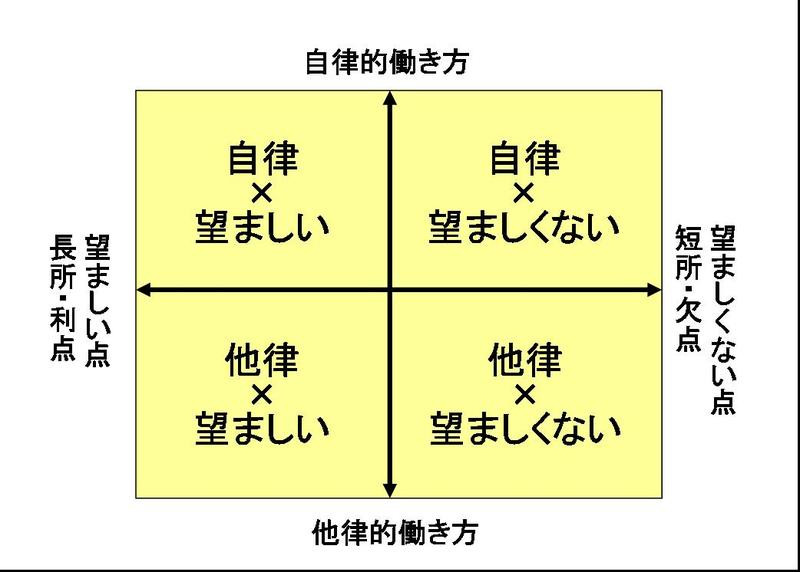

もう1つの軸に、望ましい点と望ましくない点を置くと、

4つのマトリックスができます。

誰しも、「自律的×望ましい点」と「他律的×望ましくない点」は

すぐに思い浮かべることができます。

ですが、よくよく考えると、

「自律的×望ましくない点」と「他律的×望ましい点」も

いくつか意識することができます。

例えば、自律的は、

過剰に自律がはたらくと、自己中心的な暴走や逸脱を生みます。

自律的働き方が、いつしか“我律的”働き方に陥るわけです。

若年層社員で、自律意識過剰の人間ほど、

自分の適当な判断でトラブルを起こしてしまったり、

「こんな古臭い会社やってられるか」といってプッツン切れて、

簡単に転職に走るケースはよくあります。

また、他律的な働き方は、時に、効率的でミスの少ないものです。

もしその会社組織が、過去から営々と築き上げてきたノウハウを持っている場合は、

ヘタに個人が独断で勝手に動くより、

組織の持つ暗黙知・形式知に従って(=他律的に)淡々とスピーディーに

仕事をやるほうがいいでしょう。

組織が持つ伝統の知を従順に利用することは、賢明な手でもあるのです。

(ただ、これに安住し慢性化させると、他律的の望ましくない面がじわり表出してきます)

いずれにしても、私たちが自律・他律を考える上で重要なのは、

自律が善で、他律は悪と単純に意識づけするのではなく、

自律的働き方にも、よい面と悪い面があり、

他律的働き方にも、消極的な他律と、積極的な他律があることを

押さえることだと思います。

* * * * * * * * *

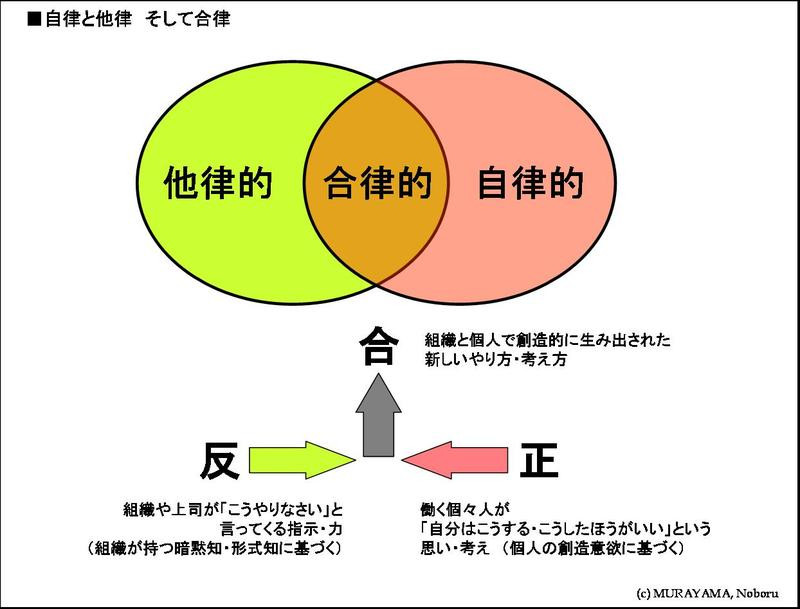

◆自律と他律を高い次元で止揚する「合律」

そして、ここからがきょうの記事で最も重要な論点になるのですが、

働き方は、自律的と他律的の2分法を超えて、

新しい意識概念を登場させるべきだという考えです。

自分の日ごろの仕事を振り返った場合、

その仕事は、必ずしも自律で行なわれたか、

あるいは他律かという両極の2つで分けられるものではありません。

実際にはその中間形態が存在します。

つまり、ある仕事をやろうとするとき、

組織や上司はこう考え、こう行なうようにと命令してくる(=他律的な)流れと、

それに対し、

「いや、自分はこう思うので、こうしたい」とする(=自律的な)流れが生じます。

そして、結果的には、自分と上司なり、組織なりが討議をして、

双方が納得する流れをつくりだして、対処する場合です。

この自分と他者の間に生み出された新たな第三の流れは、

自律的でもあり、同時に他律的でもあります。

その第三の流れは、

双方の律を“合した”という意味で、「合律的」と呼んでいいかもしれません。

また、自律的な“正”の考えに対し、他律的な“反”の考えがあって、

その2つを高い次元で止揚する“合”と考えてもいいでしょう。

合律的という止揚の形態は、とても大事な律の持ち方です。

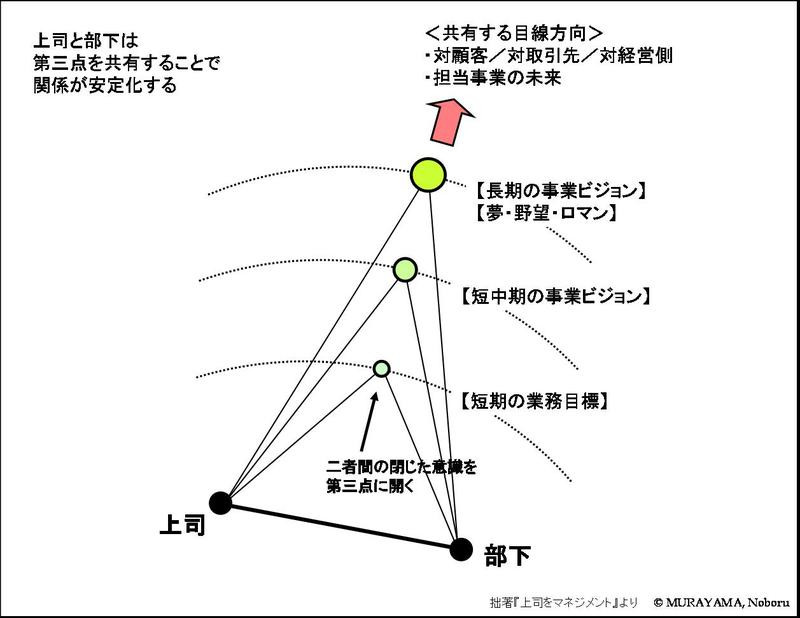

事業組織は、常に環境の変化にさらされていて、

その環境適応・環境創造のために、新しいやり方を生み出していかねばなりません。

その際、誰がそれらを生み出していくのか?――――

もちろん、それは経営者および個々の働き手にほかなりません。

しかし、彼らが過剰に自律的(時に我律的)に考え出し、行動する選択肢は

往々にしてハイリスクであるし、全体がまとまるにもエネルギーが要る。

(存亡の危機にある組織が、起死回生の一発を狙って行なう

経営者の超我律的選択肢は例外的なものと考えるべき)

そんなとき、自律と他律の間で、止揚的に(決して「中庸的に」ではない!)

第三の選択肢を創造していくことは、

最も現実的で、かつ成功確率の高い変化対応策を生み出すことにつながっていきます。

強い会社・変化対応に優れた組織というのは、

経営者が合律的なマネジメントを実行するということは当然ですが、

やはり、現場の個々の働き手が、合律的な考えをし、

合律的に振舞うということが決定的に重要だと思います。

冒頭、入社3年目くらいまでの若年層社員には、

“自立する働き方”から“自律する働き方”にシフトアップさせることが

大事だといいましたが、

この自律、他律を超えて、“合律的”に働くという意識と行動が大事になってくるのは、

入社5年目くらいからだと思います。

(もちろん、一部分、早熟な人財もいるでしょうが)

組織の中堅クラスが、合律的な働き方をして、

その組織の骨格となる文化とダイナミズムを創出する―――――

私はいくつもの強い事業組織をみてそう思います。

他方、自律的なヒトはどんどん他社に流出し、

他律的なヒトが組織に居残る―――――

これが停滞する組織の姿のように思います。

次回は、この合律的働き方を発展させて、

組織文化と組織風土の違いについて書こうと思います。

*なお、自律と他律、合律の詳しい論議は、

ご参照いただければ幸いです。