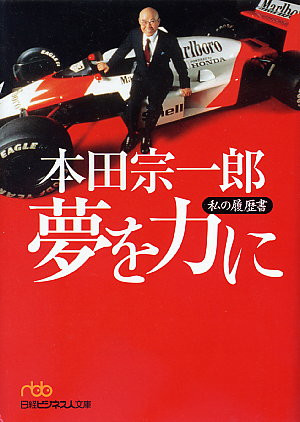

本田宗一郎『夢を力に~私の履歴書』

私は大学生に向けて研修・講義を行なうこともあります。

私は大学生に向けて研修・講義を行なうこともあります。

「何がやりたいのかわからない」「何を仕事として選んだらよいかわからない」・・・

これは就職活動を前にした多くの学生の悩みです。

(もちろん、私も就職学年のころはそうでした)

よほど強烈な体験や特定の人からの大きな影響がないかぎり、

その歳でやりたいことが具体的にみえている人は数少ないものです。

自分のやりたいこと、夢/志、天職は、

動きながらもがきながらつくりだしていくものだから心配するものではない

と私は彼らに言っていますが、

むしろ彼らをみていて感じる問題は、

そうした霧中の道のりを前進していく「エネルギー」が決定的に不足していることです。

どうも若いのにしぼんでいるのが多い。

(むしろ私のほうが活力がある)

そうしたとき、私は滋養強壮のための読書として、偉人たちの自伝とか歴史小説を勧めています。

例えば、きょう取り上げる本田宗一郎『夢を力に~私の履歴書』(日本経済新聞社)とか、

司馬遼太郎『竜馬がゆく』、吉川英治『三国志』などです。

こうした本には、情熱の力とか、気宇壮大な腹構え、血湧き肉踊る人生の展開、

えもしれぬ人間力を持った者同士のつながり、生涯を賭した使命観などがテンコ盛りで、

最良の人生の教科書たりえるものです。

よく、「いい教師、いい上司に出会えなくて」とか

「自分の周囲には影響を与えてくれる大した人物がいない」と愚痴をこぼす人がいますが、

それなら、こういう読書を通じて出会っていけばいいのです。

私自身を考えてみても、

私の人生観を形作ってくれた半分は、

こうした偉人たちとの間接的な出会いによるものだからです。

◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇

さて、本の紹介に移りましょう。

本田宗一郎(1906-1991)はご存知、本田技研工業(以下、ホンダ)の創業者です。

実際、本田は創業から25年間、社長として陣頭に立ち、

ホンダを国際的な一大自動車メーカーに育て上げましたが、

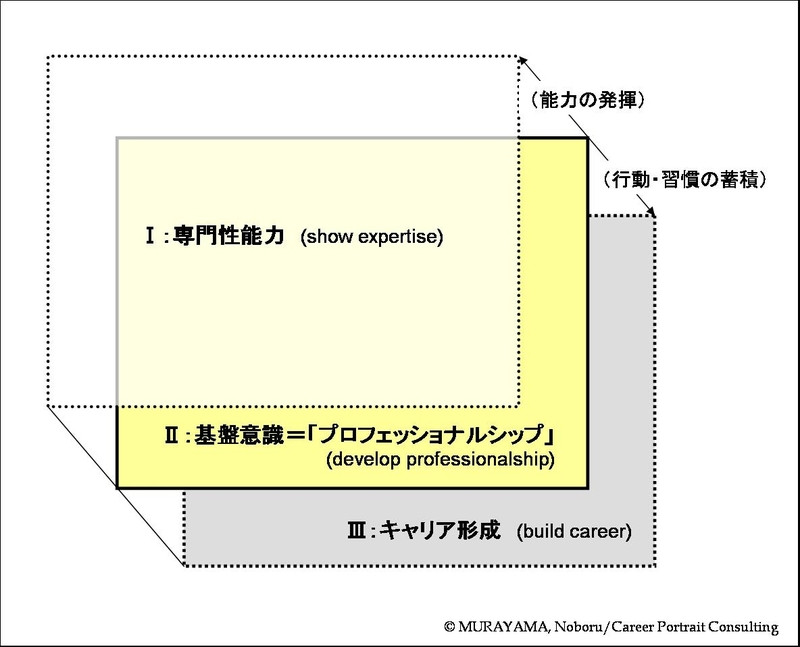

本田は経営者というよりは、生涯、純粋な「モノづくり小僧」だったように思います。

ただ、単なる小僧ではなく、まっとうな思想と壮大なビジョンを持ち、

芯の強いヒューマニストであったがゆえに、

大勢の人が慕い、経営者として支え上げていたのではないでしょうか。

(実際の経営に関しては、副社長の藤澤武夫の手腕が決定的に大きかった)

で、この『夢を力に』には、本田のジェットコースター的人生がまとめられています。

半端なフィクションを読むより

はるかに面白い人生展開、企業展開が、繰り広げられています。

こういう物語を読むと、小ぢんまり、小ざかしくまとまろうとしている

自分の人生が恥ずかしく思えます。

そして本田語録には、とても魅力的なものが多い。

働くこと、生きることの真髄を真正面からズドンと突いてくるのですが、

なぜか説教じみてもいないし、難解でもない。

内容的には訓示、格言なんだけれども、そこには堅苦しいストイシズムが全くない・・・

底抜けに明るく強いメッセージ、それが本田の言葉の魅力です。

以下に語録をいくつか挙げますが、

これらは本書を読んで、本田宗一郎の生き様やらキャラクターやらを知ってから読むと

さらに味わいの出る、説得力の出るものになります。

・「初めて見る自動車。それは感激の一語だった。停車すると油がしたたり落ちる。この油のにおいがなんともいえなかった。私は鼻を地面にくっつけ、クンクンと犬よろしくかいだり、手にその油をこってりとまぶして、オイルのにおいを胸いっぱい吸い込んだ。そして僕もいつかは自動車を作ってみたいな、と子供心にもあこがれた」。

・「すぐこわれるような粗悪な製品を作る人は、その人柄がどうあろうとも、技術者としては人格劣等であると断ぜざるを得ません」。

・「個性の入らぬ技術は価値の低い乏しいものであります」。

・「創意発明は天来の奇想によるものでなく、せっぱつまった、苦しまぎれの知恵であると信じているが、能率も生活を楽しむための知恵の結晶である」。

・「技術があれば何でも解決できるわけではない。技術以前に気づくということが必要になる。日本にはいくらでも技術屋はいるが、なかなか解決できない。気づかないからだ」。

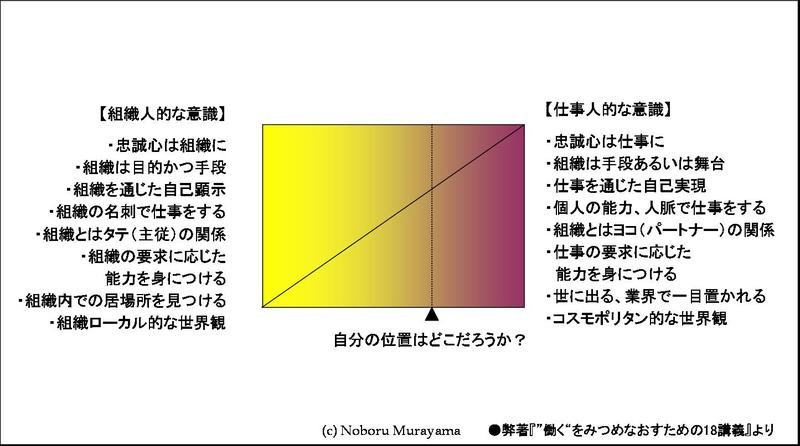

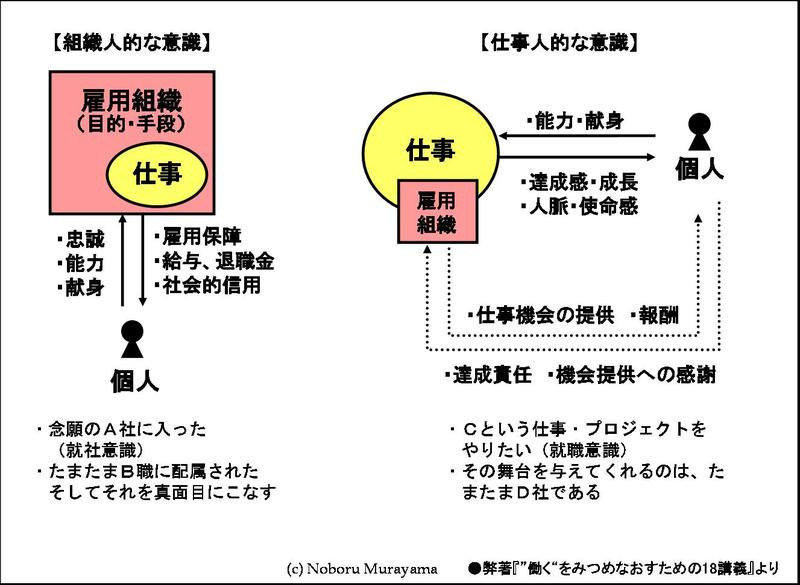

・「私はいつも、会社のためばかりに働くな、ということを言っている。君達も、おそらく会社のために働いてやろう、などといった、殊勝な心がけで入社したのではないだろう。自分はこうなりたいという希望に燃えて入ってきたんだろうと思う。自分のために働くことが絶対条件だ。一生懸命働いていることが、同時に会社にプラスとなり、会社をよくする」。

・「ホンダは、夢と若さを持ち、理論と時間とアイデアを尊重する会社だ。とくに若さとは、困難に立ち向かう意欲、枠にとらわれずに新しい価値を生む知恵であると思う」。

・「“惚れて通えば千里も一里”という諺がある。それくらい時間を超越し、自分の好きなものに打ち込めるようになったら、こんな楽しい人生はないんじゃないかな。

そうなるには、一人ひとりが、自分の得手不得手を包み隠さず、ハッキリ表明する。石は石でいいんですよ。ダイヤはダイヤでいいんです。そして監督者は部下の得意なものを早くつかんで、伸ばしてやる、適材適所へ配置してやる。

そうなりゃ、石もダイヤもみんなほんとうの宝になるよ。

企業という船にさ 宝である人間を乗せてさ

舵を取るもの 櫓を漕ぐもの 順風満帆 大海原を 和気あいあいと

一つ目的に向かう こんな愉快な航海はないと思うよ」。

いまの働く自分が、どこか縮こまっていると感じている人は、

是非、この本をお勧めします。

自分の心の枠がはずれ、グイグイ、エネルギーをもらえると思います。

なお、本田宗一郎、ホンダを通じて、もっと元気になりたい人は

以下の資料、書籍もあわせて読むといいでしょう。

○ホンダ社史『語り継ぎたいこと チャレンジの50年』

(これはWEB上で公開されている同社の歴史ドキュメントです。痛快な企業物語です)

○『私の手が語る―思想・技術・生き方』本田宗一郎著

○『スピードに生きる』本田宗一郎著

○『松明は自分の手で』藤澤武夫著