やせた知力・ふくらみのある知力

◆“on”は「~の上に」ではない!

「知る力」は、

働く上で、そしてまた、生きていく上で、基本中の基本となる能力です。

これをおざなりにはできません。

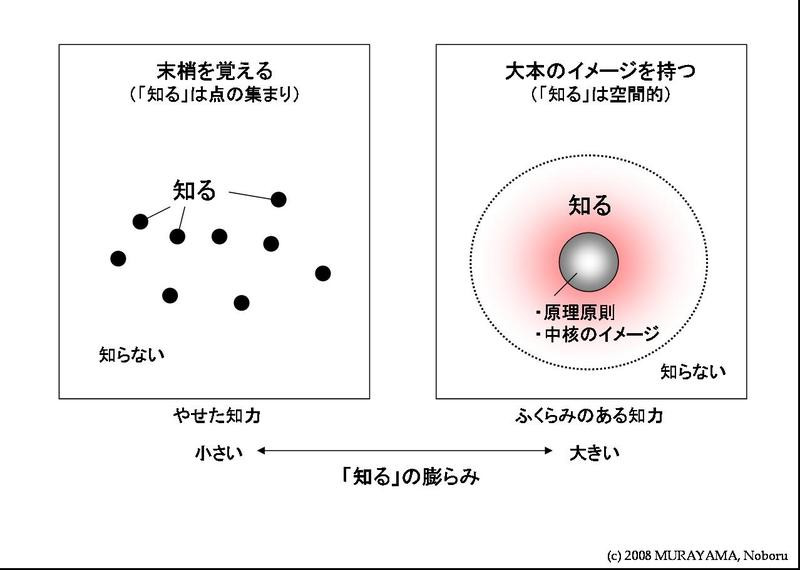

私は、「知る力」には“ふくらみ”が重要だと思っています。

言い換えれば、

やせた知力では、やせた仕事しかできない。

逆に、ふくらみのある知力を持てば、ふくらみのある仕事ができる。

そう考えています。

では、知る力の“ふくらみ”とは、どういうことでしょうか?

そのときに、私がいつもいいなと思う図はこれです。

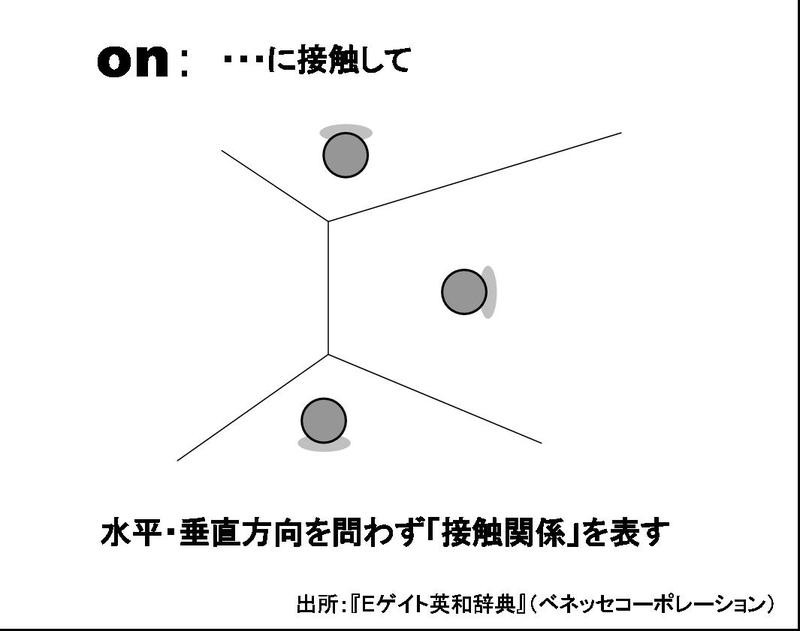

これは、『Eゲイト英和辞典』

(ベネッセコーポレーション発行:慶應義塾大学・田中茂範教授監修)で

前置詞「on」を引いたときに出てくる図です。

私たちは学校で、onを「~の上に」という意味で暗記してきましたが、

この辞書はそうではないといっています。

もし、onを「~の上に」で暗記してしまうと、

“the fly on the ceiling(天井に止まったハエ)”とか、

“a crack on the wall(壁に入ったひび割れ)”、

“a village on the border(国境沿いの町)”などの言い表しに

頭が回らなくなる。

そして、都度都度、また1つ1つ単語を丸暗記するハメに陥る。

その点この辞書は、

onは、タテ・ヨコ・上下を問わず「何かに接触している」ことを示す

単語であると(イメージを見せて)言っています。

確かに、そういうonが持つ大本のイメージを頭に染み込ませておけば、

その単語を使う場合の広がりが自然とできる。

これが、知ることの“ふくらみ”というものです。

◆大本の原理原則をイメージで持て

大本の「イチ」をイメージで保持し、

それを「十」にも、「百」にも発展応用させていく―――――

こういった“ふくらみのある知力”を養っている人は、

仕事や人生において、予期せぬ場面に出くわしたとしても

状況に対応し、状況をつくりだす思考ができる人です。

他方、

末梢の知識・事柄を丸暗記することだけに忙しい“やせた知力”の人は、

知識外・想定外の状況に対面したときの応用がきかない。

この「知る力」のふくらみについて、

私なりにまとめたコンセプト図が下です。

私が事業として行なっている職業人向けの教育プログラムにおいても、

知識の切り売り伝授はやめておこう、

大本の原理原則をイメージとして、腹に落としてもらおうという想いです。

そうするために、

いろいろな原理原則概念をイメージ化することに精を出しています。

このブログでも、いろいろな図を掲示していきます。