広がる「働く場」の概念

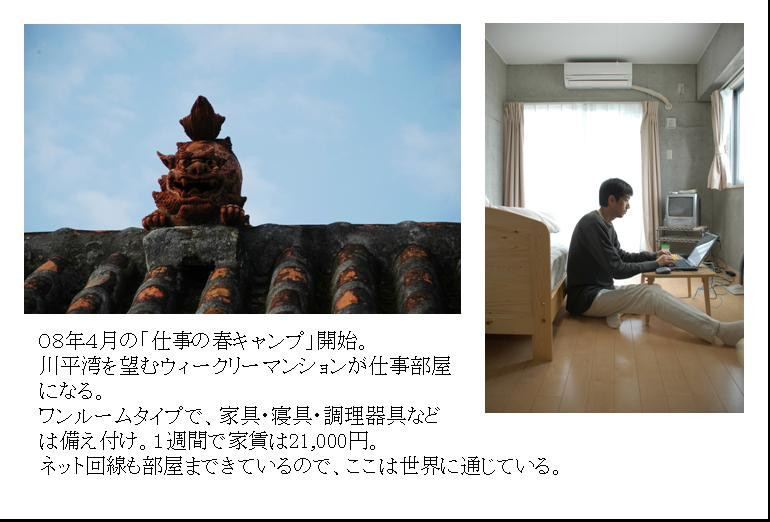

【沖縄・石垣島発】

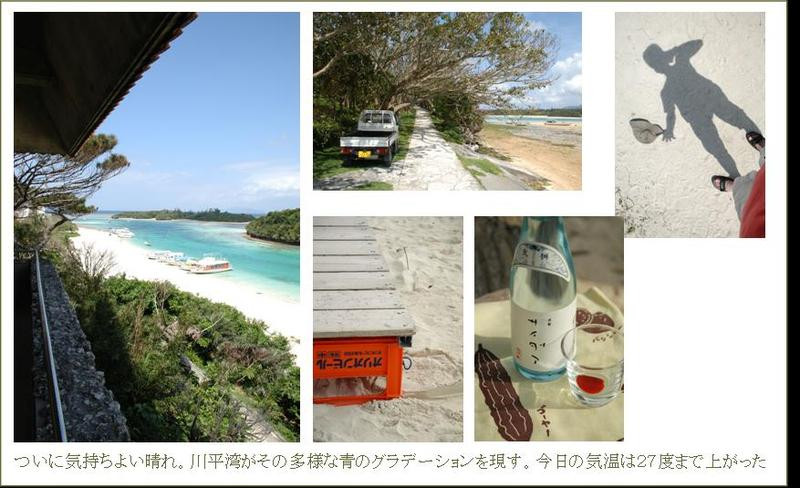

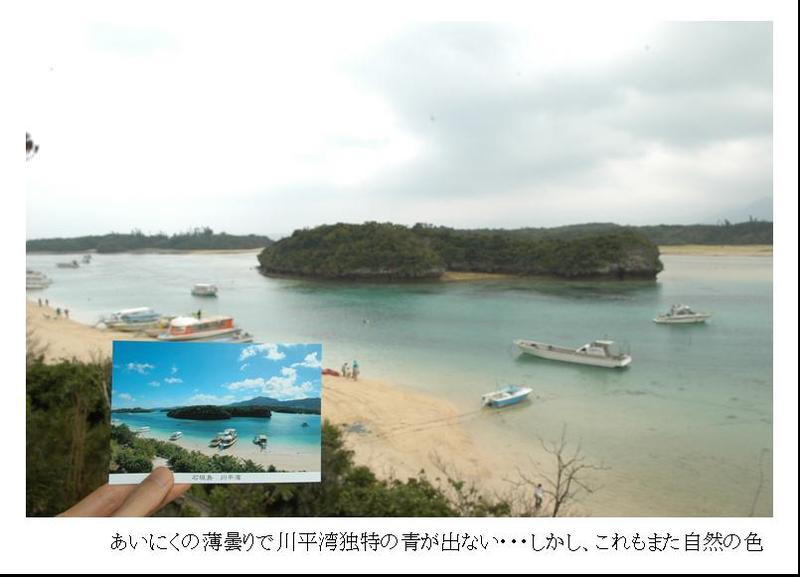

ようやく雲がとれて、南国の青い空が出ました!

やはり高い位置から太陽が照りつけると、景色がすべて変わります。

きょうはどこを歩いても、絵葉書に出てくるあの期待通りの島の景色が

目に飛び込んできます。ここは、もう完全に夏です。

ここで仕事をしていると、“耳がラク”なことに気がつきます。

島にしても、山にしても、

田舎に来れば来るほど嫌な雑音がない。

都会は、耳に聴こえる範囲の雑多な音はもちろん、

耳に聴こえない範囲の雑音もかなりあるそうです。

特に不可聴域のクルマの音や機械の音などは、

知らずのうちに人間にストレスを与え、

場合によってはよからぬ症状を発現させるといいます。

田舎には、そうした人工物の出す雑音がない。

もちろん田舎にも、不可聴域の雑音はさまざまあるでしょう。

でも、それは、自然が出す雑音であって、人工物が出すものとは異なる。

田舎に来て、この“耳がラク”という状態を、

私はミネラルウォーターがおいしいという感覚に近いなと感じます。

つまり、水道水にしても、天然水にしても、

目に見えない含有物がありますが、

天然水は天然のミネラル分、

水道水はカルキやら管のサビ・カビやらを含んでいる。

―――――その差は、とても大きい。

◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇

◆場が熱を帯びるのは:共振価値

さて、私はいま、新聞のあるスクラップ記事を見ています。

08年3月23日付、日本経済新聞朝刊

米IBMが、統合コミュニケーションソフトに10億ドルを投資する

という記事です。

このソフトは、遠隔地にいる人たち同士をテレビ会議でつなぎ、

全員が、画像や書類、音声などのデータを一括して共有のシステム上で

使えるというものです。

こういったソフトがいよいよ普及を始め、

機能的にも使い勝手が向上してくれば、

「働く場」の概念はますます広がってくるでしょう。

すでに、システムエンジニアやコールセンターのオペレータなどの職種では

在宅勤務がそこかしこで行われています。

これは、個人の業務が、ある程度、自己完結して分離が可能だったので、

やりやすかった面があります。

しかし、今度の統合コミュニケーションソフトは、

複数の人間が本来、一つの場に集って、共創・協働せねばならない業務に

新しいスタイルを起せるかどうか――――そこが注目されます。

画面上で顔を見合わせる参加者たちが、

ネット空間のバーチャルな会議の場で、

意識を合わせ、アイデアを出し合い、熱を伝播し合えるのか・・・・

私は、至極、可能だと確信します。

結局、リアルな集合場であろうと、バーチャルな集合場であろうと、

その「場」を有意義にさせるもの――――

それは、「共振価値」だと思います。

参加者が真剣になる、真摯になる、夢中になる、面白がる、

つまり心に触れて共振する価値がそこに通っているからこそ

参加者は主体的にかかわろうとする。

ただ、それだけの問題だと思います。

もちろん、肌感覚をもった人間ですから、

実際に対面することも、ときに欠かせません。

◆ネット会議が主になる時代

これまでも言われてきたように、要は、

リアルとバーチャルのうまい組み合わせが問題なんでしょうが、

これまでは、どちらかというと「リアルが主」で「バーチャルが従」

という意識がありました。

しかし、私は技術の進歩と人間の順応化に伴って、

今後は、バーチャルがいかにリアルに迫り、

ついには、リアル以上に成果を出すことで、

「バーチャルが主」で、「リアルが従」という構図もありうると思っています。

そのためには、主導者(たいていは経営者・監督者とか企業)が

「ヒトのマネジメント」と同様、

「場のマネジメント」に関しても、有能であることが求められます。

「場のマネジメント」とは、その新ツールのテクニカルな取り扱いではなく、

いかなる「共振価値」の軸をそこに突き刺すかということが生命線です。

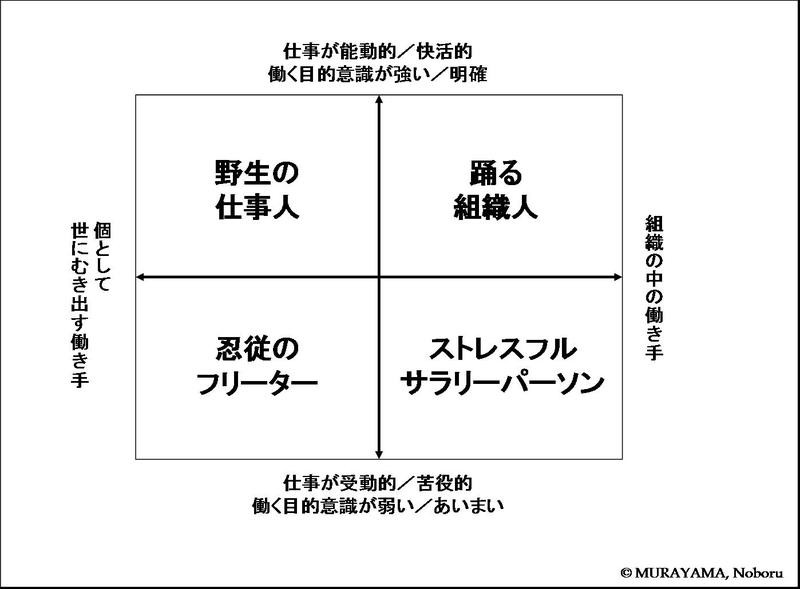

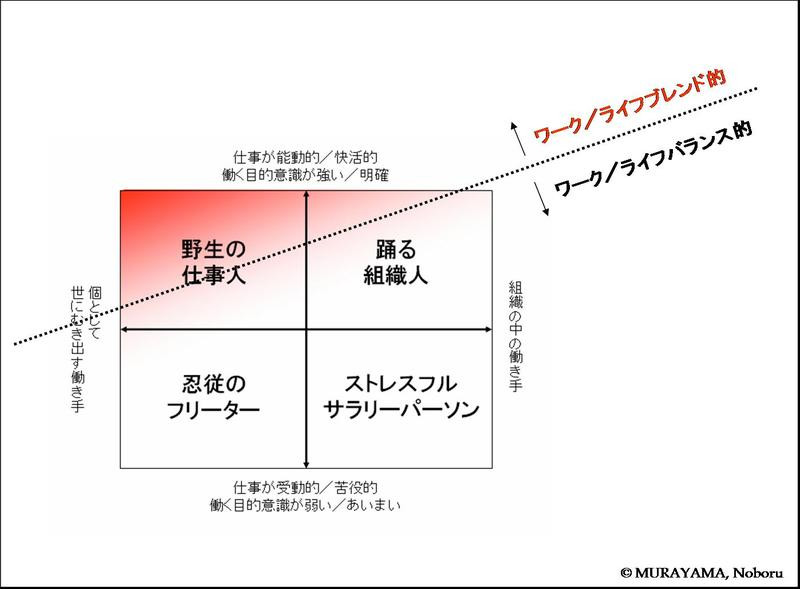

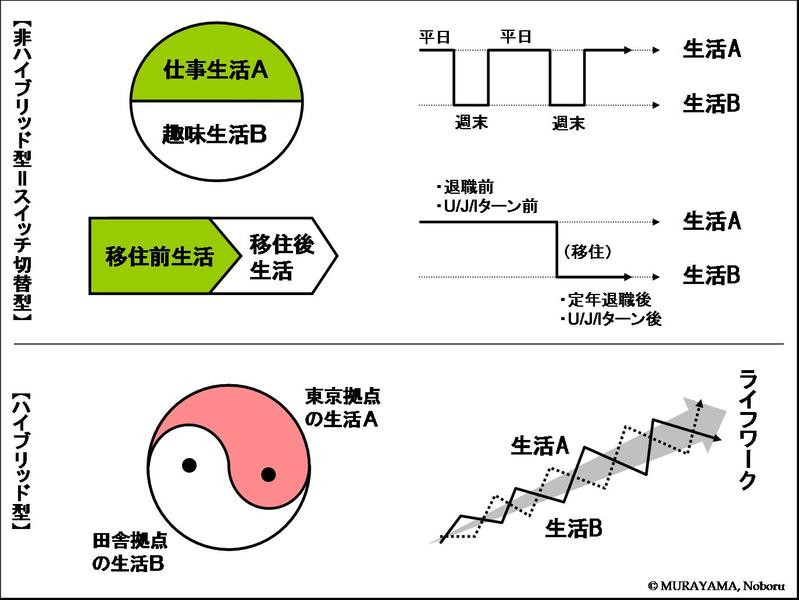

そうなれば、働き方の多様化はますます促進され、

たくさんの働き手が、

みずからに合ったワークスタイルを選択しやすくなる社会が

早足でやってきてくれるでしょう。

そうすれば私も、いよいよ山か島に本宅を構えて、

顧客とバーチャルで有意義な企画会議やら事前ミーティングやらをし、

いざ本番の研修実施のために、都会に出ていきたいと思います。