あらためて「夢・志」を考える

【考える材料1】

夢を語ることが野暮になった?

◆

夢や志はいまや死語、というか人をシラけさせる禁句になりつつあるのだろうか。私は企業内研修を生業とし、普段、さまざまに会社員、公務員たちと接してい る。研修の場で「みなさんの夢は何ですか?」などときいてみるのは野暮なことのように感じる。ほとんどの人は苦笑いをして「いまさら、なんでそんな質問 を?(それより、目の前にやらなきゃいけない仕事が山積している。きょうは、それをいかに効率的に処理するかのスキルを覚えさせてくれる研修じゃなかった の?)」といった反応だ。

だが、そこをあえてゴリ押しできいてみる───「あなたの夢は何ですか」と。「マイホーム」という返答は依然多 い。「田舎暮らし」とか「海外移住でのんびり」なども続く。そうした庶民派の夢に対し、「ITベンチャーを起業して一攫千金当てたい」といった野心派の夢 が少数出てくる。また、「発展途上国で学校をつくる」といった正統派の志もまれに遭遇する。いずれにせよ、社会人となって仕事を5年や10年、20年とや りだすと、夢や志を語る口は次第に閉ざされがちになる。

夢を語り合う場というのは、本来的には希望に満ちて明るい雰囲気になるはずだが、 どうもそうではない。大人にとって夢を口に出すことは気後れすることである。「あなたの夢は何ですか?」ときかれて、「特にありません」と言うのも体裁が 悪い。無難に「マイホーム」と答えてみれば、あぁ、自分は小市民的とか即物的とか思われてしまったかなと胸中にざわざわと残物が引っかかる。大言壮語を吐 けば、偽善的に聞こえたりしないか、理想主義者の戯言に聞こえたりしないかと、これまた気にかかる。ともかく、夢は敬遠したいテーマなのだ。

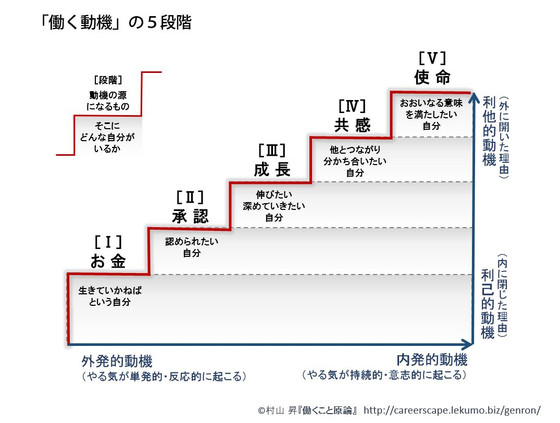

ちなみに、企業内研修をやっていて、特に20代に対して感じることだが、多くの彼らは夢や志を描くことからは遠い。が、「成長したい」という欲求は強い。正確には、「成長しないことへの焦り」を強迫的に感じている。ルーチン仕事の繰り返しで、新しいスキルや経験知が積み上がっていかないことに恐怖感があるのだ。逆に言えば、断片的にでも何か知識・技能が身につくことが普段の職場で起こっていれば、彼らはとても安心する。

◆

「あなたの夢は何ですか?」という問いに無垢に反応できるのはいつくらいまでだろう。小学校低学年のころなら、「プロサッカー選手になってW杯に出る!」「宇 宙飛行士になりたい!」と素直に言えた。それがいつしか、中学生にもなると現実の社会と現実の自分がわかってきて、子どものころの純粋な無知さ加減を気恥 ずかしく思う。それ以降、他人の前では夢などということを口にしなくなる(もちろん、私を含め一般の多くの人間はということで、幼少のころから夢を抱き、 成就させる人間はいる)。

実は有能で意欲の高い人間が、「夢」という言葉を毛嫌いしている場合がある。「夢=現実味のない絵空事」「ドリーマー=現実可能性の低い願望に漂っているだけの人」というイメージを持っているからだろう。以前、研修で次のように言う受講者がいた───「僕は夢を語れと言われるのが嫌いです。夢追い人と思われたくないので。でも、目標は持っています。実行したい目標なら言えます」。

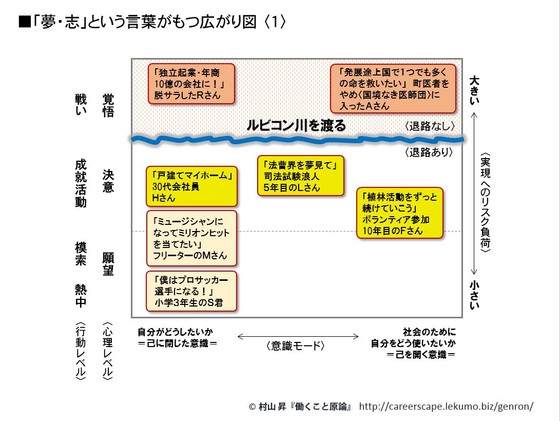

夢・志という言葉のとらえ方は人によって異なり、意味的な広がりがある。それを図にしてみた。

図のタテ軸は「想いの強弱度」を表わしている。心理レベルでみれば、夢は「願望」という漠然とした状態から「決意」「覚悟」という段階に強くなっていく。行 動レベルとしては、最初は無垢な「熱中」から始まり(この段階では実現化に対する深慮はない)、次いで、現実化を考えた「模索」状態に入る。ある段階から 本格的な成就活動へと進み、最後は戦いとなる。当然、自分にかかるリスク負荷も「小さい」から「大きい」へと変化していく。

図のヨコ軸 は、夢を抱く意識が「閉じている」か「開いている」かである。夢には利己的なものと利他的なものと2つの性質がある。前者は「自分は何になりたい/何を手 に入れたい」という意識になるし、後者であれば「世の中や他者のために、自分をどう使っていきたいか」という意識になる。

図にはいろいろな夢の具体例を配置した。

◆

夢にはこのようにレベル差や意識差があるが、いろいろあってかまわないと思う。ただ、そんな中で、「本物の夢」というべきものはあるのではないか。夢を「本物の夢」にするのは、

―――「ルビコン川を渡る」かどうかだ。

「ルビコン川を渡る」とは、不退転の覚悟で挑戦することを言う。ルビコン川とは、ユリウス・カエサルが、政敵ポンペイウスの手に落ちたローマを奪還するため に、自らの兵を率い、「賽(さい)は投げられた」と叫んで渡った川である。当時、兵軍を伴ってルビコン川を渡ることは国法で禁じられていた(つまり、カエ サルは川を渡った瞬間に罪人となるのだ)。

内に抱く想いが「ルビコン川を渡る」ほどの不退転の挑戦意志となったとき、それが「本物の夢」となる。それは次の古典的表現に通じる。

事を成すための真の勇気は

(前進のために)橋をつくることではなく

(後戻りできないように)橋を壊すことである。

ちなみに私は、「本物の夢とは、不退転の明るい覚悟」だと思っている。

◆

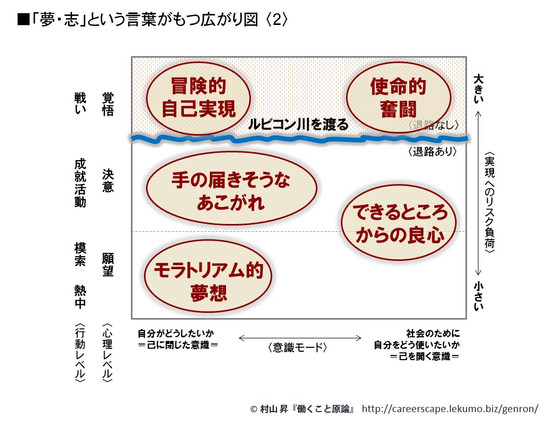

下の図は、夢・志なるものをカテゴリー的に表わしたものである。

「夢」 という言葉にネガティブなニュアンスがあるのは、おそらく、夢をある種の言い訳にして、ずるずると人生を過ごしてしまう人がいたり、想いが気分的に浮き沈 みし、腰が引けた状態で願望をあれこれ言うだけの人がいたりして、そんな人たちを批評する気持ちから生まれているのかもしれない。

だが、 夢は強弱幅広い含みをもっていてもよいもので、夢のすべてにおいて「ルビコン川」を渡るべきということでもないだろう。ルビコン川の手前で(つまり覚悟を 決めない、リスクの小さい範囲で)、ささやかに抱く夢もけっして悪いものではないと思う。「手の届きそうなあこがれ」や「モラトリアム的夢想」は、世知辛 い日々に、やはり希望や張りや目標を与えるものであるからだ。また「できるところからの良心」的な夢は、利他的な活動をライフワークにすることでもあり、 尊い志であると思う。

とはいうものの私は、人生に一度はルビコン川を渡る挑戦を強く勧めたい。私自身、独立起業というルビコン川を渡ってほんとうによかったと思っている(いまだ奮闘は絶えないが)。

◇ ◇ ◇ ◇ ◇

【考える材料2】

等身大の生活で十分に幸福だから、壮大な夢や志は必要ない

私は研修の中でも、「働くとは何か」といったテーマを扱う内容をやっている。そうした内省的な研修をやっていると、受講者の中から「働くことにそんなに夢や志が必要なのですか。働く意味や価値といった高尚なことを考えなくてはいけないのですか。それより、わたしは真面目に働いて家族を養 い、家庭生活を大切にしています。日常の身の丈の喜びがあるので、あえて仕事で夢を追ったり、仕事好きにならなくてもよいと考えています」といった声が出る。

こうした問いに対し、私は次の2つの観点で自分の考えを伝えている。

1つめに、

「夢を持っていない生き方が正しいか/正しくないか」は他人にきく問題ではない。むしろ自分自身にこう問うてみたらどうか───「夢を持っていない生き方を(自分が)美しいと思うか/美しくないと思うか」と。夢や志を抱くかどうかは、あくまで自分自身の生きる美意識の問題なのだ。

2つめに、

働き方・生き方は、人それぞれのサイズがあってよい。グローバルな舞台で大きなプロジェクトに関わっていくことを選んでもよいし、一地方にしっかりと根を張 り、自分の目と手の届く範囲できっちり仕事をまっとうしていくことを選んでもよい。「身の丈」というサイズの生き方は、実は、私自身も選んだ道である。起 業を決意したときに、けっして規模を追う事業はしない。外的な拡大より内的な進化・深化を追求したい。そのために等身大のビジネスでよいと腹を据えた。そ れはいまも変わっていない。

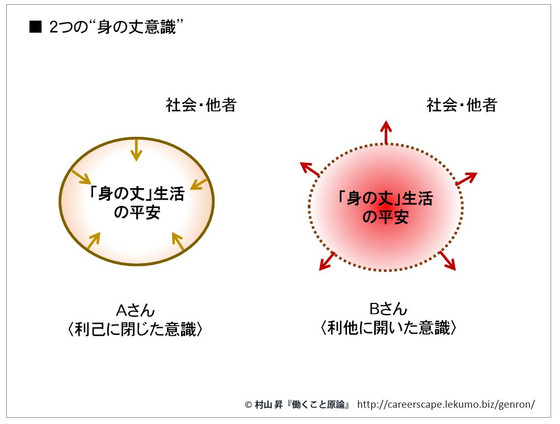

私たち自身が問うべきは、働く舞台のサイズではなく、働く意識が「利己に閉じているか/利他に開いているか」だ。

私は研修の中で『自分は何によって憶えられたいか』というワークをやっている。これは次のピーター・ドラッカーの書いた一節からヒントを得たものだ。───「私 が13歳のとき、宗教のすばらしい先生がいた。教室の中を歩きながら、『何によって憶えられたいかね』と聞いた。誰も答えられなかった。先生は笑いながら こういった。『今答えられるとは思わない。でも、50歳になっても答えられなければ、人生を無駄にしたことになるよ』」。

ワークシートは次のようになっている。

Q:

私は50歳になったとき、

「〇〇〇」によって/「〇〇〇」として、

(周囲に・家族に・社会に)憶えられたい。

つまり、キャリアの集大成ステージに入る50代を想像して、そのときまでに自分の存在意義をどう打ち立てていたいかという長期視点でのおおいなる目的を考えるものだ。「〇〇〇」の中に自分の言葉を入れるわけだが、多くの人は手こずる。

そんな中、出てくる答えのひとつで私が耳を留めるのが───「私は“よきお父さん”として憶えられたい」だ。こういう答えは実はちらちらと発生する。

身の丈サイズの平安な生活は誰しも求めていいものである。だが、そのときに、意識が利己に閉じているか、利他に開いているかは、おおいに自問してほしい観点である。

たとえばとても子煩悩なお父さんAがいるとしよう。父Aはともかく家族と過ごす時間を少しでも多く取りたいと思っている。仕事の負荷がつらくなってくると、 「ワークライフバランスが大事」というひと言で、仕事を中途半端に仕上げて済ませる。その姿勢はチームにもあまりいい影響を与えていない。その中途半端な 仕事の尻ぬぐいも誰かがやっている(が、父Aはそのことを必ずしも気に留めていない)。ただ、家に帰れば、妻子にとって父Aは「すばらしいパパ」である。 父Aはこの幸せな私生活を維持するために、できるだけ仕事の負担はなくしたいと考えている。

他方、たとえば中学校で教諭をやっているお父 さんBがいたとしよう。父Bは勤務する学校の改革リーダーとして忙しい。担当の授業以外に、改革推進のための会議運営、PTAとの連絡、教育委員会や役所 との協議・折衝などに飛び回る。あるとき父Bは、電話口で目を真っ赤にして怒鳴っていた。組織の不条理な力と戦っている姿だった。土日は監督をしている部 活動の練習や試合にどっぷり付き合う。練習中にケガをした生徒が出れば、タクシーで運んだり、連日見舞いに行ったりした。また、地元のボランティア活動に も参加している。そんな忙しさの中でも、父Bは極力、自分の子どもたちと会話を楽しみ、ボランティア活動にも連れ出そうとした。子どもたちはもちろん父が 家にいないことをさみしく思ったし、もっと自分たちと遊んでほしいと思った。しかし、子どもたちは大きくなるにつれ、父の背中から何かを感じるようになっ ていた。

「家庭的なよき父」とはどんなものだろう。べったり家族サービスする父がそれなんだろうか。子どもというものは、しっかりと父をみているもので、確かに幼いころは物理的な接触時間の量が大切かもしれない。しかし、子どもはやがて、父親を一個の職業人、市民、人間としてみるようになる。目の前の男ははたして「社会的なよき父」なのだろうかという目線を持つのだ。そのとき、あなたは子どもに対し、どんな父の姿を見せるのが“美しい”と思うか。これもまた自分の生きる美意識に照らして、自身で評価すべき問題である。

「子煩悩でよきパパになりたい」という思いをけっして否定するものではない。指摘したいのは、ひょっとするとその思いは、仕事という労役はできるだけ避けたい。自分が楽しめる時間がもっとほしい。利己の殻に閉じこもっていたい。そしてその解消先がたまたま子どもに向いているだけではないのか、ということだ。 お受験に熱心な母親についてもそれはいえる。自分の利己的な優越感・ブランド所有欲を子どもの高学歴獲得に差し替えてはいないか、ということだ。そうした 利己に閉じた意識の場合、欲求のはけ先をなくすと、自己は虚無に陥る。

等身大生活が悪いわけではない。利己が必ずしも悪いわけではない。ただ、それが掛け合わさって閉じた意識になるとき、なにやらよからぬことは起きてこないのか。そういった個人が集まってできる組織や社会はどうなのか。その観点で歴史を振り返りたい。

「自分は等身大の平和な生活で十分だ。けれどもこの身を使って何か世の役に立つことをしたい」といった他者や社会に向かって開いた意識の人は、壮大ではないかもしれないが、必然的に胸の内で夢や志が生まれ、その成就のための行動をすでにしている。強く穏やかな平和社会というのは、実は、そういった個人が多く集 まった環境をいうのではないか。

◇ ◇ ◇ ◇ ◇

【考える材料3】

意味を探し当てたとき人間は幸福になる

「人間とは意味を求める存在である」―――こう言ったのは、第二次世界大戦下、ナチスによって強制収容所に送られ、そこを奇跡的に生き延びたウィーンの精神科医ヴィクトール・フランクルである。

フランクルが凄惨極まる収容所を生き延びた様子は、著名な作品『夜と霧』で詳細に述べられているが、彼自身、なぜ生還できたかといえば、生きなければならないという強い意味を持ち続けていたからだ。

彼は収容所に強制連行されたとき、間近に本として発表する予定だった研究論文の草稿を隠し持っていた。しかし、収容所でそれを没収され、燃やされてしまう。 そのとき彼には、なんとしてでもここを生き延びて、その原稿を再度書き起こし、世に残したいという一念が湧き起こった。

彼は戦後の著書『意味への意志』の中で次のように書く。

「(人間は)どうすることもできない絶望的な状況においてもなお意味を見るのであります」。

「未来において充たすべき意味へと方向づけられていた捕虜こそ、最も容易に生き延びることができたのです」。

「意味を探し求める人間が、意味の鉱脈を掘り当てるならば、そのとき人間は幸福になる。しかし彼は同時に、その一方で、苦悩に耐える力を持った者になる」。

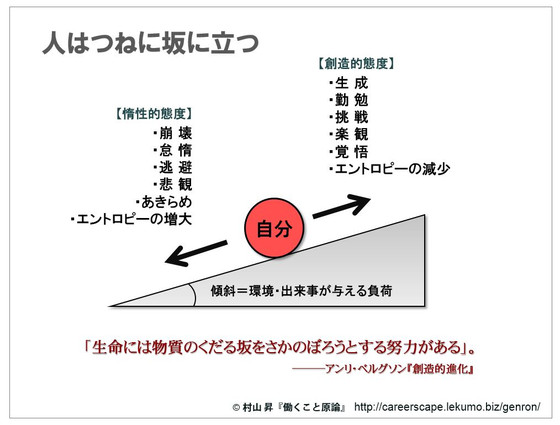

夢や志――それは生きるうえでの強烈な意味と言い換えてもいいが――は、もちろん幸福という明るい未来に向かって躍動する力を与えてくれる。と、同時に、フ ランクルの指摘でも明らかなように、暗黒の苦悩の中においても、そこを耐え忍ぶ力を与えてくれるものでもある。その意味で、夢や志は私たちを二重に強くす る。