「自分の登るべき山」はどこにある!?

夏を仕事で忙しくしていたら、すでに稲穂は頭を垂れるほどに実り、

時を測ったかのようにヒガンバナ(曼珠沙華)が畦に咲く

私は時々気分転換で

地元の公立図書館の学習室に行って仕事をするときがあります。

社会人学習室は簡単なブース形式になっていて

机や椅子の使い心地はいいし、空調もほどよいので平日でも利用者が多い。

そんな中の常連に、

いかにも「俺は年季の入った司法試験浪人だ!」張りの男性がいます。

机の上には六法全書やら専門書やら参考書やらを何冊も積み上げて

いつも大学ノートに何かを書き込んでいる。(居眠りも多いが)

いつぞやは鉢巻きをして勉強に臨んでいました。

歳格好からすると、すでに5浪や6浪くらいはしていそうな貫禄(?)です。

私が「浪人」で思い出すのは、予備校時代の「東大浪人」でしょうか。

私も1年間予備校に通いましたが、そこには「東大以外は大学にあらず」として

2浪3浪中の先輩受験生がまたぞろいました。

私はその後、運よく慶応大学に入りましたが、驚いたのは、

一応、慶応大学に入学しておき、籍だけ置いて、

もう1年東大受験に専念する幽霊学生がクラスに何人もいたことです。

また、世の中には「ミュージシャン目指してます」とか

「人気芸人になりたいんです」ということで

定職に就かずアルバイトで食いつないで

そのための活動をやり続ける人たちがたくさんいます。

「司法試験合格」にしても

「東大合格」にしても

「ミュージシャンになる」、「人気芸人になる」にしても、

(各自の抱く内面の動機=“何のために”という自問はともかくとして)

これらはひとつの夢であり、目指すべきひとつの目標です。

私はそうした夢や目標をもつことは極めて大事だと思っているし、

(研修でもその重要性を言っている)

初志貫徹のために挑戦を続ける姿には敬意を表したい。

しかし、同時にそうした人たちに対し、

本記事で以下に述べることも頭の中に併存させてほしいと願うものです。

なぜなら上記のような人たちの中で、ある割合の人たちは

夢を言い訳にしてほんとうの実り多き人生を逃していたり、

その目標に向かってただチャレンジしている風だけのことに

満足してしまっているかもしれないからです。

◇ ◇ ◇ ◇

では、本論に入ります。

まず指摘したいことは、キャリア形成には

「意図的につくりにいくキャリア」と

「結果的にできてしまうキャリア」の2種類があることです。

前者は、「医者になろう」とか「宇宙飛行士になろう」とか、

明確な目標を定めて、意図的に計画してステップを踏んで

ついにそれを獲得していくものです。

後者は、医者になろうと思って医学の勉強をしていたが

薬学の研究のほうに興味が湧いて、結果的に新薬の研究者になったとか、

医者になったものの、文芸の才能に目覚めて小説家になってしまったとか

(例えば、北杜夫氏や渡辺淳一氏、マイケル・クライトン氏など)、

必ずしも計画的ではなかったが、当初とは違う選択が途中でひらめいて、

もがいて奮闘して、振り返ってみたらその道で食っていた、

そんなようなタイプのものです。

もちろんこの2つのタイプは、シロかクロかというものではなく、

誰しもこの両者の混合でキャリアをつくっていきます。

ですから、状況に合わせてこの両者の取捨選択や、

バランスをうまくとることが肝要なのです。

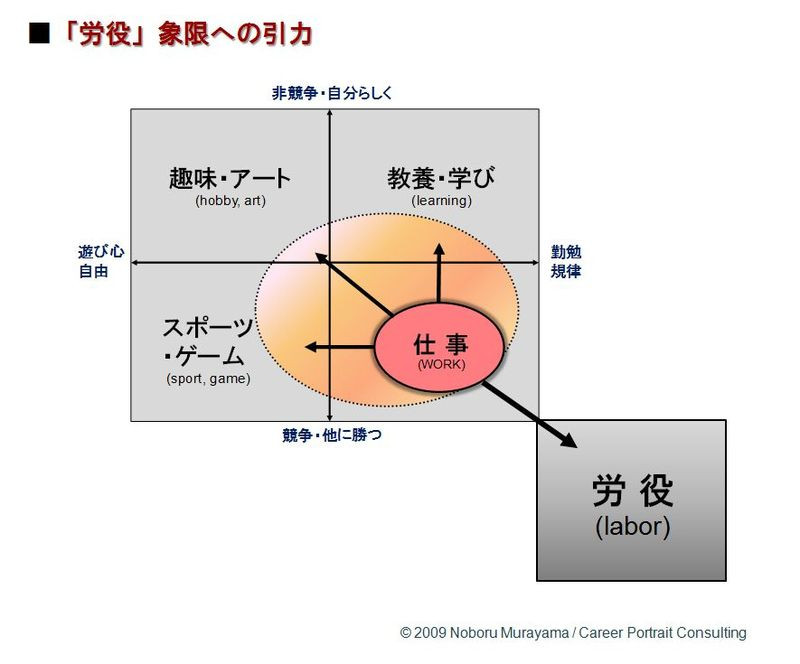

「意図的につくりにいく」キャリアに固執した場合の欠点として、

「俺はこれになるしかない!」といった絶対無二の目標を立ててしまうがゆえに

他の選択肢が目に入らなくなり、自分の才能を限定してしまう恐れがある、

または、いったん他の道に進んで、

そこから迂回して当初の目標に辿り着くという可能性をなくしてしまう、

などが考えられます。

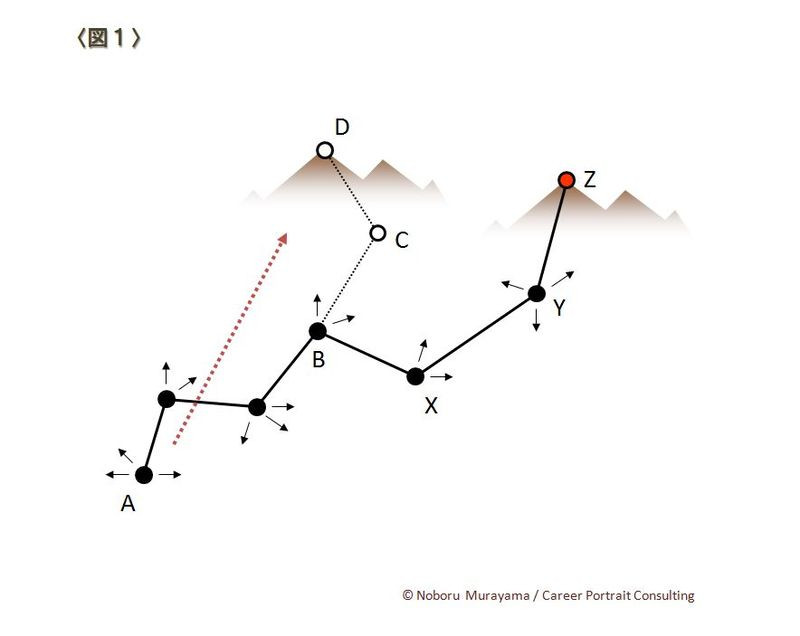

図1は、そのことを表現したものです。

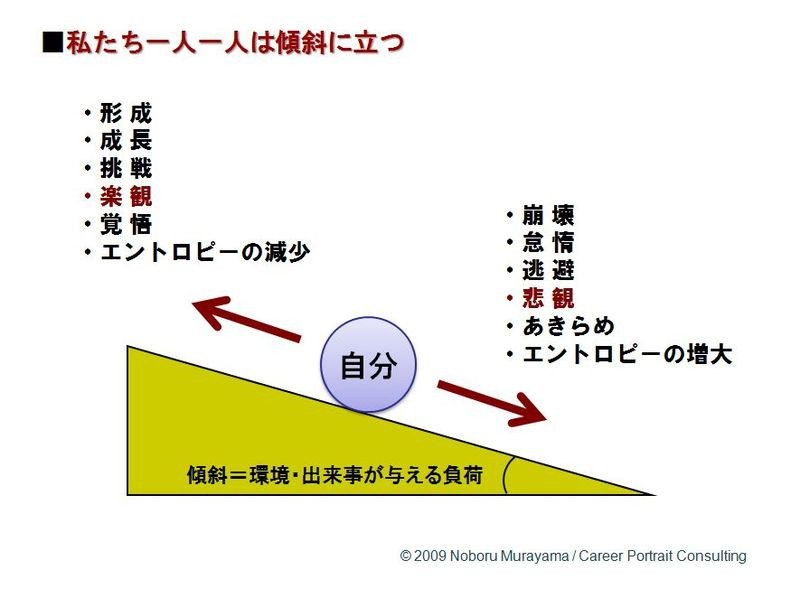

キャリア形成の途上、私たちの目前には、

月々日々、年々、大小さまざまな分岐点が現れてきて、

その都度、複数の選択肢が立ちます。

そして、あるものを選択して進んでいく。

あるいは、意思や努力に反してある方向に転がってしまう、そんなことの図です。

例えば、いま自分がA点にいて、

D点という山の頂を「意図的につくりにいくキャリア」として目指しているとしましょう。

B点までは何とかうまく来て、

次にC点に上ってゴールに到達したかったのですが、

そこで失敗をしてしまい、不本意ながらX点に落ちてしまいました。

ここでモヤモヤ、ウジウジとD点という夢が捨てられなくて

モラトリアム状態、夢を言い訳状態にして、時間を浪費してしまうことは

上に述べたとおり「意図的につくりにいくキャリア」の欠点になります。

しかし、そこで頭の切り替えをして、

自分の能力や価値観の再編成を行い、他の活路を見出そうともがく努力が大事です。

その結果、Y点を経由して、

Z点という当初とは違う山の頂に上り詰めることも可能になるのです。

(そしてZ点を経由して尾根伝いにD点に行けるチャンスも芽生えるかもしれません)

そのときあなたは、遠くにD山を眺めながらこう思うでしょう。

「Zという山もまんざらではない。むしろこの山こそ自分が求めていた山だ」、

「C点を目指したときの失敗は自分には十分に意味があったのだ」、

「あの出来事は起こるべくして起こったに違いない」・・・。

この想いに立てたときこそ、まさにあなたが偶発を必然に転換し、

「結果的にできてしまうキャリア」を最大限のものにした瞬間です。

◇ ◇ ◇ ◇

キャリアづくりにおける選択肢や出来事には、あらかじめの正解値はない。

その後の行動で、それを結果的に「正しかった」と確信できる状況にできるかどうか

―――それこそが最重要の問題なのです。

アメリカンフットボールの名コーチとして知られるルー・ホルツはこう言いました。

「人生とは、10%の我が身に起こること。

そして残り90%はそれにどう対応するかだ」。

もうひとつ、画家パブロ・ピカソの言葉―――

「着想は単なる出発点にすぎない

着想を、それがぼくの心に浮かんだとおりに定着できることは稀なのだ。

仕事にとりかかるや否や、別のものがぼくの画筆の下から浮かびあがるのだ。

・・・描こうとするものを知るには描きはじめねばならない」。

私はここで絶対的な目標を立てるな、全ては柔軟的であれと言って、

「意図的につくりにいくキャリア」の欠点だけを強調するつもりはありません。

ひとつ決めた道を何が何でもやり遂げるという生き方は素晴らしいものです。

逆に「結果的にできてしまうキャリア」を偏って肯定すると

今度は漂流するキャリアという現象をまねく危険性が出てきます。

私が本記事で主張したいことは、

・各自が「自分の登るべき山」をもつことは必須である

・しかし「自分の登るべき山」はそれひとつのみではないかもしれない

・キャリアを拓くためのもっとも重要な力は「状況を創出するたくましさ」である

(計画する力は二の次のものである)

・状況を創出しようと奮闘する過程で見えてくる山が真の山であることが多い

・そう構えれば「自分の登るべき山」はそこかしこに無限に存在する

・そして死ぬ間際に「自分の登った山」(ひとつかもしれないし、複数かもしれない)を

充実をもって振り返る

――それが「幸せのキャリア」(「成功のキャリア」ではない!)である

◇ ◇ ◇ ◇

最後に理解の補足・おさらいとして、図を加えます。

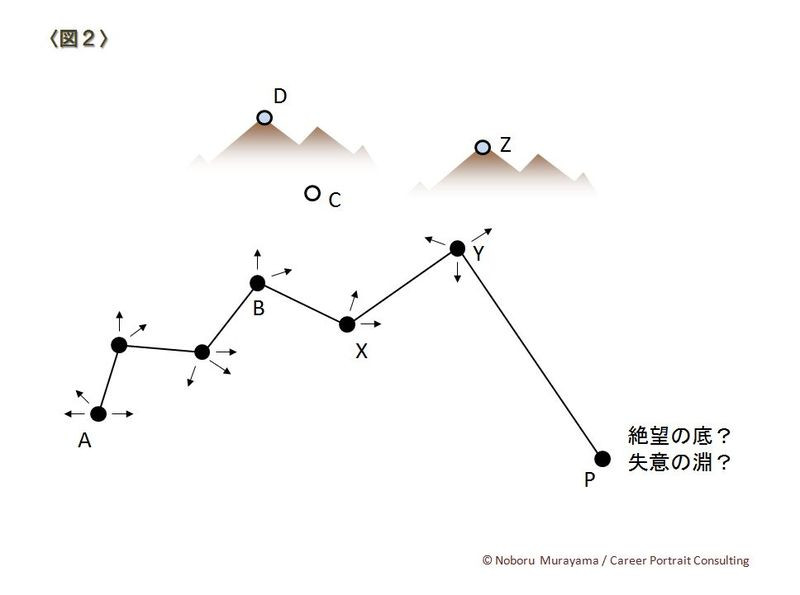

図2をみてください。

あなたは、キャリアの途上で、当初目指したD山もZ山も登頂がかなわずに

(それは意志・努力が足りなかったのか、運命のいたずらなのか分からないが)、

P点に落ちてしまった(P点に退く形にしかならなかった)。

あなたはともかく気落ちしています。

さて、あなたはもうこの世に登るべき山など見出せないのでしょうか?

これまで果たせなかったD山やZ山を恨めしく思いながら生きていくのでしょうか?

もう山なんぞこりごりだと言って適当に自分をごまかして過ごしていくのでしょうか?

・・・まぁ、そうすることもできるでしょう。

(そして、実際、そういう人は多い)

しかし、私が本記事で訴えたいことは、「もがいてみよう!」ということです。

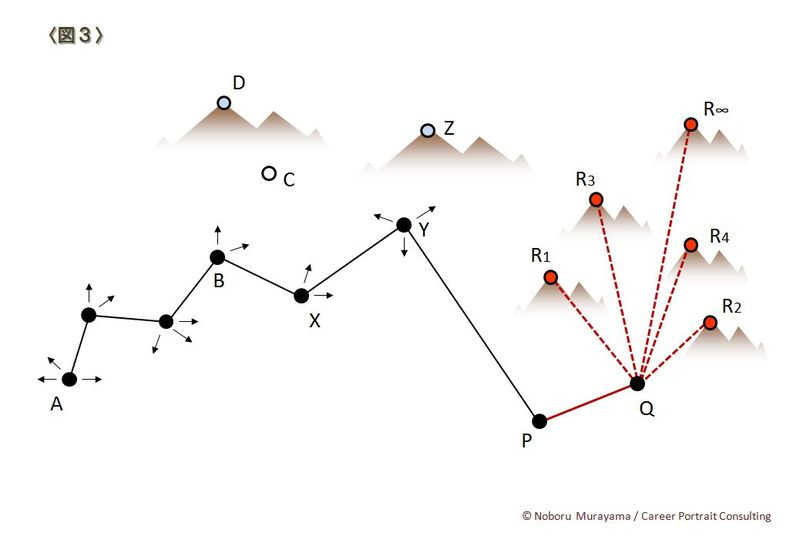

どうもがいたらよいかは次回の記事で書きますが、

ともかくもがくことで、いったん、

Q点のような少し見晴らしのきく場所に辿り着くことができる(図3)。

そして、そこから、実はいろんな次の山が見えてくる。

それはR1という山かもしれないし、R2かもしれない、R3かもしれない、

・・・無限の種類のR山がありうる。

(P点に沈んでいた時には想像もつかないようなR山が)

結果的にR山を登ってしまった人にとっては、過去のP点の自分を悠然と振り返られる。

逆に、P点でもがくことをせず、妥協の人生に流れた人は、

ついぞR山の可能性が無限に広がっていたことに気づくこともなく生きていく。

最後に、本記事のタイトル:「自分の登るべき山」はどこにある!?

に対する答え―――そこかしこに無限にある!

◇ ◇ ◇ ◇

思い出した補足をもうひとつだけ。

私がかつて大学で講義をしたときに学生に伝えたことです。

冒頭の「何がなんでも司法試験合格」「何がなんでも東大」のように

就職の際の会社選びにしても

「何がなんでも三菱商事」とか「何がなんでも三菱東京UFJ」など

世間の決めたランキングに依って、ブランド品を欲しがるように就職先を志望する。

その発想に揶揄と親ごころの助言を込めて、

私は冒険家・植村直己さんの次の言葉を紹介しました。

「私は五大陸の最高峰に登ったけれど、

高い山に登ったからすごいとか、厳しい岸壁を登攀したからえらい、

という考え方にはなれない。

山登りを優劣でみてはいけないと思う。

要は、どんな小さなハイキング的な山であっても、

登る人自身が登り終えた後も深く心に残る登山がほんとうだと思う」。

―――植村直己『青春を山に賭けて』