努力が報われる人生とは ~グランジュテはいつ起こる?

NHK教育テレビで『グラン・ジュテ~私が跳んだ日』という番組がある。

さまざまな女性の職業人生を追っているヒューマン・ドキュメンタリーで

私は観るたびにいろいろにエネルギーをもらっている。

『プロジェクトX』のように壮大なドラマ仕立てでなく、

『情熱大陸』のように超有名人を扱っていない。

どちらかといえば普通の人が職業人生を切り開いていく物語で、

自分と等身大のスケールで観ることができる。

だから余計に現実味を帯びたエネルギーをもらえる。

「ロールモデル不在」とそこかしこで言われる日本社会だが、

こういった番組はそんな中で多くに視聴を勧めたいものだ。

登場する彼女たちの生き様・働き様はロールモデルにじゅうぶんになりえる。

(特に中学生くらいからどんどんみせたらいいと思う)

(今の子供たちは、想いにひたむきな生き方、志に向かう真剣な大人の姿をあまりに目にしていない)

番組タイトル名のグラン・ジュテとは、「大きな跳躍」という意味だ。

(バレエの専門用語から取っているという)

毎回登場する主人公は、さまざまなきっかけや出来事によってその世界に入り、苦労や忍耐を重ねる。

小さな成功に有頂天になるときもあるが、

その後長く続く、ほんとうの試練にさらされて、次第に天狗鼻も削り落とされてゆく。

その下積みのようなプロセスを番組はていねいに追っている。

その下積みの間の心理変化や、主人公のあきらめない心の持ちようこそが、

この番組の一番の肝である。私もそこに強い関心を置く。

番組のタイトルどおり、番組の後半では、そうした苦境を乗り越え、

主人公には晴れて「グラン・ジュテ」の瞬間が訪れる。

そこから彼女たちは、仕事のステージががらりと変わり、成功へのキャリアストーリーが始まる。

それはもう番組作り上の華のようなもので、

また視聴者にとっては必ずあってほしいカタルシスのようなもので、

「あぁ、よかった、よかった」となる。

―――しかし私たちは、この番組をあらかじめ「グラン・ジュテ」があることを

知っているからこそ安心して観ていられる。

番組は必ずハッピーエンドで終わってくれるのだ。

(だからこそ、番組化された)

さて問題は、現実の自分自身の人生・キャリアに引き戻したときである。

自分がいま報われない環境にあったり、

苦境やどうしようもない停滞に陥っていたりするとしよう。

……この下積み状態はいったいいつまで続くのか?

どこまで努力し耐えたら、みずからの「グラン・ジュテ」が訪れるのか?

いや、ひょっとすると、

現実の自分の人生・キャリアには「グラン・ジュテ」などは起こらないかもしれない。

努力が結果として報われない人生など、周辺にいくらでも転がっているのだ……。

さて、きょうはそんなことを前置きとしながら、

「努力が報われる人生とは何か」を考えてみたい。

◇ ◇ ◇ ◇

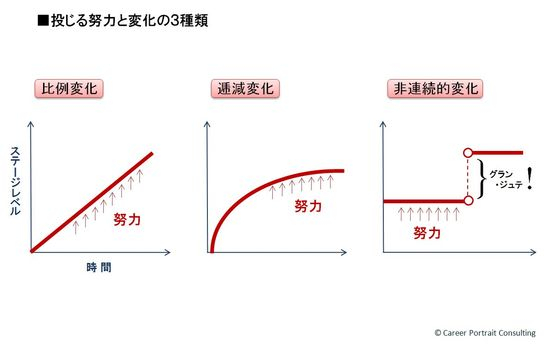

下の図は、投じる努力とそれに反応する変化を表したものだ。

〈比例変化〉とは、自分の投じた努力に比例して変化がきちんと起こる状況である。

例えば、語学のような習い事の場合、

始めたばかりのころは、勉強量に応じて語学が上達していく。

次に〈逓減変化〉とは、努力に対する変化の度合いが徐々に小さくなっていく状態である。

何事もある程度のレベルに上達してくると、何か「カベ」のようなものにぶち当たり、成長が鈍る。

そんなときのことをさす。

そして3番目に〈非連続的変化〉 。

私たちはときに、努力しても、努力しても、状況になかなか変化が表れない期間を経験する。

しかし、それでも努力を止めなかったとき、

ふと、突然にジャンプアップの変化が起きるときがある。

私は留学経験があるのでわかるのだが、

アメリカに住んで最初はどうしてもヒアリングに難がある。

しかし、3ヶ月後くらいに、すぅーっと耳に通ってくる

(英語の場合は、頭の中で翻訳プロセスを通さず、ダイレクトに英語でものを考える)

状況が起こる。これは自分の言語能力のレベルがぽんと変わった瞬間である。

これが非連続的変化だ。

さて、冒頭に触れた「グラン・ジュテ」(大きな跳躍)―――

これはまさに3番目の非連続的変化をいう。

また、私はグラン・ジュテを 「過冷却」 の現象にもなぞらえる。

過冷却とは、『ウィキペディア』の説明によれば、

「物質の相変化において、変化するべき温度以下でもその状態が変化しないでいる状態を指す。

たとえば液体が凝固点(転移点)を過ぎて冷却されても固体化せず、

液体の状態を保持する現象」。

水を例にとると、水を常温からゆっくり静かに冷やしていく。

すると、摂氏0度になっても凍らず、マイナス何度という液体の水となる場合がある。

この状態を過冷却という。

しかし、このとき、振動などの物的刺激を与えると、一瞬のうちに水は凍結化する。

つまり、人生におけるグラン・ジュテの直前というのは、

過去からの努力の蓄積が、とうに変化を起こしてもよいくらいの量を投じられているにもかかわらず、

現象として変化が起きていない―――そんな「過冷却」状態であるわけだ。

そこで神様は、彼(女)にきっかけを与える。

何かの事件であったり、出会いであったり。 で、見事、跳躍が起こる。

頭ではこうした人生の原理を説明することはできる。

しかし人生というものは、そう簡単な話ではない。

なぜなら、私たち一人一人がする努力を

計量機をにらめっこしながらちゃんと帳簿につけてくれる神様がはたしているのかどうか

―――それこそ神のみが知ることだからだ。

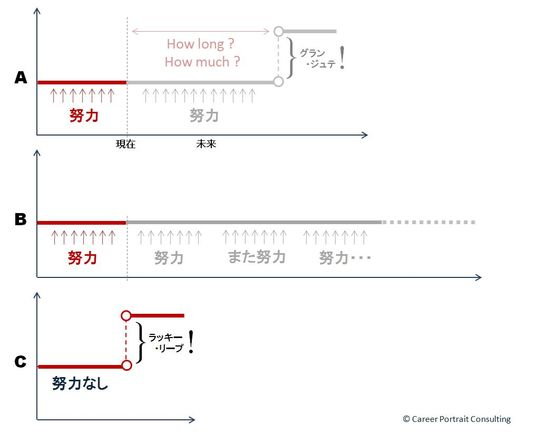

下図を見てほしい。

私たちは現在から一瞬先の未来のことは予測できない。

パターンAのように、あとどれくらいのタイミングで、

どれくらいの努力をつぎ込めば、グラン・ジュテが起きてくれるかはわからない。

1年後か5年後か、いや、場合によっては明日なのかもしれない。

いや、ひょっとすると永遠に来ないかもしれない・・・(パターンB)

いや、そう考えている矢先、

まったく努力などしない隣の能天気人間が、あっさりと成功を収めてしまうことだってある。

(パターンC)

*ちなみに、Cの場合のジャンプアップは、

グラン・ジュテというより 「ラッキー・リープ」(幸運な跳躍) と名づけるべきものだ。

ラッキー・リープした人間は、跳躍した分の中身が伴っていないので、

事後にそこを埋める努力をしないと、身を持ち崩すことが多い。

◇ ◇ ◇ ◇

さて、ここから本記事の大事な結論に移ろう。

私たちは、物事を自分の理想に近づけようと努力をする。

特に仕事上の目標や人生の目的(夢や志)を達成するためには、

相当大きな、そして継続的な努力を要する。

しかし、その努力が “結果として” 報われるがどうかは、残念ながら誰にもわからない。

血のにじむような努力をした人でも、それが報われなかった事例を

私たちは周りで多く目にしている。

かといって、この世の神様は非情だと嘆いてみてもしょうがない。

(たぶん神様は非情的でもなく、逆に同情的でもない。人間の情に関係なく、因果に透徹なだけだ)

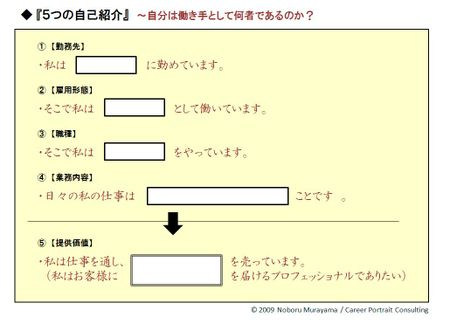

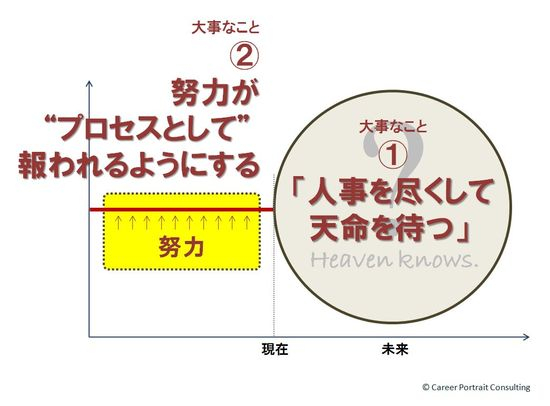

そうしたことを前提として、大事なことが2つある。

○ひとつめ:

努力の結果の形が最終的にわからないにしても、

結果を出してやるという執念で努力をする。

つまり 「人事を尽くして天命を待つ」 の気構えで事に当たること。

結果に執念を持たない努力は惰性になる。

○ふたつめ:

その努力が “プロセス” として報われるようにする。

このことは少しわかりにくいので説明しよう。

努力の報われ方には2種類ある。

一つは、 「結果として報われる」 こと。

つまりその努力の後に、何かしら意図する形・現象が得られること。

もう一つは、 「プロセスとして報われる」 こと。

これは、その努力という行為そのものが自分への大きな報酬となっていて、

結果いかんに関わらず、すでにやっている最中で報われている状態をいう。

例えば、私たちが何かのボランティア活動に汗を流したとしよう。

そのとき、私たちはその行為の結果に拘泥しない。

それをやったことによって、どれだけの人に有難うを言われたとか、

多少のお礼金をもらえたとか、そういったことは主たる関心ではなく、

ともかく自分が意義を感じた行為をやったことに対し充足感を覚える。

これがプロセスとして報われている姿である。

だから、大事なことの2つめは、努力しようとする行為に意味を付与することだ。

そこに意味を見出しているかぎり、それは「やりがいのある努力」になり、

結果がどうあれ自分は報われる。

大切な私たちの時間と労力である。

くれぐれも、やることに意味を与えず(つまり、いたしかたなくそれをやり)、

しかも結果が何も出なかったというような「最悪の努力」は避けなければならない。

結局、自分のキャリア・人生を「努力が報われる」ものにしていくための根本は、

やっていることに意味を与えること、

あるいは、やっていることを意味あるようにつくり変えていくこと、に行きつく。

意味を感じていれば、まず、プロセスとして報われる。

そして、努力の継続もできる。

自分の感じている意味が、ほかの人も感じられるような意味であれば、

彼らからの共感や応援も加わる。

そうこうしているうちに、自他供の努力の質と量が臨界点を超え、

グラン・ジュテはいやおうなしにやってくる!(くるものと信じたい)。

神様は同情的でも非情的でもないが、意地悪ではないのだから。

いや因果に透徹な神様であればこそ、

しっかりとした因をつくれば(神様を動かすことができ)、必ずグラン・ジュテは起こせる!