その仕事は作業ですか?稼業ですか?使命ですか?

「この伝票処理の仕事を明日までに片付けておいてほしい」

「営業という仕事の難しさはここにある」

「課長の仕事はストレスがたまって大変だ」

「彼が生涯にわたって成し遂げた仕事の数々は人びとの心を打つ」

「そんな仕事は、プロの仕事とはいえないよ」

「あの仕事ができるのは、日本に10人といないだろう」――――。

私たちは、このように日ごろ職場で「仕事」という言葉をよく使う。

働くことの根幹をなすのは、この仕事という基本単位だからでしょう。

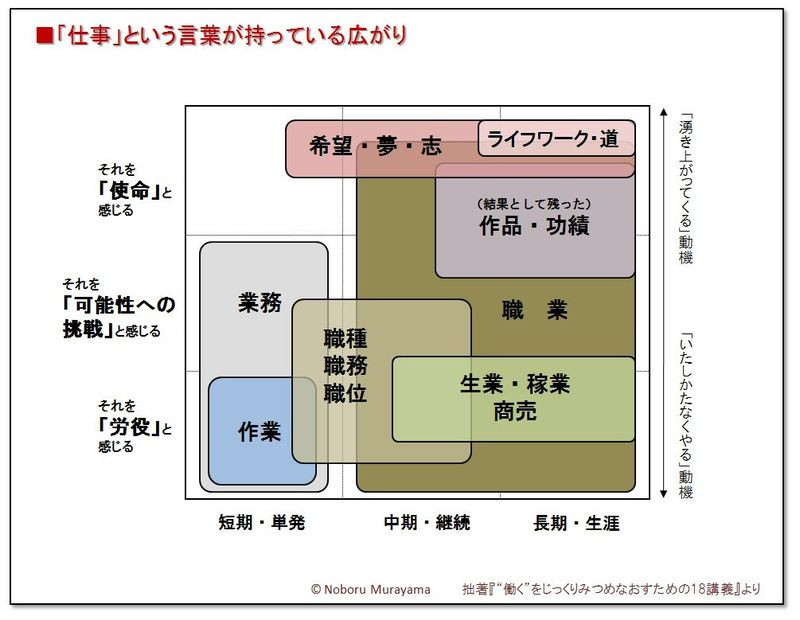

仕事は短期・単発的にやるものから、長期・生涯をかけてやるものまで幅広い。

また、自分が受け持つ大小さまざまの仕事に対し、動機の持ち具合も異なるものです。

やらされ感があって、いたしかたなくやる仕事もあれば、

自分の内面から情熱が湧き上がって自発的に行なう仕事もある。

そうした要素を考えて、仕事の面積的な広がりを示したものが下図です。

明日までにやっておいてくれと言われた伝票処理の単発的な仕事は、

言ってみれば「業務」であり、業務の中でも「作業」と呼んでいいものです。

たいていの場合、伝票処理の作業には高い動機はないので、

図の中では左下に置かれることになる。

また、一般的に中長期にわたってやり続け、

生計を立てるためから可能性や夢を実現するためまでの幅広い目的を持つ仕事を「職業」と呼ぶ。

営業の仕事とか、広告制作の仕事、課長の仕事といった場合の仕事は、

職業をより具体的に特定するもので、「職種」「職務」「職位」です。

「生業・稼業」や「商売」は、その仕事に愛着や哀愁を漂わせた表現で、

どちらかというと生活のためにという色合いが濃いものです。

さらに仕事の中でも、内面から湧き上がる情熱と中長期の努力によってなされるものは、

「夢/志」や「ライフワーク」「使命」あるいは「道」と呼ばれるものでしょう。

そして、その仕事の結果、かたちづくられてくるものを「作品」とか「功績」という。

「彼の偉大な仕事に感銘を受けた」という場合がそれです。

私がよく引用する『3人のレンガ積み』の話をここでも紹介しましょう。

中世ヨーロッパの町。とある建設現場に働く3人の男がいた。

そこを通りかかったある人が彼らに、「何をしているのか」と尋ねた。

すると、1番めの男は「レンガを積んでいる」と言った。

次に、2番めの男は「カネを稼いているのさ」と答えた。

最後、3番めの男が答えて言うに、「町の大聖堂をつくっているんだ!」と。

1番めの男は、永遠に仕事を「作業」として単調に繰り返す生き方です。

2番めの男は、仕事を「稼業」としてとらえる。

彼の頭の中にあるのは常に「もっと割りのいい仕事はないか」でしょう。

そして3番めの男は、仕事を「使命」として感じてやっている。

彼の働く意識は大聖堂建設のため、町のためという大目的に向いていて、

おそらく、そのときたまたまレンガ積みという仕事に就いていただけなのかもしれません。

彼は、その後どんな仕事に就いたとしても、

それが自分の思う大目的の下の仕事であれば、それを楽しむことのできる人間です。

私たちは、初対面の人間に出会ったとき「どんなお仕事をされているのですか?」と

よく質問します。

この質問は、その人物を知るためには、とてもよいきっかけを与えてくれる。

なぜなら、仕事は多くの場合、

①自分の能力

②自分の興味・関心

③自分の信ずる価値

を表明・表現する活動だからです。

月々日々、何十年とやっていく仕事を、単なる繰り返しの「作業」ととらえる人は、

おそらく自分自身の能力、興味・関心、価値をさげすんでいる人です。

また、仕事を生活維持のためだけの「稼業」ととらえる人も、

自分の可能性に対して怠慢な人です。

仕事を、希望や夢、志、ラフワーク、道といったものにつなげている人は、幸せな人です。

そうすることによってのみ、自分の能力は大きく開き、

興味・関心は無尽蔵に湧き出し、

自分の発した価値と共鳴してくれる人びとと出会えるからです。

*詳細の議論は、拙著『“働く”をじっくりみつめなおすための18講義』で。

◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇  7月10日発売のビジネス雑誌

7月10日発売のビジネス雑誌

『THE21』2009年8月号(PHP研究所)の

特集〈第2部〉:

「達人が指南するスピード・コミュニケーション術」で出ています。