ピカソはワークライフバランスを求めたか!?

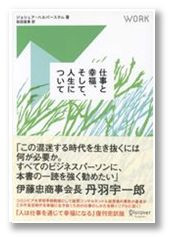

久々に紙面をマーカーで多く塗ってしまう仕事本にぶち当たりました。 ジョシュア・ハルバースタム著

ジョシュア・ハルバースタム著

『仕事と幸福、そして、人生について』

(ディスカヴァー・トゥエンティワン刊)

ハルバースタム氏は、米コロンビア大学の哲学部教授とのこと。

哲学者が語る仕事・労働というとどうしても固くなりがちですが、この本は、とてもビジネス現場の感覚に近い視点で書かれています。

私もかねてから、今日のビジネスや行政はすべからく「哲学・思想」を掛け合わせて考えるべきと思っていましたから、「仕事論」×「哲学・思想」は、待ってました!の本でした。

その中で語られている「ワークライフバランス」について

きょうは書きたいと思います。

◆バランスをとることにより失うもの

同著の小見出しにこういうのがあります。

「ピカソは『バランス』を求めただろうか?」

ピカソの作品は突出していて、偉大です。

その偉大さは、とにもかくにも彼の芸術への没頭生活にあるわけです。

ピカソさん、ちょっとワークとライフのバランスを考えて生活なすったらどうですか?

---なんて訊くのは愚問中の愚問です。

ハルバースタム氏は言う。

「バランスばかりにとらわれていると、

われを忘れて何かに打ち込むという豊かな体験を逃してしまうことになりかねない。

妥協は情熱の敵であり、意思決定の方法としては二流である」。

「『バランス』が常に理想的であるとはいえないのである」。

私は、こうした考え方におおいに賛同します。

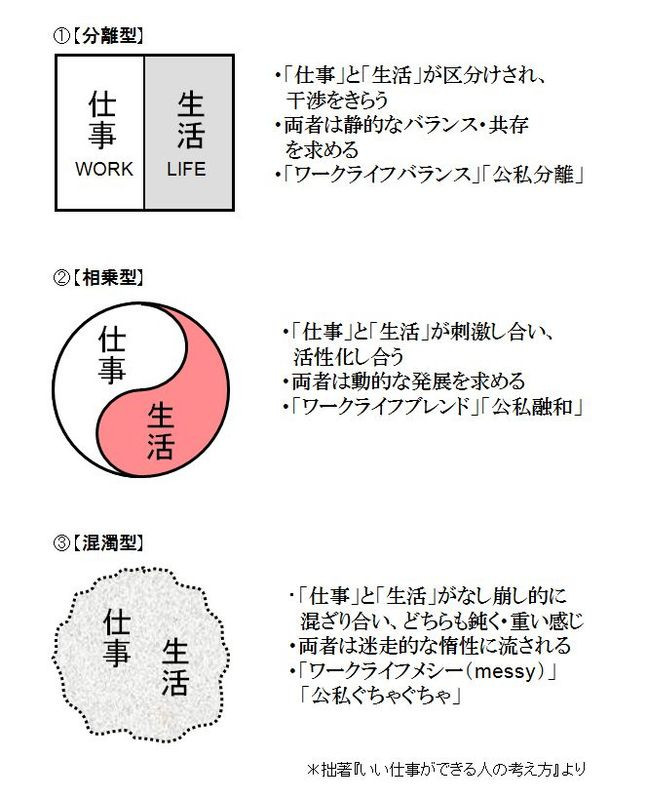

私は「ワークライフバランス」は理想の形だとは思っていません。

それはどちらかというと“守りの形”だと思うからです。

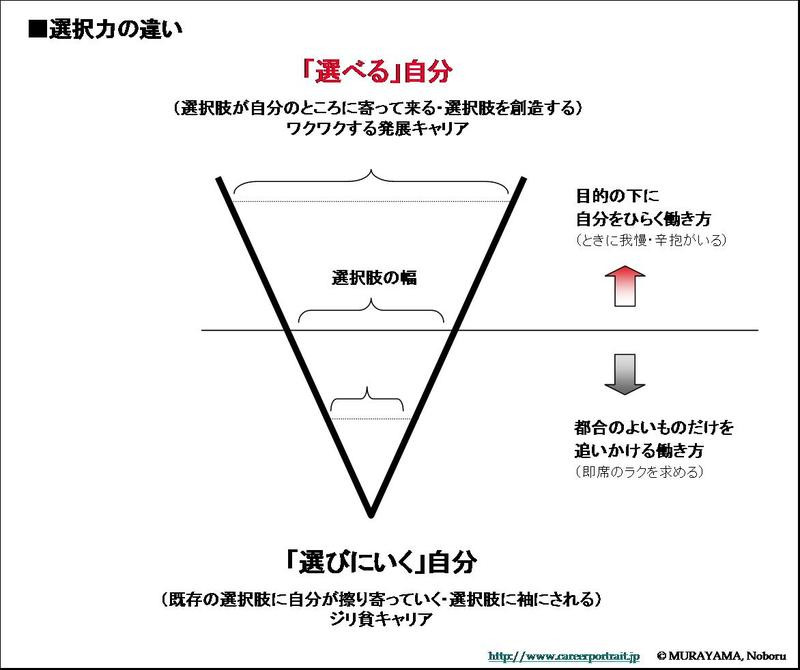

では、“攻めの形”で、目指したい理想形は何か?

―――それを私は「ワークライフブレンド」と言っています。 ワークライフバランスは基本的には、公私を分離し、均衡を保っていくという含みです。

ワークライフバランスは基本的には、公私を分離し、均衡を保っていくという含みです。

一方、ワークライフブレンドは、

公私の区分はあいまいで、融合し、相互によい影響を与えている姿です。

仕事の中によりよい生活の発想を得、

生活の中でよりより仕事の発想を得るという構図です。

公私の区分があいまいだからといって、

よく言われる「ワーカホリック(仕事中毒・仕事依存)」とは全く異なっています。

ワーカホリックは、自分が定めた目的ではなく、

会社からの目的に下に働かされてしまうという不健全な状態をいいます。

ワークライフブレンドは、みずからの目的・意味の下に嬉々として

仕事をし、生活をする、そして両者が和合している姿です。

◆「公私同根」

私が昨年お会いした株式会社スマイルズ(スープ専門店「Soup Stock Tokyo」を展開)

の社長・遠山正道さんは、

「公私同根」という彼独自の言葉を使っていらっしゃいました。

仕事も生活も同じ根っこから発しているということですね。

絶妙な言い回しだと思います。

確かに、出産・育児と仕事の両立、あるいは親の介護と仕事との両立で

バランスをきっちり取らねばやってられない状況というのはあります。

それはそれで尊い姿だと思います。

だから、私もワークライフバランスが劣るなんてことは言っていません。

ただ、それはやはりどちらかというと“守りの形”なんだろうと。

私は、せっかく21世紀の世界・平成のニッポンの世に生まれたんだから

仕事が面白いから生活も面白くなる。

生活が楽しいから、仕事も楽しくなるという

ワークライフブレンドでやっていきたい。

そうでなければ、人生がモッタイナイ! ―――そう強く思います。

*

ワークライフバランスついては、

私の最新著『いい仕事ができる人の考え方』

-あなたの「働きモード」が変わる36のQ&A-

の中でも詳しく触れています。サマリー(PDF)はこちらから