「働く動機の成熟化」の先にあるもの

吉野梅郷(東京都・青梅市)にて

きょうの日経本紙夕刊のスポーツ面に

男子フィギュアスケートの高橋大輔選手の囲み記事があった。

高橋選手は将来のことについて

「スケートアカデミーみたいなものを作ってみたい。

僕はコーディネーターで、スピン、ジャンプとかそれぞれを教える専門家をそろえて……」

と語ったようだ。―――とても素敵な夢だなぁと思う。

それを読んで、ちょうど2年前、

プロ野球の読売巨人軍、米大リーグ・パイレーツで活躍した桑田真澄選手のことも思い出した。

彼の引退表明時のコメントは次のようなものだった。

「(選手として)燃え尽きた。ここまでよく頑張ってこられたな、という感じ。

思い残すことはない。小さい頃から野球にはいっぱい幸せをもらった。

何かの形で恩返しできたらと思う」。

……その後、彼は野球指導者として精力的に動いていると聞く。

人は誰しも若い頃は自分のこと、自分の生活で精一杯で、

自分を最大化させることにエネルギーを集中する。

しかし、人は自らの仕事をよく成熟化させてくると、

他者のことを気にかけ、他者の才能を最大化することにエネルギーを使いたいと思うようになる。

端的に言ってしまえば、

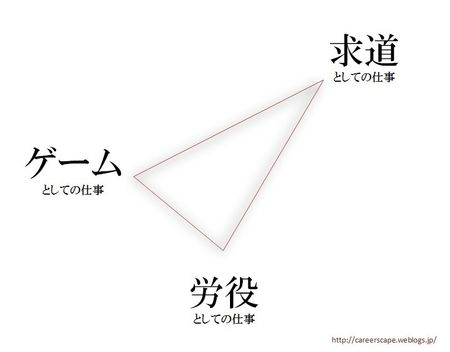

働く動機の成熟化の先には「教える・育む」という行為がある。

(教える・育むとは、「内発×利他」動機の最たるものだ)

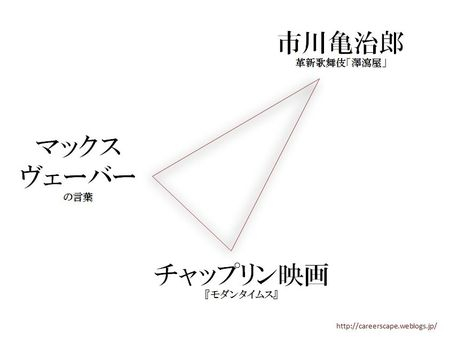

→内発動機/外発動機、利己動機/利他動機に関してはこちらの記事を参照

高橋選手や桑田選手も、一つのキャリアステージを戦い抜け、

その先に見えてきたものが「次代の才能を育む」という仕事であるのだろう。

GE(ゼネラル・エレクトリック)のCEOとして名高いジャック・ウェルチも

自分に残された最後の仕事は人材教育だとして、

企業内大学の教壇に自らが頻繁に立っていた。

プロ野球の監督を長きにわたってやられてこられた野村克也さんも

「人を残すのが一番大事な仕事」と言っている。

こうした人々に限らず、一般の私たち一人一人も例外ではない。

それぞれの仕事の道を自分なりに進んでいき、

その分野の奥深さを知り、いろいろな人に助けてもらったことへの感謝の念が湧いてきたなら、

今度はその恩返しとして、

その経験知や仕事の喜びを後進世代に教えることに時間と労力を使いたいと思うようになる。

それが自然の発露として起こってきたなら、

その人の働く動機は、よく成熟化してきた証拠だ。

世の中の多くの人が、そういう成熟化をして、

それぞれの分野で「教える人・育む人」が増えれば、日本はまだまだ面白くなると思う。

少子高齢化は問題だが、

リタイヤを迎えた元気な人たちが、「私は~の専門知識を教えたいんです」とか、

「私は~の技能を伝えるのがうれしいんです」といって、

そこかしこに、いろんなボランティア的な先生たちが世の中に増えてくれば、

それは社会にとって大変なメリットになる。

(そういった意味で、人生の先輩にあたる団塊の世代の人たちの動向を私は興味深く見守っている)

いずれにせよ、教えるという行為は、親や教育者だけがやるものではない。

すべての人間が本能的に持つ行為であり、深い喜びを与えてくれるものである。

教えること・育むことの欠けた人生はどこかさみしい。

あなたの働く動機が、今後、よく成熟化し、

教えること・育むことに自分自身を使いたいという流れが起きますように (祈)。

吉野梅郷(東京都・青梅市)にて〈2〉