自立から自律へ、そして自導「セルフ・リーダーシップ」へ <下>

前回から2回にわたって

・職業人の内的成熟過程「自立→自律→自導」

・自導=「セルフ・リーダーシップ」

について触れています。

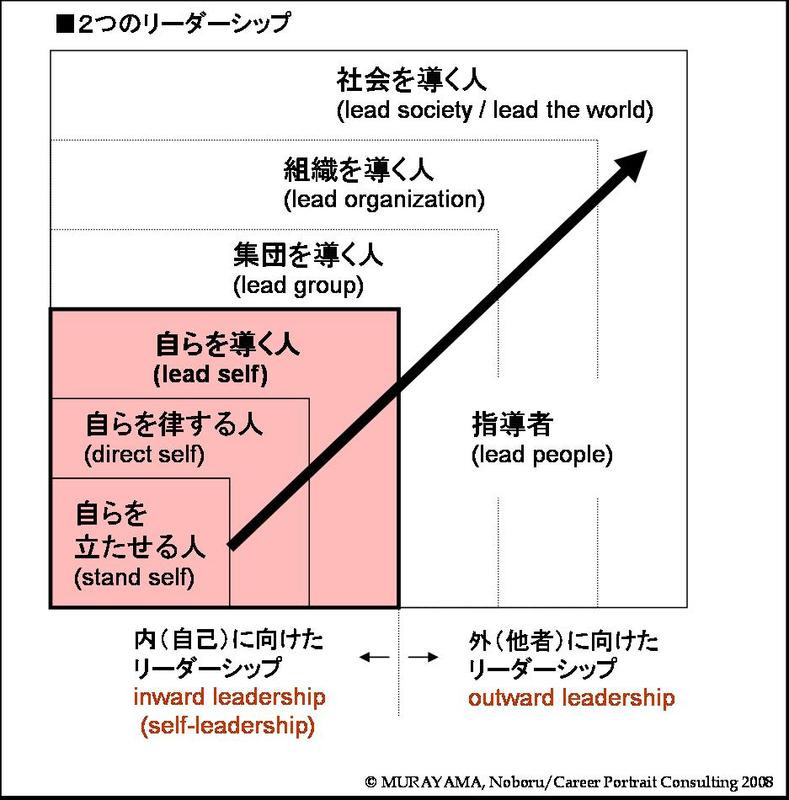

前回、リーダーシップには、どうやら

・外(他者)に向けたリーダーシップ<outward leadership>と、

・内(自己)に向けたリーダーシップ<inward leadership>の

2つがありそうだと書きました。

そして、後者を特に「自導:セルフ・リーダーシップ」として考察しています。

◆自分を導くもう1人の自分

セルフ・リーダーシップについては、これまで、

一般的なリーダーシップ(outward leadership)ほどに多くが語られてきた

わけではありませんが、

『7つの習慣』で有名なスティーブン・R・コヴィー氏は

その「第二の習慣」<目的を持って始める>の中で、

“自己リーダーシップ(personal leadership)”として打ち出しています。

セルフ・リーダーシップをとらえる上でミソとなるのは、

「何が」己を導くのかということです。

それはおおいなる目的(夢/志、大義なるもの)であり、

抗し難く湧き起こってくる“内なる声”、“心の叫び”であり、

それを覚知したもう一人の自分でもあります。

セルフ・リーダーシップなる言葉を使わずとも、過去から賢人たちは

そのようなことに言及してきました。

例えば、世阿弥は『花鏡』の中で、 「離見の見」 と言っています。

つまり、演者自身の目線は「我見」 、観客の目線は「離見」 。

舞いを究めるには、我見・離見を越えて第三点から見晴らす「離見の見」

を持たねばならないという考えです。

「離見の見」とは、現実の自分を冷静に見下ろすもう一人の自分をこしらえ、

それが導き役を果たすという発想であり、

まさにセルフ・リーダーシップに通じるものです。

アーティストの世界はこれが顕著です。

パブロ・ピカソの言葉に、

「着想は単なる出発点にすぎない・・・

着想を、それがぼくの心に浮かんだとおりに定着できることは稀なのだ。

仕事にとりかかるや否や、

別のものがぼくの画筆の下から浮かびあがるのだ・・・

描こうとするものを知るには描きはじめねばならない」。

同じく画家、中川一政は自身の著書『腹の虫』でこう書いています。

「私の中に腹の虫が棲んでいる。

山椒魚のようなものか海鼠のようなものかわからないが棲んでいる。

ふだんは私はいるのを忘れている」。

ピカソにしても中川にしても、

描いているのは現実の自分の手と筆であるが、

それを操り、絵の完成に導いているのは、

別の何か、もう一人の自分、あるいは「腹の虫」だというのです。

また、リクルート社の企業メッセージは「Follow Your Heart」。

これもまた、内面から湧き出る心の声に、自分を従わせていきなさいというものです。

いずれにしても、仕事を成す、自分を成すうえで、

セルフ・リーディングの重要性は、各所でさまざまに語られてきました。

□ □ □ □ □ □ □ □ □

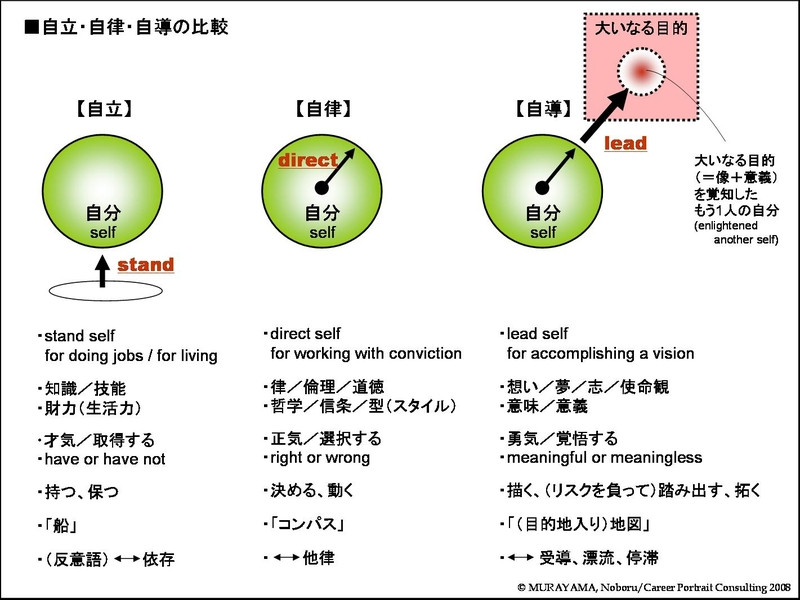

◆自立=船・自律=コンパス・自導=地図

さて、今回触れたセルフ・リーダーシップに関わることを私なりに

まとめてみた図が下です。

私は、職業人の内的成熟を3フェーズに分けます。

●1:「自立」フェーズ

まず、自らを職業人として「立たせる」段階です。

知識や技能を習得し、一人立ちして業務を処理できるようになる、

そして、自分の稼ぎで生計を立てられるようになるというのがこのフェーズです。

養うのは「才気」。

能力を「持つ」、生活を「保つ」が基本動詞です。

反意語は「依存」です。

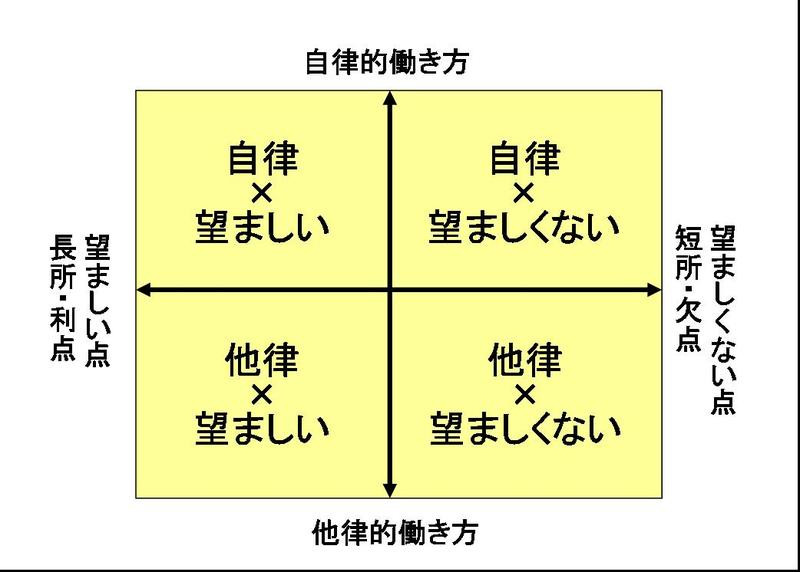

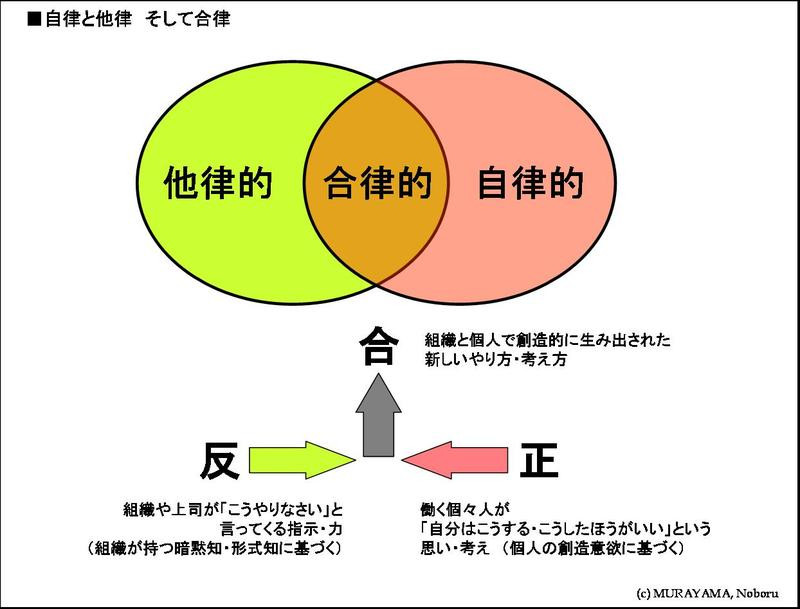

●2:「自律」フェーズ

自分なりの律を持って、自分を「方向づけ」できる段階です。

律とは、倫理・道徳観、信条・哲学、美学・型(スタイル)のようなもので、

仕事に独自判断と個性を与えられるようになるのがこのフェーズです。

養うべきは、物事のright or wrongを判別して、選択できる意志です。

「決める」、「動く」が基本動詞。

反意語は「他律」です。

●3:「自導」フェーズ

自らが描いた目的によって、自らを「導く」ことのできる段階です。

目的とは、「目標像+その意味・意義」のことです。

このフェーズの特徴は、

想いとか、夢/志、使命を覚知したもう1人の自分が自分の内にいて、

それが現実の自分を導くということです。

必要なのは、「勇気」であり、「覚悟」です。

基本動詞は、「描く」「(リスクを負って)踏み出す」「拓く」。

反意語は「受導・漂流・停滞」。

なお、私たちはこの3フェーズを時系列的に成長していく場合と、

同時並行的に深め合う場合と両方あると思います。

□ □ □ □ □ □ □ □ □

◆自導は、自立・自律の再構築を促す

航海のアナロジーを用いるとすれば、

・自立は「船」=知識・能力を存分につけて自分を性能のいい船にする

・自律は「コンパス」=どんな状況でも、自らの判断を下せる羅針盤を持つ

・自導は「(目的地を描いた)地図」=自分はどこに向かうかを腹決めする

おそらく、20代は自立と自律が大事になる期間でしょう。

そして、30代に入ると、自律・自導が大事になります。

さらに、30代後半からは、いかに自導を強めるかで、

その後のキャリア・人生が決まってくると思います。

30代前半までは、自立・自律がなされていれば、

つまり自分という船がしっかりできていて、羅針盤も持っていれば

会社組織の与えてくれた地図(=「受導」の状態)に従って、

それなりに仕事人生は回っていく。

しかし、それは結局、他人の都合で描かれた地図の上を

行ったり来たりさせられているにすぎない。

だから、その人には、真の活気が湧いてこない。働く発露がない。

そうこうしているうちに、嫌な目的地に行かされる場合も出てくるし、

組織の用意する地図自体がうやむやになってくる場合も出てくる。

そして、自立もし、自律もしているビジネスパーソンが、

30代後半から漂流、停滞を始めてしまう。

真面目であればあるほど、うつを病んでしまうことにもなる・・・。

だから、自導が大事なわけです。

ひとたび、自分の中に大いなる目的を持てば、

エネルギーが無尽蔵に湧き上がってくる。

そして、その目的地(当初は目的方向・目的イメージでもよい)に合わせて、

船体はこれで大丈夫か、船体を補強する必要があるぞ、とか、

もっと精度のいいコンパスを持ったほうがいいぞ、とか、

自立や自律を補強する意識も生まれてくる。

このポジティブでアクティブな状態がまさに、

目的を覚知したもう一人の自分が、現実の自分をリードする状態なわけです。

◆キャリア形成の要は「空想力」だ

キャリアをたくましく拓くためには、

「己を空想(妄想でもいい)すること」が第一です。

その空想が、現実の自分をいかようにでも引っ張り上げてくれるのです。

その空想を実現しようとするとき初めて、

既得の知識・技能の再構築が起こり、

新規の知識・技能の獲得に向けてもりもりと意欲が湧き起こる。

例えば私自身、この人財教育分野の仕事は新参者です。

私のコアスキルは何かと問われれば、

以前は、商品開発、情報の編集といった分野でした。

しかし、7年前、「教育」をライフワークにしようと腹を括った瞬間から、

すべてが変わりました。

過去に培った知識・技能は、教育の角度で再構築され、

不足している知識・技能を新たにどんどん吸収していきました。

新しい目的の下に、新たな自立と自律の編成が自分の中で起こったのです。

そしていま、日々の仕事をするにあたって、

自分の描いた理想とする教育サービス像、理想とする研修事業者像が

自分を導いてくれているという実感です。

こうした自分の実感もあり、

職業人教育において、もっともっと強化すべきは、

業務処理のための知識伝授や技能修得ではなく、

実は、「想いを描く能力」ではないのかと思う昨今です。

最後に、ウォルト・ディズニーの言葉:

「夢見ることができれば、成し遂げることもできる」――――。

夢を描く人は、自己をリードできる。

しかし、夢を描かない人は、自己をリードできない。

自己をリードできないから、どこにもたどり着けない。

それでは人生が“もったいない”と思う。